生命归途的文明密码 在贵州黔东南的深山里,一支苗族送葬队伍正沿着祖先走过的山路缓步前行,六名壮年男子抬着柏木棺材,棺盖上用朱砂绘制的蝴蝶图腾在晨光中若隐若现,这个传承八百年的葬仪,将带领逝者完成"落叶归根"的终极旅程,土葬作为人类最古老的殡葬方式,承载着超越生死的精神密码,其文化内涵远比我们想象的更为深邃。

考古证据显示,距今十万年前的尼安德特人已出现有意识的土葬行为,北京周口店山顶洞人遗址中,原始人在逝者身旁撒赤铁矿粉的葬俗,暗示着灵魂观念的萌芽,这种将肉体归还大地、灵魂升入天界的二元认知,构成了人类最早的哲学思考,中国新石器时代的瓮棺葬具上刻意留出的小孔,埃及金字塔设计的"灵魂通道",玛雅文明墓葬中的玉器陪葬,不同文明不约而同地发展出通过土葬构建生死通道的智慧。

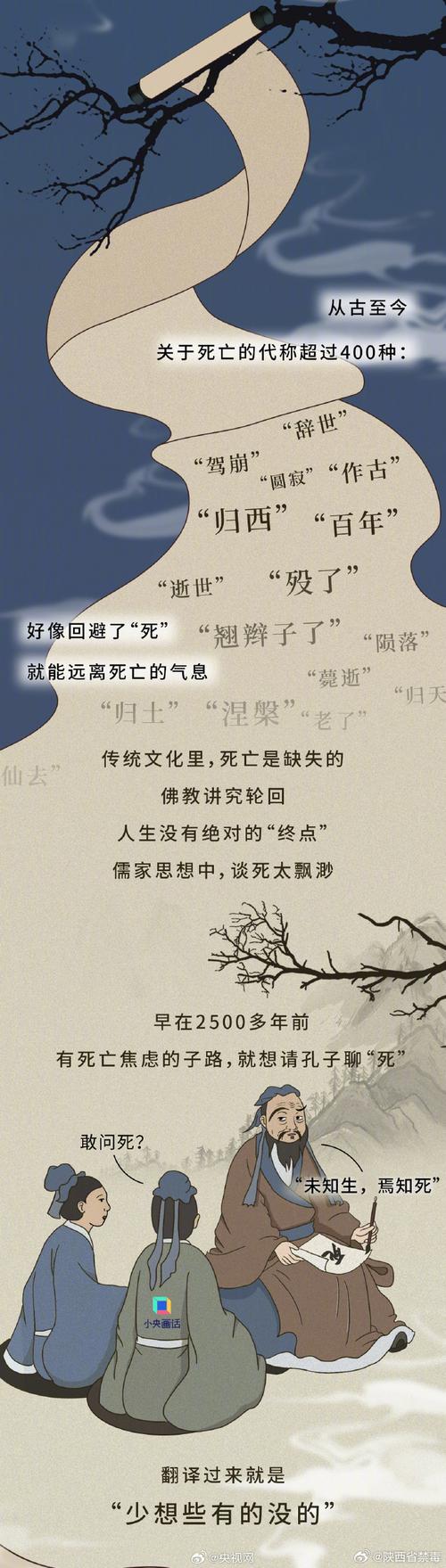

入土为安的文化深意 黄土高原的窑洞前,孝子用麻绳丈量墓穴方位,严格按照"枕山蹬水"的风水原则确定棺木朝向,这种看似神秘的仪式,实则蕴含着农耕文明对自然规律的深刻认知。《周礼》记载的"墓大夫"职官体系,证明早在先秦时期,中国就形成了完整的土葬管理制度,从"不封不树"的简葬到"事死如生"的厚葬,土葬形式的演变映射着社会伦理观念的进化。

儒家"身体发肤受之父母"的孝道观,在土葬仪式中得到极致体现,江南士族守孝三年的庐墓传统,客家人"二次葬"的捡骨重殓习俗,都在诉说着对肉体完整性的执着,这种执念源自农耕文明对土地的神圣崇拜——《礼记》将"入土为安"解释为"反壤树之,亲之也",认为让身体回归土地是完成生命循环的必然归宿,云南纳西族的"含殓"仪式中,子女要将九粒米、三片茶叶放入逝者口中,寓意带着大地馈赠开启新生。

现代文明的解构与重构 在东京都心的高层公寓里,一个日本家庭正在为是否采用"树木葬"争论不休,这种将骨灰埋入指定林地、以树木代替墓碑的新式葬法,折射出现代社会对传统土葬的空间解构,随着城镇化进程加速,中国年均死亡人口1000万对应的墓葬用地需求,正在挑战18亿亩耕地红线,上海滨海古园推出的"二维码墓碑",英国倡导的"绿色墓葬"运动,都在尝试重构生死与土地的关系。

科技发展带来新的伦理困境:生物降解棺木能否保持遗体的尊严?DNA保存技术是否削弱了"尘归尘"的终极意义?在深圳生命公园,3D打印的生态葬穴精确计算着遗体分解速率;在瑞典斯德哥尔摩,低温冷冻葬技术使人体在液态氮中碎化成有机肥料,这些创新在解决土地问题的同时,也在动摇传统土葬的文化根基,韩国首尔推行的"坟墓公寓",将传统墓地垂直叠放入高层建筑,这种空间折叠方案引发关于生死神圣性的激烈辩论。

寻找文明的平衡点 在以色列内盖夫沙漠,贝都因游牧民族依然遵循着"日出而葬"的传统,他们用骆驼毛毯包裹遗体,选择沙丘背风面进行简葬,这种与自然和解的智慧,为现代殡葬改革提供了启示,中国推行的"节地生态葬"奖励政策,德国实施的"墓园循环使用"制度,都在探索可持续发展的新路径,南京雨花台功德园的草坪葬区,骨灰坛采用可降解陶土制作,地表种植的宿根花卉既美化环境又标记方位,实现了文化传承与生态保护的巧妙平衡。

传统仪式的现代表达同样重要,台湾慈济基金会推广的"环保自然葬",在保持诵经、献花等佛教仪式的同时,改用纸质棺椁与无碑葬法,河南新郑黄帝故里推出的"云祭拜"系统,通过AR技术复原传统土葬礼仪,让海外游子能远程参与祭祀,这些创新不是对传统的背叛,而是文化基因的适应性进化,就像岭南地区的"金塔葬"将骨灰瓮葬入祖坟,既延续了土葬传统,又顺应了火葬改革。

通向未来的生命教育 在柏林死亡博物馆,孩子们通过模拟葬礼了解生命循环;京都立命馆大学开设的"生死学"课程,带学生参访百年墓园,这种死亡教育的本质,是帮助现代人重建与土地的精神联结,上海福寿园打造的"人文纪念公园",将墓葬区转化为露天艺术馆,每块墓碑都镌刻着感人至深的人生故事,当年轻父母带着孩子在此漫步,死亡不再是禁忌话题,而是变成了传承家族记忆的自然课堂。

未来的土葬改革需要超越技术层面,在文化维度构建新的意义系统,意大利设计师推出的"生命之树"骨灰罐,内嵌树种随遗骨分解生长为纪念树;美国NASA开展的"太空葬"服务,将部分骨灰送入地球轨道,这些实践都在试图回答人类终极命题:如何让生命终结成为文明延续的纽带?或许正如敦煌莫高窟的佛教壁画所启示的——死亡不是终点,而是融入宇宙大化的新起点。

站在陕西桥山黄帝陵前,看着五千年不断代的祭祀香火,我们突然领悟:土葬习俗的真正价值,不在于保存肉体的方式,而在于守护文明传承的基因链,当瑞典环保主义者将亲人骨灰混入黏土烧制成纪念瓷盘,当日本寺庙开始提供"数字位牌"供奉服务,人类正在用新的语言诠释古老的生死智慧,这场跨越时空的文明对话提醒我们:对待传统最好的方式不是简单保留或粗暴摒弃,而是让它在现代土壤中生长出新的生命形态。