异界情缘的文化基因

在京都醍醐寺珍藏的《百鬼夜行绘卷》前驻足,那些跃然纸上的妖异形象总能唤醒深藏于大和民族集体记忆中的幽冥想象,日本民间神怪故事中缠绵悱恻的"第六感生死恋",恰似一幅交织着人性本真与超自然力量的精神浮世绘,这些跨越生死界限的禁忌之恋,既不同于中国《聊斋志异》中充满文人意趣的狐仙传奇,也迥异于西方哥特文学中的惊悚叙事,呈现出独特的"物哀"美学与生命哲思。

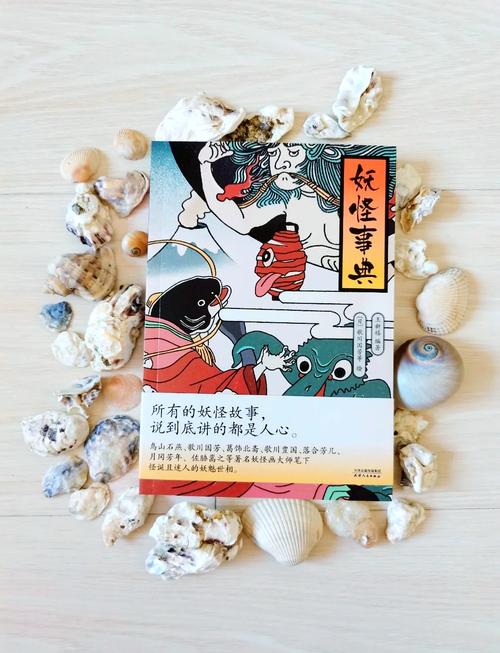

在室町时代《御伽草子》记载的《牡丹灯笼》传说中,新三郎与阿露的幽冥之恋堪称日本版"人鬼情未了",当提着牡丹灯笼的幽灵少女每夜叩响竹篱,月光下的庭院既弥漫着令人战栗的鬼气,又充盈着超越生死的执着爱意,这种将恐怖与凄美融为一体的叙事手法,恰如江户浮世绘大师歌川国芳笔下的《相马古内里》,在森森白骨间绽放出妖异的人性之花。

幽冥婚恋的三种范式

日本民间传说中的人鬼之恋可分为"执念型""赎罪型""救赎型"三种典型模式,在《四谷怪谈》中,阿岩因丈夫背叛化作厉鬼,其怨念化作持续四百年的能剧演绎,这种因执念滞留人间的设定,折射出日本佛教"中有"思想与神道教"污秽"观念的交织,而在东北地区流传的"雪女"传说里,山神之女与樵夫的禁忌婚姻,则蕴含着对自然敬畏与人性欲望的深刻思辨。

青行灯故事中的书生与鬼女之恋展现出独特的叙事张力,当百物语进行到第九十九盏灯时,屏风绘卷中的鬼女破纸而出,这个极具视觉冲击力的场景,实则是日本"幽玄"美学的具象化呈现,与中国《聊斋》中婴宁、聂小倩等主动追求现世幸福的鬼女不同,日本幽冥女子往往带着某种不可言说的宿命感,其爱情本身即是业障与救赎的双重载体。

中日幽冥文化的镜像对照

对比《雨月物语》与《聊斋志异》,可清晰辨识两种幽冥叙事的气质差异,上田秋成笔下的"菊花之约",将武士道精神注入人鬼契约,亡魂赴约时踏碎菊花的意象,既是对"义理"的极致诠释,也是对"诸行无常"的哀婉注解,而蒲松龄创造的鬼狐世界,则更多承载着对现世社会的讽喻功能。

这种差异植根于不同的文化土壤:中国儒家传统强调"子不语怪力乱神",文人借鬼狐故事曲笔抒怀;日本神道教"八百万神"的信仰体系,则赋予自然万物以灵性本质,在出云大社的祭神仪式中,人与异界的交流本就是日常生活的组成部分,这种文化基因使得日本幽冥故事更具现实浸入感。

现代语境下的文化转译

当代日本动漫对传统幽冥婚恋题材的创新诠释,展现出古老叙事母题的强大生命力,新海诚《言叶之庭》中隐约可见《竹取物语》的基因,京都动画《冰菓》里则暗藏"件"预言兽的现代变体,这些作品将古典的"物哀"美学转化为现代人的孤独共鸣,使阴阳相隔的凄美爱情成为都市心灵的镜像投射。

在心理学视域下,日本幽冥故事中的生死恋本质是集体潜意识的诗化呈现,荣格学派学者河合隼雄曾指出,这些游荡在现世与幽界之间的女性形象,实则是大和民族"中阴"心理的原型投射——既恐惧死亡又迷恋消亡之美的矛盾心态,在平安时代《源氏物语》"物哀"精神中已初见端倪。

生死观照的文化启示

从民俗学视角审视,日本各地的"冥婚"习俗为解读幽冥婚恋故事提供活态注脚,在岩手县远野地区,至今保留着为未婚亡者举行"照片结婚"的仪式,这种生者与逝者的契约,与《牡丹灯笼》中的人鬼之恋形成跨越时空的呼应,人类学家柳田国男在《远野物语》中记载的"神隐"现象,更进一步模糊了现世与异界的边界。

这些承载着民族记忆的幽冥叙事,实为理解日本文化特质的重要锁钥,当我们在东京国立博物馆观赏《地狱绘》屏风时,那些在业火中相拥的恋人形象,恰是日本生死观的最佳隐喻——在极致的毁灭中捕捉永恒,于短暂的现世中追寻超越,这种美学追求,从《万叶集》的挽歌到三岛由纪夫的金阁寺幻灭,始终流淌在日本文化的血脉之中。

在涉谷交叉路口仰望全息投影的初音未来,现代科技创造的"电子幽灵"与民间传说中的异界存在形成奇妙共振,日本幽冥文化中的人鬼之恋,始终在恐怖与唯美、消亡与永恒之间保持着微妙的张力,这种文化特质既塑造了独特的审美范式,也为现代人理解生死、爱情与存在提供了深邃的东方智慧,当我们在《千与千寻》的神隐世界里看见无脸男的孤独守候,便知那源自《雨月物语》的文化基因仍在持续生长。