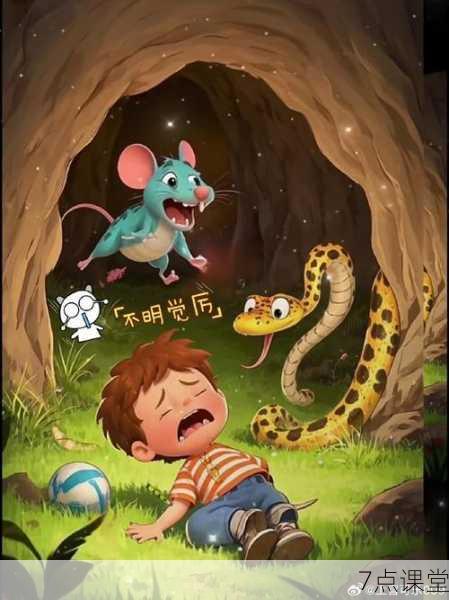

下午四点的阳光斜照进教室,我注意到第三排的小男孩已经第三次偷偷摸向抽屉里的智能手表,他的眼神在黑板和屏幕间来回切换,像极了正在躲避天敌的幼兽,这种场景在当代课堂中早已屡见不鲜——每个孩子身边都潜伏着无数个"偷吃光的小妖怪",它们悄无声息地蚕食着孩子们最宝贵的专注力资源。

数字原住民时代的注意力危机 现代儿童从出生就浸泡在数字技术的海洋中,美国儿科学会2023年的研究显示,8-12岁儿童日均屏幕使用时间达到4小时44分钟,这个数据在疫情期间更呈现爆发式增长,我们的教室正在上演着荒诞的悖论:教师用电子白板播放动画课件,学生却用平板电脑偷偷刷短视频;家长在家长群热烈讨论防沉迷措施,自己却每隔15分钟就要查看手机。

神经科学家的核磁共振扫描揭示出令人不安的事实:持续的数字刺激正在重塑儿童大脑的神经回路,前额叶皮层——这个负责深度思考的"指挥官"——在频繁切换任务中逐渐萎缩,而即时反馈的愉悦中枢却异常活跃,就像总被零食填饱肚子的孩子会丧失正餐的胃口,被碎片信息喂养的大脑正在丧失深度思考的能力。

"偷吃光"的妖怪图鉴 首当其冲的是短视频平台这个"时间吞噬者",某头部平台公开数据显示,其青少年用户平均每6秒就会滑动一次屏幕,这种高频刺激让大脑分泌多巴胺的阈值持续升高,当孩子面对需要持续注意的课堂讲解时,就像尝过蜂蜜的人再去喝白开水。

智能设备的"通知恶魔",英国某实验室的对照实验显示,即便不查看手机,仅仅是设备的存在就会让人持续处于"警觉状态",导致认知能力下降10%,更不必说那些经过精密设计的红点提示和震动反馈,每个都是精心设计的注意力诱捕器。

最隐蔽的当属教育类APP的"糖衣炮弹",它们用游戏化外壳包装知识点,却在每个环节设置成就系统和虚拟奖励,当学习过程被异化为积分竞赛,知识本身反而沦为可有可无的背景道具。

重建专注力的三大防线 物理防线需要建立"纯净空间",日本某私立小学的实验证明,将教室划分为"数字区"和"沉思区"后,学生的阅读理解正确率提升27%,家庭中可以设置"电子设备驿站",让所有移动设备在特定时段统一"休眠"。

时间防线需要重构节奏单元,借鉴古老的"番茄工作法",但要根据儿童特点改良:将25分钟调整为15分钟专注单元,单元间隔设置5分钟自由活动,某北京重点小学的实践表明,这种方法使课堂知识留存率提高40%。

认知防线重在培养元注意力,芬兰教师发明的"思维小侦探"游戏广受好评:每天设定20分钟,让孩子记录自己注意力的"逃跑路线",用贴纸标注分心时刻,一个月后,多数孩子能自主识别并阻断分心诱因。

教育者的自我革命 在这场对抗注意力窃贼的战役中,成年人首先要完成自我救赎,深圳某国际学校要求教师进教室前将手机锁入"禅修盒",结果意外发现师生互动质量显著提升,家长更需要践行"数字断食",比如每周设定"无屏幕晚餐日",用真实的对话重建家庭交流场域。

北京师范大学团队开发的"认知健身房"项目给出希望:经过三个月系统训练,实验组儿童的持续注意时间从8分钟延长至22分钟,他们重新找回了观察蚂蚁搬家的耐心,重获了完整阅读一本童话书的愉悦。

当黄昏的光晕染红教室的窗棂,那个偷看智能手表的男孩正在笔记本上勾画着什么,走近细看,是幅充满童趣的涂鸦:许多小妖怪被关在玻璃罐里,罐子外站着笑容灿烂的"专注力小卫士",这或许就是教育最本真的模样——不是与技术的对抗,而是帮助每个孩子找到内心的光,让那些偷吃光的小妖怪,最终变成被驯服的萤火虫。