生物学视角下的迁徙奇迹(386字) 在春分时节掠过教室窗棂的黑色剪影,不仅是自然界的报春使者,更是生物学领域的迁徙冠军,全球现存的83种燕子中,家燕(Hirundo rustica)每年完成长达18000公里的往返迁徙,德国马克斯·普朗克研究所的追踪数据显示,成年家燕能以日均300公里的速度连续飞行12小时,这种耐力源于其独特的生理构造:流线型身体减少30%空气阻力,分叉尾羽提升转向灵敏度,特殊的血红蛋白使氧气利用率比普通鸟类高40%。

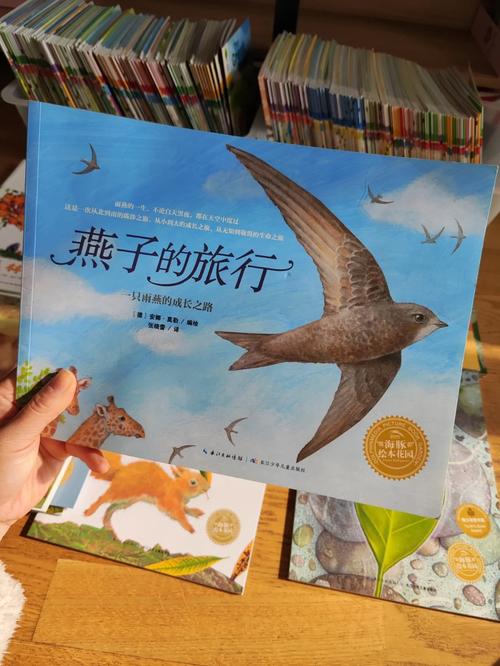

迁徙路线呈现出令人惊叹的精准性,北欧种群沿"波罗的海-黑海-红海"路线南下,东亚种群则遵循"西伯利亚-长江流域-南洋群岛"的千年古道,英国剑桥大学鸟类实验室发现,幼燕仅凭基因记忆就能准确找到越冬地,这种导航能力涉及地球磁场感知、星辰定位和地标识别三重机制,2022年卫星追踪显示,中国境内环志的燕子最远到达南非开普敦,误差范围不超过出生地15公里。

迁徙行为的教育隐喻(428字) 每年春秋两季的迁徙,实则是自然界最生动的教育现场,V字编队飞行节省23%群体能耗的实践,揭示合作学习的效率奥秘:领飞者定期轮换、跟随者保持精准间距、掉队者主动补位,日本教育学家山田正纪在《候鸟启示录》中指出,这种自组织的协作模式,为现代小组合作教学提供了生物原型。

面对气候变化的教育启示更具现实意义,欧洲鸟类观测网数据显示,近20年燕子北迁时间提前9.2天,对应着教学日历调整的生态智慧,当传统筑巢地丧失时,燕子会主动选择校园走廊、农家屋檐等新环境,这种适应性为挫折教育提供范本:东京都立小学开发的"燕子观察课程",通过记录巢穴重建次数培养学生抗逆力。

迁徙目标管理更蕴含深刻教育哲学,幼燕在离巢前需要完成200小时飞行训练,相当于人类青少年的"成人礼",英国皇家鸟类保护协会的追踪研究表明,成功完成首次迁徙的个体具备三大特质:持续的方向修正能力、合理的能量分配策略、适时的群体依附选择,这恰与青少年生涯规划教育的核心要素高度契合。

文化符号的现代教育转化(378字) 从《诗经》"燕燕于飞"的离愁,到范仲淹"似曾相识燕归来"的哲思,燕子在中国文化中始终扮演着教育载体的角色,安阳殷墟出土的玄鸟图腾,揭示着华夏民族最早的生殖崇拜教育;唐代童子发蒙必诵的《燕诗示刘叟》,开创了以物喻人的德育先河,这种文化基因在现代得到创造性转化:北京史家胡同小学将传统燕形风筝制作纳入劳动课程,学生在扎制54根竹篙、裱糊276片棉纸的过程中,领悟工匠精神与空气动力学原理。

西方教育体系中的燕子意象同样深刻,亚里士多德在《动物志》中记录燕子迁徙,启发了最早的博物学教育;安徒生童话《丑小鸭》里的燕子群像,隐喻着差异教育的真谛,当代STEAM教育中,洛桑联邦理工学院开发的"机械燕子"项目,让学生通过仿生机器人制作理解流体力学与人工智能的融合。

生命教育的实践路径(410字) 在上海市闵行区实验小学,每个班级都设有"燕巢观测站",学生用分贝仪记录亲鸟喂食频率,建立育雏行为数据库;用3D打印技术复刻不同年代燕巢,分析建筑材料的演化规律,这种沉浸式学习使抽象的生物课变得具象可感,2023年该校学生发现的"城市燕子食性转变"现象,已形成具有科研价值的观察报告。

生态保护教育更需要实践介入,南京红山动物园设计的"燕子方舟"计划,组织学生参与湿地修复、昆虫养殖和巢基安装,通过计算单位面积蚊虫捕获量,学生直观理解生态服务价值;通过对比传统泥巢与人工巢箱的入住率,掌握野生动物保护的科学方法,该项目实施3年来,本地雨燕种群恢复27%,相关数据被纳入初中地理教材。

艺术创作是情感教育的重要载体,在杭州中国美术学院附中,学生用珐琅工艺再现燕羽的金属光泽,用动态雕塑模拟迁徙轨迹,用交互装置呈现候鸟的磁场感知,这种跨学科创作不仅培养审美能力,更建立起对生命奇迹的敬畏之心,2024年威尼斯双年展上,该校学生的装置作品《万燕归巢》用12万枚激光投影再现东亚迁徙路线,引发国际教育界对生命教育的重新思考。

50字) 当教育工作者凝视燕子划过长空的轨迹,看见的不只是候鸟的迁徙,更是生命教育的完整图景——在自然观察中理解科学,在文化解码中传承智慧,在实践参与中培育责任。