跨越三万年的身体叙事

在德国霍伦施泰因-施塔德尔洞穴出土的象牙雕塑,揭示了一个震撼的事实:距今四万年前的智人已开始用兽骨和象牙制作装饰品,考古学家在法国阿尔卑斯山区的拉格拉维特遗址中,更发现了保存完整的尼安德特人穿孔耳骨,这些直径3毫米的规则孔洞,经显微分析确认为长期佩戴耳饰的痕迹,这些发现彻底改写了人类审美史,证明耳环作为最古老的人体装饰形式,其起源至少可追溯至旧石器时代晚期。

早期人类学家认为原始耳饰具有实用功能,如非洲布须曼人用骨质耳栓标记部落成员身份,太平洋岛屿部落用贝壳耳饰作为货币凭证,但在秘鲁纳斯卡文明遗址中,考古人员发现黄金耳饰与天文观测仪器的共生现象,暗示耳环可能承载着原始人类的宇宙认知,这种兼具实用与象征的双重属性,为耳环的文明演进奠定了基调。

文明摇篮中的神圣耳垂

美索不达米亚平原的乌尔王陵出土文物中,苏美尔贵族的黄金月牙形耳饰与楔形文字泥板共同出现,铭文记载耳饰是"通往月神南纳的通道",古埃及法老图坦卡蒙墓中的青金石耳钉,其造型精确对应天狼星运行轨迹,祭司通过耳饰重量变化测算尼罗河汛期,这种将耳环与天体崇拜结合的独特现象,在墨西哥特奥蒂瓦坎文明的绿松石耳饰、印度河文明的蚀花玛瑙耳钉中均有体现。

中国古代文献《释名·释首饰》记载:"珥,充也,悬珠当耳,不使妄听。"商代妇好墓出土的龙形玉玦,内径精确契合人耳解剖结构,其表面饕餮纹的排布暗合《周易》卦象,这种将耳饰纳入宇宙秩序的文化建构,在玛雅文明的翡翠耳栓、凯尔特文明的螺旋纹银耳环中形成跨文明共鸣。

丝绸之路上的符号嬗变

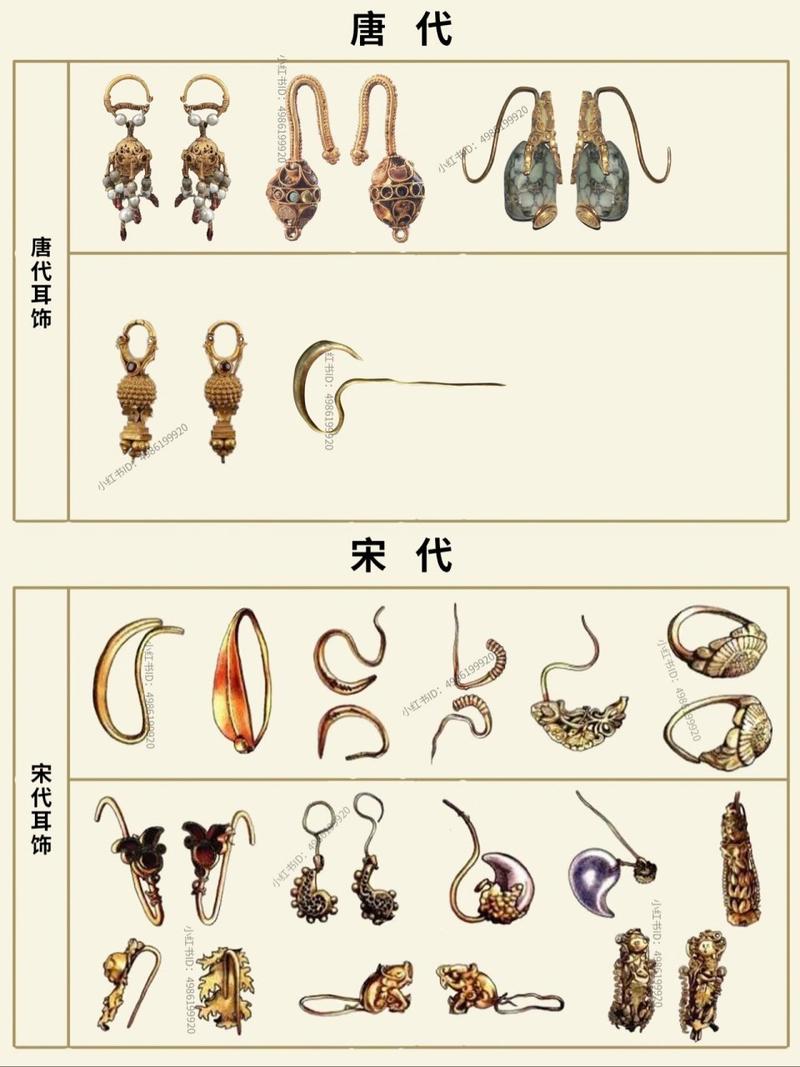

公元前2世纪的张骞使团带回的西域耳饰,引发中原耳饰形制的革命性变化,西安何家村窖藏出土的唐代"金筐宝钿耳坠",融合波斯捶揲工艺与中原掐丝技法,其悬挂的26颗珍珠暗合二十八宿之数,这种文化融合在威尼斯圣马可教堂的拜占庭耳饰、日本正仓院的唐式耳环中得到镜像呈现。

佛教东传过程中,耳垂长度成为佛陀三十二相的重要特征,敦煌莫高窟第45窟壁画显示,盛唐时期贵族女性刻意拉长耳垂模仿佛像,这种身体改造催生了特殊耳饰——"坠环",其重量分级制度直接对应社会等级。《新唐书·舆服志》记载:"命妇耳坠,一品玉叶金蝉,二品金镶瑟瑟,三品以下金镶珠。"

文艺复兴时期的技术革命

15世纪威尼斯穆拉诺岛的玻璃工匠发明中空吹制技术,首次实现耳饰的轻量化生产,现藏于大英博物馆的"费拉拉之泪"玻璃耳坠,其内部悬浮的金箔微粒可在光线折射下产生流动光影,这种技术直到20世纪才被破解,同一时期,德国纽伦堡工匠创造出首款弹簧耳夹,彻底改变了需要穿孔的传统佩戴方式。

地理大发现时代的耳饰成为殖民贸易的缩影,菲律宾海域打捞的西班牙大帆船中,装有产自波托西银矿的耳环半成品,这些银料在澳门被加工成"广作"耳饰,再经马尼拉帆船贸易流入美洲,这种全球产业链在爪哇出土的"墨西哥银-中国工-荷兰款"耳扣上得到完美印证。

工业文明中的身份重构

1851年伦敦世博会展出的伯明翰"民主耳环",标志着耳饰进入工业化量产时代,这种镀金铜制耳环单价仅相当于工人日薪的1/20,使普通民众首次能够负担曾属于贵族的装饰,但随之而来的阶级焦虑催生了复杂符号系统:维多利亚时期的女仆佩戴银耳钉,夫人则选择垂至锁骨的珍珠耳坠,两者的长度差精确保持在三英寸。

现代主义运动彻底解构了耳饰的传统语义,1927年包豪斯设计的几何耳夹,其尖锐三角形造型颠覆了女性柔美意象;1968年巴黎学生将耳环戴在右耳作为性少数群体暗号,这种亚文化符号后被主流时尚吸纳,当代3D打印技术创造的"拓扑耳饰",其非欧几何结构使耳环从装饰品升华为可穿戴的数学宣言。

耳垂上的文明史诗

从北京山顶洞人的穿孔砾石,到国际空间站宇航员的防失重耳钉,耳环始终伴随着人类文明的进程,这种在身体方寸之地演绎的文明史,既见证了美学的进化,也记录了技术的革新,更折射出权力关系的变迁,在墨西哥国立人类学博物馆,陈列着从奥尔梅克文明到当代艺术的耳饰编年史,这个纵贯三千年的展览提醒我们:人类对耳垂的装饰冲动,本质上是将身体转化为文化记忆载体的永恒努力。

当现代人在耳骨上嵌入生物芯片时,古老的耳饰传统正在数字时代获得新生,这种从物质装饰到信息载体的转变,延续着耳环作为文明介质的本质功能——在身体与世界的交界处,书写属于每个时代的文化密码。