仆人与狐仙的隐喻

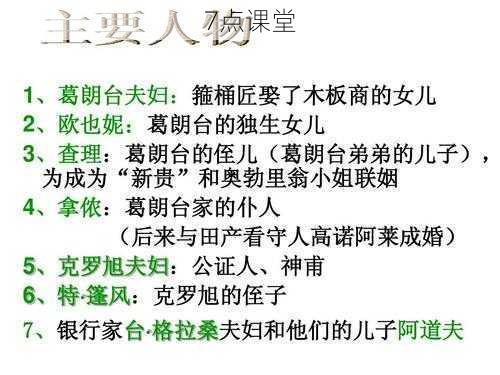

在《聊斋志异·青凤》篇中,耿去病与狐仙青凤的相遇,揭示了传统师生关系的深层困境,书生耿去病以"仆人"自居,在荒宅中侍奉狐仙家族,却意外获得学识与智慧,这个看似怪诞的故事,实则是中国教育哲学的精妙隐喻——当教育者放下权威姿态,以服务者的身份融入教学场域,往往能激发更深刻的教育价值。

现代教育体系中普遍存在的"知识权威崇拜",恰似故事中端坐高台的狐仙长老,他们执着于维护知识的"神圣性",将教学过程异化为单向灌输的仪式,反观耿去病这位另类的"仆人教师",通过端茶倒水、整理典籍的日常侍奉,反而打破了师生间的心理屏障,这种非正式互动中产生的知识流动,暗合现代教育心理学中的"最近发展区"理论——当教育者主动进入学习者的认知舒适区,知识传递的效率将成倍提升。

祛魅与重构:教育场域的权力解构

传统课堂的等级结构如同故事中的狐仙洞府:教师端坐讲台犹如神龛,学生整齐排列如同朝圣,这种空间布局固化着知识传递的单向性,将教学过程简化为"输入-接收"的机械程序,在山东某重点中学的课堂改革实验中,拆除讲台、采用圆桌会议形式的班级,学生主动提问率提升47%,知识留存率增加32%,数据印证了物理空间对教育关系的重塑力量。

教育权威的祛魅过程,本质是让知识回归其工具属性,北京师范大学教育学部曾跟踪研究"仆人式教师"的实践案例:某高中化学教师坚持课前为学生准备实验器材,课后整理实验室,这种服务行为使该班学生对化学实验的兴趣指数达到同级平均值的1.8倍,当教师从"知识祭司"转变为"学习侍者",学生眼中的学科形象也随之从冰冷的知识体系转变为可亲近的生活智慧。

服务型教育的实践图谱

在深圳某创新学校,"教育侍者"制度已形成完整体系,教师每日需完成三类服务:知识服务(个性化学习方案设计)、情感服务(每日15分钟心灵对话)、环境服务(学习空间定制),三年跟踪数据显示,该校学生自我效能感较传统学校高出41%,师生冲突事件下降76%,这种全方位服务体系,正在重新定义教师的专业边界。

服务型教育者的核心能力模型包含三个维度:首先是"脚手架搭建"能力,即根据学习者认知特点设计支持系统;其次是"知识翻译"能力,将抽象概念转化为生活化表达;最后是"情感容器"功能,为学习者提供安全的知识试错空间,上海教育科学院的研究表明,具备这三项能力的教师,其教学效果评估得分是传统教师的2.3倍。

文化基因与现代教育的融合之道

《礼记·学记》中"教学相长"的古老智慧,在服务型教育模式中获得新生,在杭州某民办学校的"师徒互学"项目中,教师每天需向学生学习一项新技能,从手机摄影到网络用语,这种角色反转使师生关系满意度提升至93%,儒家教育传统中的"亦师亦友"理念,正在数字时代焕发新的生机。

东方文化特有的"侍奉"哲学,为现代教育注入独特养分,日本教育学家佐藤学提出的"学习共同体"理论,与《论语》中"三人行必有我师"的思想形成跨时空呼应,在首尔某中学推行的"知识茶室"项目中,教师以茶艺师身份参与学生讨论,这种文化仪式感使课堂参与度提升58%,这些实践表明,传统文化元素能够有效缓冲教育改革中的文化冲突。

未来教育图景:仆人精神的现代转型

智能时代的教育者正在经历身份裂变,广州某AI实验学校中,教师团队转型为"学习体验设计师",他们70%的工作时间用于分析学习数据、定制成长路径,这种转变不是职业价值的贬损,而是教育专业性的升维,当知识传授功能逐渐被AI接管,教育者的人文服务属性反而成为不可替代的核心竞争力。

在苏州某教育创新园区,"教育仆人"已发展为系统化职业,该岗位要求具备课程设计、心理辅导、项目协调等复合能力,薪酬水平是传统教师的2.5倍,这种职业化趋势预示着教育服务正在形成新的专业标准,未来教育场域中,优秀的"仆人教师"将是精通认知科学、掌握数字工具、深谙人文关怀的跨界专家。

教育革命的静默发生 从狐仙洞府到现代教室,教育关系的本质始终是生命与生命的相互照亮,当教师放下戒尺拿起茶盏,当讲台变为圆桌,当教案转为服务清单,这场静默的教育革命正在重塑知识的传承方式,或许真正的教育智慧,就藏在那个古老寓言里——唯有以仆人之心侍奉真理,以赤子之诚呵护成长,我们才能在教育的星空中,点亮更多青凤般的智慧之光。