在某个国际幼儿园的开放日,六岁的莉莉站在沙池边哭闹:"你们必须用金铲子给我堆城堡!"这个场景折射出一个令人深思的教育现象——越来越多的孩子正在扮演着"装腔作势的公主",这种现象不仅存在于富裕家庭,更蔓延至各个社会阶层,当我们仔细观察这些孩子夸张的言行举止时,看到的不仅是稚气的模仿,更折射出家庭教育、社会文化共同编织的成长困境。

被异化的童年:现代版"公主病"的病理分析 这些"小公主"的典型症状远超出正常的童真表现:她们对物质条件表现出超乎年龄的挑剔,将同龄人视为侍从,对师长缺乏基本尊重,某重点小学的心理咨询记录显示,超过60%的社交冲突源于这些孩子对特殊待遇的执着要求,这种病态优越感的形成,往往始于家庭教育的三个误区:

- 补偿型溺爱:父母将物质满足等同于情感补偿

- 错位式赞美:将孩子的任性强辩误认为个性表达

- 虚假成功学:过早灌输"公主就该享受特权"的扭曲价值观

镜像世界的裂痕:社会文化催生的身份焦虑 社交媒体打造的"小网红"人设正在重塑儿童的自我认知,某短视频平台的数据显示,"小公主"类账号的日均新增量达3000个,这些精心设计的表演正在制造认知偏差:点赞数等同于个人价值,虚拟形象覆盖真实自我,更值得警惕的是,某些早教机构推出的"贵族礼仪课",将故作姿态的举止包装成"精英素养",这种商业化的角色培训正在系统性地培养孩子的表演型人格。

成长代价的隐性账单:被透支的童年资产 当8岁的果果因为同学没有起立迎接而绝食抗议时,我们看到的不仅是孩子的任性,更是被摧毁的同理心发展机会,心理学研究表明,长期扮演"公主"角色的儿童普遍存在以下发展缺陷:

- 情绪调节能力滞后实际年龄2-3岁

- 挫折耐受力仅为同龄人的1/2

- 共情能力发展受阻于"自我中心"阶段

这些缺失将在青春期集中爆发为严重的人际适应障碍,某重点中学的调查显示,"公主病"学生的高中辍学率是普通学生的4倍,抑郁症患病率高出2.3倍。

破茧之路:重构真实成长的教育生态 破解这个困局需要家庭、学校、社会的协同改革,在北京某实验小学的"真实成长计划"中,教育者通过三个维度重塑教育场景:

- 去标签化实践:用"责任岗轮值"替代特权优待

- 自然体验课程:在田间劳作中重建与现实的联结

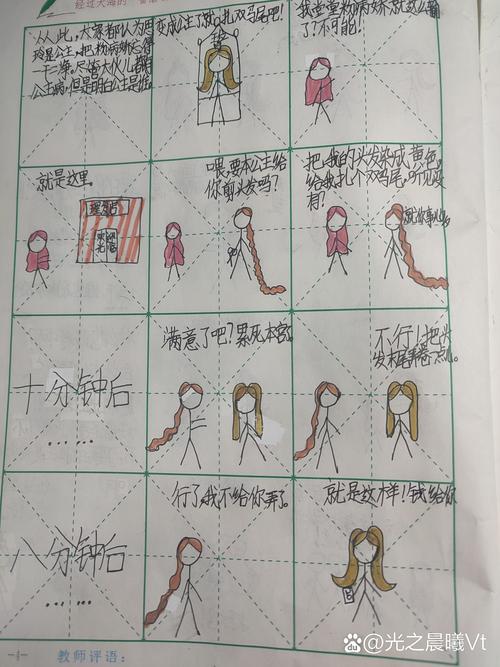

- 同理心培养:通过"角色反转"游戏打破自我中心

家长教育同样需要范式转变,上海家庭教育指导中心的跟踪研究显示,参与"真实养育工作坊"的家庭,6个月后孩子的物质索求降低57%,合作意愿提升42%,关键转变包括:

- 将"你值得最好"的灌输改为"我们共同创造"

- 用真实的生活挑战替代虚假的完美保护

- 建立基于努力而非特权的奖励机制

重塑童年:让成长回归本质 在东京某森林幼儿园,孩子们在泥泞中搭建树屋时迸发的笑声,提醒我们童年最珍贵的礼物是真实的成长体验,当教育剥离虚妄的"公主"人设,孩子们获得的将是扎根现实的生命力、同理心滋养的情感智慧,以及面对真实世界的从容底气。

教育的终极使命是帮助每个孩子成为"最好的自己",而非扮演完美的他人,当我们拆解"装腔作势的公主"这座空中楼阁时,实际上是在为孩子搭建通向真实世界的桥梁,这需要教育者以智慧和勇气守护童年的本真,让每个孩子都能在阳光下自由生长,而非在虚幻的王冠下枯萎,正如教育家蒙台梭利所言:"儿童应该像蝴蝶挣脱茧壳那样自然地展开翅膀,任何人为的装饰都会成为阻碍飞翔的枷锁。"