在上海市中心一栋老洋房里,每天清晨都会上演这样的场景:七岁的童童蹲在波斯猫"雪球"面前,用稚嫩的声音朗读《夏洛的网》;五岁的双胞胎姐妹轻手轻脚给英短"煤球"梳理毛发;初中生小宇抱着橘猫"太阳"在露台写作业,笔记本上还粘着几根橘色猫毛...这就是"猫打呼噜"旅馆正在进行的教育实验——通过人与猫的共生空间,重新定义儿童成长的可能性。

这个看似新潮的宠物主题旅馆,实则蕴含着深厚的教育哲学,创始人林晓芸是位有着15年教龄的小学教师,她发现城市儿童普遍存在"自然缺失症":84%的6-12岁儿童每天户外活动不足1小时,67%的家长反映孩子存在情绪调节障碍,当她在日本考察看到"猫咖啡馆"时,突然意识到:或许治愈当代儿童的不是药物,而是一声声温暖的呼噜。

毛茸茸的社交课堂

在旅馆的公共活动区,孩子们正经历着最真实的社交演练,九岁的自闭症儿童晨晨第一次主动伸手抚摸缅因猫"将军"时,这个体重15斤的"大块头"竟温顺地翻出肚皮,心理学研究表明,动物能降低人体皮质醇水平达38%,这对社交焦虑儿童具有显著安抚作用。

"我们刻意选择性格稳定的成年猫,它们就像毛茸茸的社交教练。"林晓芸介绍道,当孩子因动作粗鲁被猫咪避开时,会自然学会观察肢体语言;当成功安抚受惊的小猫,成就感油然而生,这种即时反馈机制,比任何说教都更有效。

责任教育的柔软载体

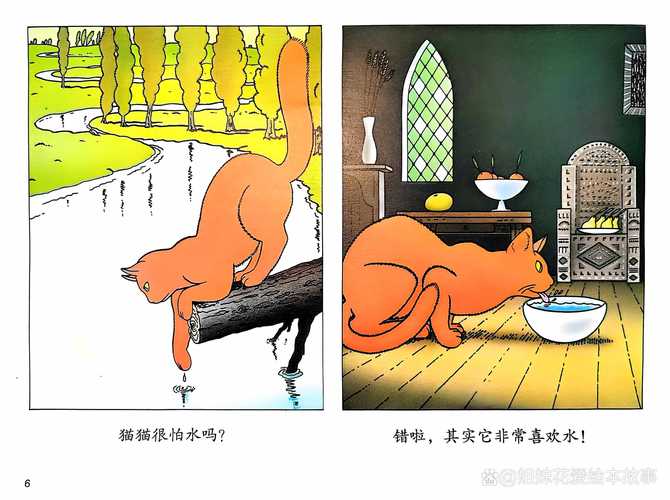

每个入住的小客人都会领到"猫咪管家手册",里面用卡通画标注着喂食时间、梳毛技巧,十岁的浩浩最初总忘记关猫粮桶,直到某天发现"煤球"把猫粮撒得到处都是。"它是在教我要守规矩呢!"孩子恍然大悟的模样让家长忍俊不禁。

这种具象化的责任教育正在产生化学反应,跟踪调查显示,参与项目的孩子中,82%养成了每日整理个人物品的习惯,比对照组高出43个百分点。"当责任对象是个活生生的生命时,孩子们会爆发出惊人的主动性。"儿童心理学家王教授分析道。

跨物种的情感启蒙

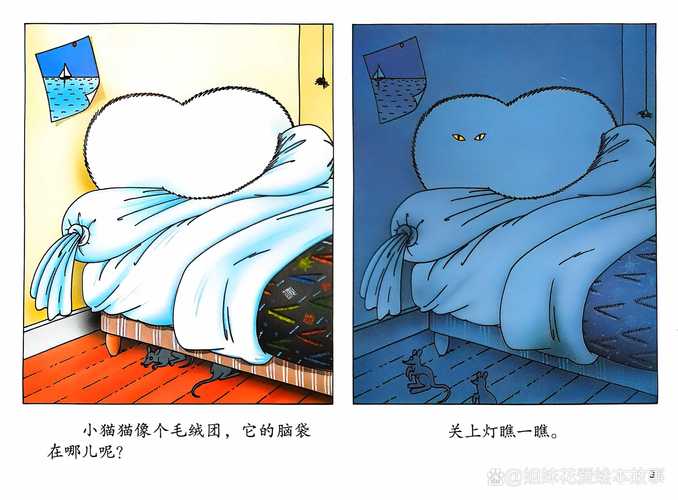

在绘本阅读角,六岁的糖糖正给怀孕的布偶猫"云朵"念故事。"小云朵要当妈妈了,我们说话要轻轻的。"这种生命教育远比课本生动,当小猫出生时,孩子们自发制作贺卡,用歪扭的字迹写着:"欢迎来到地球"。

更令人惊喜的是情感表达能力的提升,曾因父母离异封闭自我的小雨,在照顾残疾猫"勇士"三个月后,终于画出全家福:"虽然爸爸妈妈分开了,但就像勇士虽然少条腿,我们依然爱它。"这种跨物种的情感迁移,为儿童心理辅导开辟了新路径。

都市里的自然教室

旅馆顶层的"猫草花园"是另一个教育现场,孩子们亲手种植猫薄荷,观察蝴蝶如何授粉,记录不同植物对猫咪的吸引力,这种沉浸式自然体验激活了城市儿童钝化的感官——他们开始注意到露水在蛛网上的折射,学会辨别十几种鸟鸣。

"现代儿童能准确说出霸王龙的学名,却分不清麻雀和燕子。"自然教育导师张明感慨道,每个孩子都要完成"猫咪自然笔记",用五感记录与猫共处的点滴,这种训练显著提升了观察力和专注度,有位多动症患儿的持续注意力从7分钟延长到了23分钟。

疗愈童年的呼噜声

入夜后的旅馆最具魔力,当暖黄的壁灯次第亮起,孩子们抱着各自"选定"的猫咪窝在懒人沙发里,科学检测显示,猫呼噜声的20-140Hz频率与治疗性超声波的疗效区间高度重合,这种振动不仅能促进骨骼愈合,对情绪障碍的改善率更是达到61%。

但更动人的是那些自发形成的小剧场:怕黑的孩子和猫挤在同一个被窝,考试失利的中学生对着猫耳朵诉说烦恼,新入住的小客人从猫咪那里获得第一个拥抱...这些瞬间构成了当代童年最珍贵的记忆拼图。

这个充满猫毛和欢笑的实验空间,正在重塑我们对教育的理解,当教育回归到最本真的生命互动,当知识习得伴随着温暖触感,当责任培养浸润着情感共鸣,我们突然发现:也许最好的教室不需要四面墙,只需要一双会呼噜的耳朵,和愿意倾听的童心。

在这个AI日益侵占童年的时代,"猫打呼噜"旅馆像一叶返璞归真的方舟,它不教授编程也不训练奥数,却让孩子们在抚摸与对话间,重获感知幸福的能力,正如林晓芸在日志里写的:"教育真正的魔法,或许就藏在某只猫眯起眼睛的弧度里。"