在黔东南的崇山峻岭之间,侗族鼓楼上的牛腿琴声穿越百年时光,至今仍在传颂着一个震撼人心的名字——姜映芳,这位诞生于19世纪中叶的侗族起义领袖,用短暂的生命在清水江畔书写了一段可歌可泣的民族史诗,当我们以当代教育的视角重新审视这段历史传说,会发现其中蕴含的民族精神传承密码与文化教育价值,远比我们想象的更为深刻。

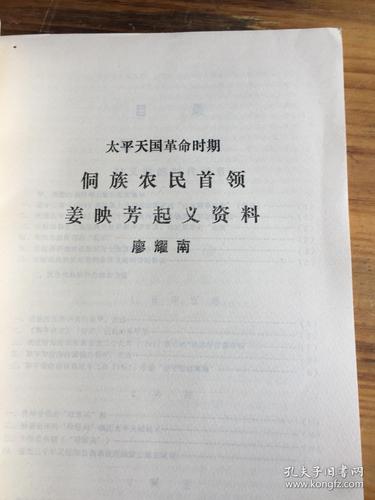

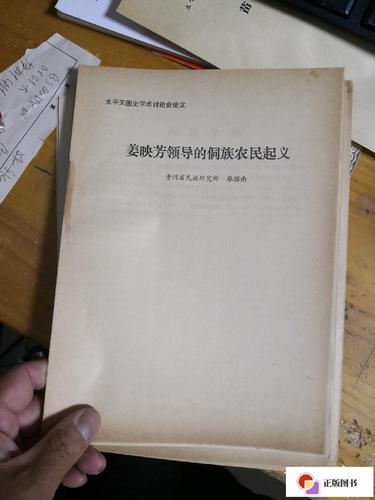

从侗寨少年到起义领袖:历史语境中的姜映芳

1833年出生于天柱县邦寨的姜映芳,其人生轨迹深深烙印着晚清社会动荡的印记,当时的侗族聚居区正处于多重矛盾交织之中:清政府推行的"改土归流"政策冲击着传统侗款制度,汉族移民与本地族群的资源争夺日益激烈,苛捐杂税让本就贫瘠的山地民族不堪重负,在这样的时代背景下,少年姜映芳就显露出非凡的才智,他七岁入私塾接受汉文化教育,却能以侗族传统"耶歌"形式创作反抗诗歌,这种跨文化的知识融合为他日后领导起义埋下了伏笔。

1855年的天灾成为历史转折点,持续三年的旱灾导致"禾苗尽槁,饿殍遍野",而官府仍强征"军粮税",最终在天柱县爆发了侗族史上规模最大的农民起义,姜映芳以"灭清复明"为旗号,实则提出的"三不交"政策(不交粮、不交税、不交人)直指民族压迫的核心矛盾,他创造性地将侗族传统的"合款"制度改造为军事组织,通过"四十八寨联款"建立起横跨黔湘边界的根据地,展现出卓越的组织才能。

民间传说中的多重叙事:英雄形象的文化建构

在侗族口传文学中,姜映芳的形象呈现出鲜明的民族特色,古歌《姜王颂》将其描绘为"青龙转世",传说他出生时屋后古枫树三日开花,这些神秘化叙事实则是侗族"万物有灵"信仰的投射,更值得关注的是"姜王智退清兵"的系列故事:用竹筒装火药制成"地雷",以侗布浸桐油制成"火牛阵",这些充满民间智慧的战术传说,生动体现了侗族人民将现实斗争经验转化为文化记忆的独特方式。

在剑河县流传的"姜王井"传说中,起义军被困时,姜映芳以法剑劈石得泉,这个将自然景观与英雄事迹相结合的故事模板,与汉族"望夫石"传说形成有趣的跨文化对照,而镇远报京地区的"三月三"节庆中保留的"姜王宴"习俗,则是将历史记忆融入岁时节令的活态传承范例,这些多元化的叙事形态,共同构建起一个既具神性光辉又富人性温度的立体英雄形象。

民族精神的教育解码:起义传说的当代启示

姜映芳传说中蕴含的教育价值,首先体现在其对民族认同的塑造作用,起义军制定的《战时款约》规定"侗汉苗民皆兄弟",这种超越族群的平等观念,为当今民族团结教育提供了历史注脚,而起义失败后幸存的侗族战士将"姜王旗"碎片缝入孩童背带的传说,更是将抗争精神转化为文化基因的代际传承密码。

在道德教育层面,姜映芳"不伤百姓,只惩贪官"的治军原则,与侗族传统《约法款》中"治内不治外"的自治精神一脉相承,流传于锦屏文书中的"姜王判案"故事,通过"以歌断案""以理服人"的情节设计,生动诠释了侗族"讲款"文化中的程序正义观念,这些文化遗产对培养青少年的法治意识与道德判断力具有特殊价值。

文化传承的教育实践:从传说到课堂

在当代教育场域中,姜映芳传说正在经历创造性的转化,天柱民族中学开发的《姜映芳故事读本》,将起义历史与地理、物理知识相结合:分析起义军利用喀斯特地貌开展游击战的战术,探讨"火牛阵"中涉及的力学原理,这种跨学科整合为传统文化教学提供了新思路,更值得称道的是榕江县开展的"少年款师"培养计划,学生们通过演绎姜映芳传说学习侗族议榔制度,在角色扮演中理解民主协商的传统智慧。

数字技术为文化传承开辟了新路径,三穗县文化馆制作的VR体验项目"穿越姜王营",让青少年通过虚拟现实技术亲身参与"制定款约""布置火牛阵"等历史场景,而抖音平台上的"侗族小哥说姜王"系列短视频,用现代语言重新诠释传统故事,单集最高播放量突破500万次,这些创新实践证明,传统文化教育完全可以突破时空限制,在当代找到新的生长点。

当我们站在教育现代性的高度回望姜映芳传说,看到的不仅是刀光剑影的历史片段,更是一个民族用鲜血与智慧书写的教育启示录,从鼓楼里的琵琶歌到课堂上的多媒体课件,从老人讲述的神奇故事到少年演绎的历史剧,这种跨越时空的文化传承,正是民族精神永续发展的根本动力,姜映芳起义虽然最终失败,但他在传说中获得的永生,恰恰印证了文化教育的终极力量——那些真正融入民族血脉的精神基因,永远不会被暴力征服,也永远不会随时间消逝。

(全文共计1287字)