在中国西南部云贵高原的群山之间,每逢农历十月,苗人总会举行盛大的蚩尤祭祀,当鼓声震彻山谷,银饰在火光中闪烁,这个被《史记》记载为"铜头铁额"的远古战神,正在以完全不同于中原史籍的样貌复活,这场跨越五千年的文化对话,为我们打开了重新审视华夏文明源头的窗口,更揭示出远古神话对现代教育的深刻启示。

被遮蔽的史诗:多重文本中的蚩尤叙事

在安阳殷墟出土的甲骨文中,"蚩"字频繁出现于战争卜辞,其字形似蛇盘踞于戈戟之上,暗示着某种原始战争崇拜,春秋时期楚地帛书记载的"九黎之君",其冶金技术与天文历法之精妙,已远超同时期其他部族,当这些考古发现与《山海经》中"蚩尤作兵伐黄帝"的片段相互印证,一个被儒家史观遮蔽的文明图景逐渐显现。

《逸周书》记载的"蚩尤乃逐帝,争于涿鹿之河",暗示着上古时期不同文明形态的剧烈碰撞,近年山西陶寺遗址出土的复合金属兵器,其锻造工艺比商代青铜器早千年,佐证了蚩尤部族在冶金技术上的超前性,这种技术优势与其在涿鹿之战中的失败形成强烈反差,促使我们思考:当技术文明遭遇社会组织更先进的部族时,历史究竟如何书写胜利者的逻辑?

神话解构与文明对话:从《尚书》到苗族古歌

在儒家典籍构建的叙事体系里,蚩尤被固化为"作乱"的符号。《尚书·吕刑》将其塑造为刑法的反面教材,汉代谶纬学说更将其妖魔化为"兽身人语"的怪物,这种叙事建构在宋代达到顶峰,朱熹在《通鉴纲目》中直接将蚩尤斥为"祸首",完成了对其历史形象的政治定性。

但黔东南苗族古歌《枫木歌》却传唱着截然不同的史诗:蚩尤不仅是发明稻作、冶炼、医药的文明始祖,更是建立"九九八十一个寨子"的部落联盟首领,在云南文山州的"踩花山"仪式中,祭祀柱顶端的牛角造型与青铜器上的饕餮纹惊人相似,暗示着蚩尤文化在华夏文明中的隐性传承,这种文本裂隙提醒我们:历史记忆如何在权力更迭中被不断改写,而教育应如何培养解构单一叙事的能力。

战争神话的教育隐喻:冲突中的文明演进

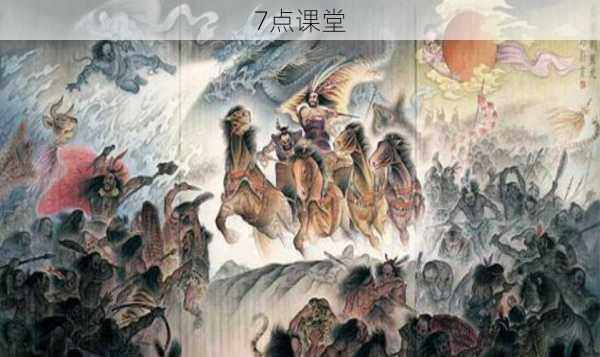

涿鹿之战的深层意义,远超部落战争的范畴,考古学家在河北涿鹿黄帝城遗址发现的新石器时代晚期兵器作坊,其规模远超普通部落需求,证明这可能是中国最早的"工业化"战争,蚩尤部族发明的金属铠甲、远程弩机,迫使黄帝联盟发展出更复杂的指挥系统和后勤体系,客观上推动了早期国家形态的形成。

这场远古对决蕴含着深刻的教育哲学:文明的进步往往源于不同体系的激烈碰撞,蚩尤代表的技器文明与黄帝代表的组织文明,恰似现代教育中技术素养与人文素养的辩证关系,在湖南高庙遗址出土的7300年前陶器上,饕餮纹与星象图的结合,暗示着蚩尤文明对天文与军事的统合认知——这种跨学科思维正是当代STEM教育的古老先声。

蚩尤精神的现代转化:挫折教育的文化原型

在当代教育实践中,蚩尤神话提供了独特的德育资源,这个"失败的英雄"形象,恰能破解传统成功学叙事的局限,贵州丹寨苗族将蚩尤奉为"榜香尤"(智慧之神),其传说中三次战败三次复兴的经历,构成绝佳的逆商教育案例,教育者可以引导学生思考:当技术创新遭遇制度瓶颈时,如何保持文明传承的韧性?

在深圳某中学的校本课程中,教师通过比较《史记》与苗族史诗中的蚩尤形象,培养学生的批判性思维,学生们在戏剧工作坊中扮演不同立场的史官,切身感受历史书写的权力机制,这种教学实践证明,远古神话能够成为培养多元视角的绝佳载体。

神话教育的当代实践:从文本到体验

在蚩尤文化的发源地之一——河北涿鹿,当地学校开发了"战神密码"研学项目,学生通过模拟考古发掘金属残片,学习材料科学;通过破译陶符中的天文符号,理解原始数学;在复原古战场地形中培养战略思维,这种跨学科整合的教学设计,使神话不再是静态的知识点,而成为激活创造力的认知图谱。

更为深刻的教育启示来自神话的仪式维度,在湘西苗族聚居区,孩子们通过参与"接龙"仪式,学习蚩尤部族的天文历法知识,当他们在星空下背诵流传千年的《星经》,用竹简计算节气周期时,传统文化不再是博物馆里的标本,而是鲜活的认知方式,这种具身化的学习体验,恰是现代教育理论强调的"情境认知"的完美诠释。

文明对话中的教育智慧:超越二元对立

重新审视蚩尤神话,我们发现的不仅是历史真相的复杂性,更是文明存续的深层逻辑,在河南濮阳西水坡遗址的黄帝时代墓葬中,北斗龙虎天文图与蚩尤族星象符号共存,证明早在新石器时代晚期,华夏文明就开始了文化融合的进程,这种"对立统一"的文明演进模式,对当代教育具有重要启示:真正的文化自信,源于对多元传统的包容与转化。

当今世界正处于文明碰撞的新周期,教育者应当从蚩尤神话中汲取智慧:既要珍视技术创新的价值,也要警惕唯技术论的陷阱;既要保持文化主体性,也要具备对话他者的胸襟,当北京某国际学校的学生们用3D打印技术复原蚩尤铠甲,同时用苗族歌调创作AI音乐时,我们看到了古老神话与现代教育的创造性相遇。

站在人类世的门槛回望,涿鹿之战的尘埃早已落定,但蚩尤神话的教育启示愈发清晰,这个承载着文明冲突与融合密码的远古符号,不仅是解码华夏文明多元起源的钥匙,更是构建未来教育的文化基因,当我们的课堂能够容纳黄帝的秩序与蚩尤的创造,当教育评价既能欣赏胜利者的智慧也能理解失败者的遗产,或许我们就能真正培养出面向未来的文明传承者。

(全文约2180字)