在中国古典文学的璀璨星河中,《聊斋志异》犹如一颗独特的明珠,其白话文改编本在保留原著精髓的同时,以更贴近现代读者的方式展现了清代文士蒲松龄的奇幻世界,侠女"这一群体形象的塑造,突破了传统志怪小说的窠臼,构建出兼具人性光辉与超自然特质的女性角色图谱,这些游走于人妖两界、跨越性别规范的女性形象,不仅承载着作者对封建礼教的反叛意识,更折射出中国传统文化中潜藏的女性主体性觉醒,本文将从形象塑造、叙事模式、文化隐喻三个维度,对《聊斋志异》白话文中的侠女形象进行深度剖析。

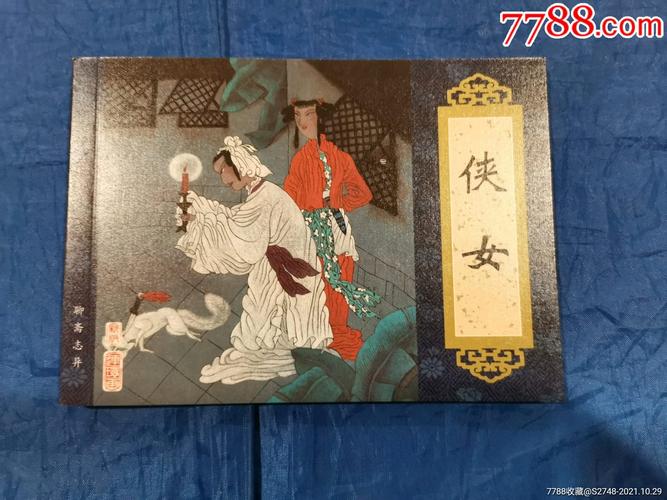

颠覆与重构:侠女形象的类型学分析 在《聊斋志异》白话文改编的侠女故事中,女性形象呈现出鲜明的类型化特征,首推《侠女》篇中的无名女主,这位兼具剑术与谋略的复仇者,彻底颠覆了传统闺阁女子的刻板印象,她既不像传统侠客般张扬豪迈,也不似寻常女子般柔弱依人,而是以冷峻内敛的姿态完成对父仇的清算,其复仇过程中展现的精密计算与果决行动,完全跳出了"柔弱需人护"的女性叙事框架。

《红玉》中的狐女形象则展现了另一种可能,她以超自然能力突破性别规训,在冯生遭难时化身救赎者,其行为模式既包含传统贤妻的奉献精神,又具有现代女性的主体意识,这种双重性在《小翠》篇中达到极致:狐女小翠以游戏人间的态度介入人间事务,其看似顽劣的行径实则是以非传统方式实现正义的独特表达,这种通过异类身份获得行动自由的叙事策略,恰是作者突破现实桎梏的文学投射。

性别越界的叙事张力 白话文版本在重塑侠女形象时,刻意强化了性别角色的流动性。《侠女》中女主角与顾生的情感纠葛,本质上是对传统"才子佳人"模式的解构,当顾生试图以传统婚约束缚侠女时,得到的却是"我非求偶者"的冷峻回应,这种拒绝被纳入婚姻制度的态度,在封建语境中堪称惊世骇俗,而侠女最终诞下子嗣却不居其功的行为,更暗示着对母职神圣性的祛魅。

在《颜氏》篇中,性别倒置达到极致,女扮男装的颜氏不仅考取功名,更在官场展现治世之才,这种叙事安排打破了"女子无才便是德"的封建教条,值得注意的是,白话文改编者在处理这类情节时,往往通过增加心理描写强化人物的主体意识,如颜氏在功成名就后选择退隐时的独白:"非不能也,实不愿也",这种清醒的自我认知,远超前现代女性主义思潮数百年。

超自然外衣下的人性本真 侠女形象的超自然属性,实则是人性本质的文学化呈现。《聂小倩》中女鬼的救赎之路,恰是人性善念战胜邪恶的隐喻,白话文版本通过细腻的环境描写,将兰若寺的阴森与人性的温暖形成强烈对照,当小倩放弃害人之术,选择与宁采臣共同对抗妖魔时,其形象完成了从"被凝视的客体"到"行动主体"的蜕变。

《辛十四娘》中的狐仙修行者,则展现了另一种生命形态的成长轨迹,她为求正道甘愿承受雷劫的壮举,不仅是对修仙传说的重述,更暗含着对女性追求自我完善的礼赞,改编者在此处增加的渡劫场景描写——"电光如练,映得她面色如雪,眼中却燃着不灭的火",将形而上的修行具象化为可视的精神图腾。

文化符码的现代性解读 从现代视角重新审视这些侠女形象,可以发现诸多超越时代的文化符码,她们普遍具有强烈的空间流动性,无论是《侠女》中神秘莫测的居所变换,还是《小谢》中女鬼对书院空间的突破,都暗示着对"大门不出二门不迈"性别规训的抵抗,这种空间叙事策略,与当代女性争取公共领域话语权的诉求形成跨越时空的呼应。

侠女们多持有独特的价值评判体系。《商三官》中为父报仇的少女,其行动逻辑完全独立于官方司法系统,这种"私力救济"的选择,既是对封建法制的质疑,也彰显了个体正义观的觉醒,白话文改编者通过增加衙门腐败的细节描写,强化了这种批判意识的现实指向性。

教育维度的启示价值 从教育视角观之,《聊斋志异》白话文中的侠女形象具有多重启示意义,其一,她们打破了传统文学中女性作为被拯救者的固定角色,展现出主动解决问题的能力,如《张鸿渐》中的施舜华,在救助落难书生时展现的智谋与胆识,堪称危机处理的经典案例,这种叙事模式对培养青少年的独立人格具有示范作用。

其二,这些形象蕴含着丰富的生命教育素材。《公孙九娘》中人鬼殊途的爱情悲剧,深刻揭示了理想与现实的永恒矛盾,改编者通过强化九娘"不求永生,但求无愧"的临终独白,将故事升华为对生命价值的哲学思考,这种处理方式为生死教育提供了绝佳的文学范本。

跨文化视域下的比较研究 将《聊斋》侠女置于世界文学谱系中考察,可见其独特的美学价值,与西方哥特文学中的女性形象相比,中国侠女少有病态式的疯狂,更多展现出克制的智慧,如《梅女》中冤魂复仇的桥段,没有流于血腥暴力,而是通过因果报应的精巧设计实现正义,这种"以智取胜"的东方智慧,构成了有别于西方复仇美学的独特范式。

相较于日本怪谈中的女性怨灵,聊斋侠女往往保持着人性的温度。《连锁》篇中女鬼与杨生的诗词唱和,将恐怖元素转化为文人雅趣,这种将超自然存在人性化的处理方式,体现了中国志怪文学特有的中和之美。

《聊斋志异》白话文中的侠女形象群像,犹如一面多棱镜,折射出中国传统文化中潜藏的女性力量,这些游走在现实与幻想之间的女性角色,既承袭了司马迁"侠以武犯禁"的精神传统,又开创了具有性别意识的叙事新范式,在当今社会性别观念剧烈变革的语境下,重读这些穿越时空的侠女故事,不仅能让我们领略古典文学的艺术魅力,更能为现代性别平等教育提供珍贵的历史参照,这些在文言与白话间流转的女性身影,最终超越了文本的界限,成为叩击时代精神的文化密码。