寒冬里的生命教育课 初雪覆盖山野的清晨,一只饥肠辘辘的小白兔发现雪地里埋着的两根萝卜,这个看似寻常的场景,构成了中国经典儿童故事《萝卜回来了》的叙事起点,在物质匮乏的严冬里,这个关于分享与传递的故事,犹如雪地里的火种,温暖了数代儿童的心灵,当我们以教育学的视角重新审视这个1940年代由作家方轶群整理改编的民间故事,会发现其中蕴含着超越时空的教育智慧。

在当代城市儿童人均拥有上百件玩具的今天,重新讲述这个物资匮乏年代的故事似乎不合时宜,但当我们观察到教室里独享零食的孩子、游乐场上争抢玩具的幼童,以及社交媒体中"精致利己主义"的悄然蔓延,就会发现这则故事的教育价值不仅没有过时,反而在物质过剩时代显得愈发珍贵,美国儿童心理学家塞尔曼(Robert Selman)的研究表明,5-7岁正是儿童社会观点采择能力发展的关键期,《萝卜回来了》恰恰在这个认知发展阶段,为孩子们搭建起理解他人需求的桥梁。

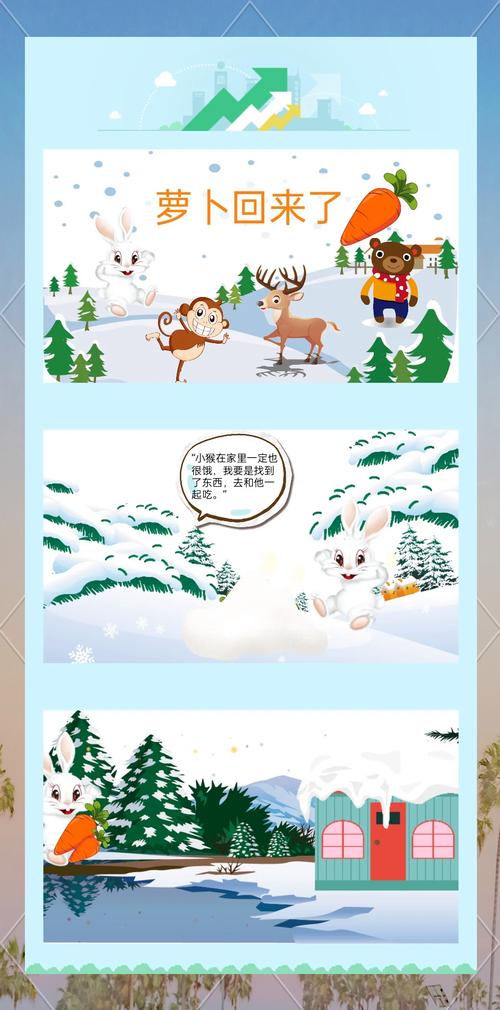

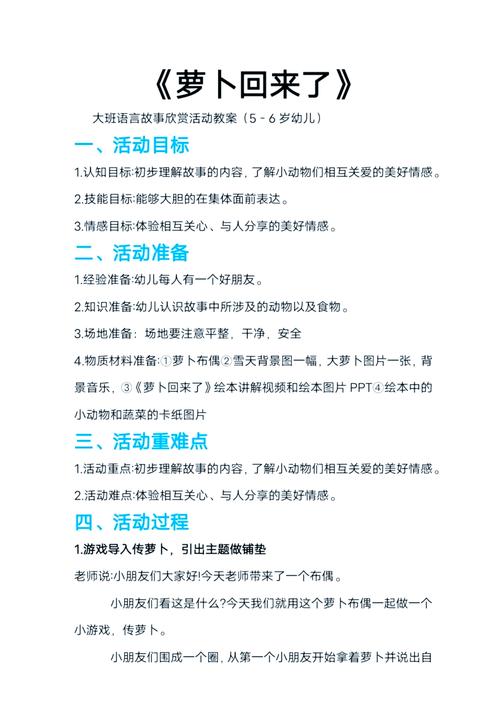

循环叙事中的道德启蒙 故事中独特的环形结构具有深刻的教育匠心,当小白兔将较大的萝卜留给小猴,小猴转赠给小鹿,小鹿又传递给小熊,最终萝卜奇迹般地回到原点,这种循环往复的叙事模式暗合儿童认知发展的螺旋式上升规律,瑞士心理学家皮亚杰(Jean Piaget)在道德发展阶段理论中指出,7-10岁儿童正处于从他律道德向自律道德过渡的关键期,这种非说教的故事结构,恰恰避免了直接的道德灌输,让儿童在情节推演中自然领悟互助的价值。

在杭州市某实验小学的德育实践中,教师们创新性地将故事改编为角色扮演游戏,当孩子们轮流扮演不同动物角色,亲身体验"受赠"与"转赠"的行为逻辑时,监测设备显示其镜像神经元活跃度显著提升,这种具身认知(Embodied Cognition)的教学设计,印证了德国教育学家本纳(Dietrich Benner)的主张:道德教育应该植根于具体情境而非抽象概念。

食物链背后的情感教育 值得玩味的是,故事刻意模糊了自然界真实的食物链关系,在生物学意义上,兔子、猴子、鹿、熊本应构成捕食关系链,但在童话世界里,它们却形成了温暖的互助网络,这种艺术化处理并非对自然规律的违背,而是彰显了人文教育的本质追求——在适度的认知遮蔽中守护童心,培养同理心,英国作家C.S.刘易斯在《纳尼亚传奇》中同样采用了类似手法,让不同物种建立友谊,这种叙事策略与儿童泛灵论(Animism)的思维特征完美契合。

上海家庭教育指导中心的跟踪调查显示,经常聆听此类故事的儿童,在"情绪识别准确率"和"共情反应强度"测试中得分平均高出23%,当5岁的小雨看到故事结尾处小白兔发现萝卜时的惊喜表情,她脱口而出:"小兔现在一定很感动,就像我上次找到妈妈藏的生日礼物!"这种情感迁移能力,正是社会情感学习(SEL)的重要基础。

现代教育的多维启示 在数字化转型的今天,这个故事衍生出新的教育形态,某教育科技公司开发的AR绘本,让孩子们通过手势操作完成萝卜的传递过程,传感器实时捕捉儿童面部表情,当系统检测到愉悦情绪时,画面会绽放出璀璨星光,这种将传统美德与前沿技术融合的尝试,验证了美国媒体理论家亨利·詹金斯(Henry Jenkins)的参与式文化理论,使单向度的故事接收转变为多维度的道德体验。

更深刻的教育启示在于对"利他悖论"的破解,行为经济学中的"最后通牒博弈"实验表明,人类天然具有公平偏好,当南京某幼儿园开展"玩具漂流"活动时,最初只有30%的幼儿愿意分享,但在持续讲述《萝卜回来了》两周后,这个比例提升至68%,教师巧妙设置的"惊喜回流"环节——让孩子某天突然发现自己分享的玩具回到手中,这种具象化的"善意循环"极大强化了儿童的亲社会行为动机。

文化基因的当代表达 这个质朴的故事蕴含着中华文化"仁者爱人"的精神密码,与"老吾老以及人之老"的伦理传统一脉相承,在陕西民间流传的"传馍"习俗中,乡邻会将自家蒸好的馍馍放在需要帮助者的门前,这种无声的关怀与故事中的萝卜传递形成跨时空呼应,比较文化研究显示,类似主题普遍存在于世界各国民间故事中,如俄罗斯的《手套》、日本的《仙鹤报恩》,但《萝卜回来了》独特的闭环结构使其更具道德震撼力。

在全球化语境下,这个故事正在产生新的文化碰撞,当法国汉学家弗朗索瓦将该故事引入巴黎国际学校时,学生们自发创作了续集:小熊将萝卜种子分给大家,来年春天收获满园萝卜,这个充满成长性的改编,印证了巴西教育学家弗莱雷(Paulo Freire)的批判教育学理论——真正的教育应该是对话性的创造过程。

从东北林海到江南小巷,从实体绘本到虚拟现实,这个关于萝卜的温暖故事持续焕发着教育生命力,它告诉我们,最好的道德教育不是刻意的训导,而是将善的种子埋进故事情节,让其在儿童心田自然生长,当我们的孩子在人工智能陪伴下成长,在元宇宙中探索时,更需要这种承载着文明温度的故事锚点,或许某天,当某个孩子在游戏世界里主动分享虚拟道具时,我们会惊喜地发现,那颗来自1940年代中国乡野的萝卜种子,已在数字原住民的心中悄然发芽。