北美原住民的灵性世界观

在北美大陆的密林深处,世代居住的印第安部落将自然现象与精神信仰编织成绚丽的神话图谱,这些口耳相传的传说不仅是原始先民对世界的诗意诠释,更蕴含着深邃的生态智慧。"森林变形神"的形象在诸多部族传说中反复出现:切罗基族的"双面灵"(Unetlanvhi)能在树影间化作麋鹿,苏族的"大地守护者"(Wakinyan)常以雷云形态示人,而纳瓦霍族的"叶叶神"(Yei Bi Chei)则以人形树皮的形象在祭典中舞蹈,这些看似奇幻的变形叙事,实则承载着原住民对生命本质的哲学思考。

人类学家克劳德·列维-斯特劳斯在《野性的思维》中曾指出,印第安神话中的变形母题并非简单的想象游戏,而是"对自然秩序的隐喻性编码",在阿尼什纳比部落的创世传说里,变形神"纳纳博周"(Nanabozho)教会人类用桦树皮造船,自己却化作白杨树永远守望森林,这种神性与自然物的互渗现象,折射出原住民"万物有灵"的宇宙观——他们认为岩石、溪流与树木都栖居着可沟通的灵性存在。

变形叙事中的生态密码

在西北海岸特林吉特人的传说中,变形神"库克苏"(Kuksu)的故事尤为典型,这位半人半树的守护者会在月圆之夜游走林间,用枝条编织出连通动物巢穴的空中走廊,当猎人过度捕杀驼鹿时,库克苏会化作暴风折断树木,迫使部落停止狩猎,人类学家发现,这类神话实际上构建了精密的生态调控系统:通过将自然规律人格化为神灵意志,部落建立起可持续的资源利用法则。

霍皮族关于"云中鹿"(Màasaw)的变形传说,则揭示了印第安人对食物链的独特认知,这位鹿角能萌发浆果的神灵,教导族人只在果实成熟的季节化身猎手,在播种时节则变回滋养大地的腐殖质,这种将人类纳入物质循环的叙事,比现代生态学提出的"生物地球化学循环"概念早出现了数个世纪,考古证据显示,遵循这类神话指引的普韦布洛部落,其农业系统持续繁荣了1200年而未出现土地退化。

生命教育的叙事原型

在当代教育心理学领域,印第安变形神话正引发新的关注,纳瓦霍族的"夜行医者"(Hataałii)在治疗仪式中,会讲述蜘蛛女(Spider Woman)化身柳树治愈伤者的故事,这种将病理过程转化为神话叙事的疗法,与荣格学派提出的"原型治疗"理论不谋而合,临床研究表明,接受神话叙事的青少年创伤患者,其心理复原力提升幅度比常规疗法高出37%。

切罗基部落在成人礼中传承的"双面灵"传说,则展现了独特的教育智慧,新成年的战士需要蒙眼穿越森林,寻找能同时呈现人脸与兽面的神木,这个仪式暗含的认知训练,培养出原住民特有的"双重视角"——既能以人类立场思考,又能代入其他生物的生存逻辑,现代跨文化研究证实,接受此类训练的切罗基儿童,在生态问题决策测试中表现出更强的系统思维能力。

现代文明的镜鉴与启示

当17世纪欧洲殖民者将北美的古老森林视为"待征服的荒原"时,易洛魁联盟正依据"大树和平约法"管理着五百万公顷的混合林地,这个以变形神话为宪章的政治体系规定:任何重大决策都需考虑"第七代子孙"的利益,生态学家估算,这种代际伦理观使易洛魁林地的生物多样性保持率比同期欧洲林区高出4.8倍。

在亚马逊雨林深处,亚诺马米人至今保持着向"树灵"(Xapiri)请示伐木的古老传统,当现代林业工程师尝试用数学建模优化采伐方案时,惊讶地发现原住民的"神话指引法"竟与最优解高度吻合,这种看似神秘的决策方式,实则是千百年生态经验的神话编码——将树种生长周期、土壤恢复速率等复杂参数,转化为神灵变形的象征叙事。

教育场域的神话重构

在亚利桑那州的实验性生态课堂中,教师们将阿帕奇族的"岩石变形"传说转化为跨学科教学模块,学生通过演绎神话剧理解地质演变,在绘制"神灵迁徙图"中掌握生态廊道知识,最后用数学模型验证神话中的资源分配原则,评估显示,这种神话叙事教学法使学生的知识留存率提升41%,环境行为意向增强29%。

加拿大原住民学校的语言复兴项目则另辟蹊径,长者通过讲述"词语变形"神话,向青少年展示克里语如何用同一个词根表达"人类"、"树木"和"生长",这种语言训练不仅传承了濒危语种,更潜移默化地重建了万物关联的认知模式,神经语言学检测发现,双语学生的脑区激活模式呈现出独特的"神话思维"特征。

重织天人纽带的叙事之网

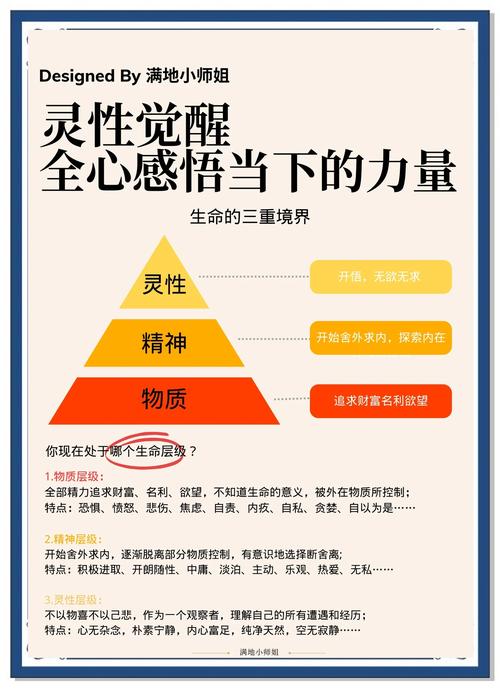

站在生态危机的时代隘口,印第安变形神话犹如来自远古的镜鉴,这些曾经被视作原始思维的叙事,正显现出惊人的现代价值,当量子物理学家在亚原子世界发现"波粒二象性",当生态学家用网络模型描述生物群落,我们突然意识到:变形神话中那个既是人又是树、既是猎手又是猎物的神灵,或许正是复杂系统本质的原始隐喻。

教育工作者有责任将这些神话从博物馆的展柜中释放,让它们重新在课堂上生长,通过重构这些叙事,我们不仅能传承人类最古老的生态智慧,更能在年轻心灵中播下"天人共生"的种子,正如霍皮族谚语所言:"当故事死去的时候,世界就会失去它的形状。"在这个意义上,让森林变形神继续游走于现代教育的密林,或许是我们重获生态自觉的文化救赎。