历史定位的重新审视

在北宋词坛的璀璨星河中,柳永(约984年-1053年)始终是个充满争议的坐标,这位原名三变、字景庄的福建崇安人,以"奉旨填词柳三变"的自我解嘲,在千年文坛投射出独特的文化光影,当我们剥离"浪子词人"的固化标签,透过《乐章集》的213首词作,会发现一个更立体的柳永形象:他既是儒家仕途的失意者,又是市井文化的代言人;既是传统雅文学的叛逆者,又是市民文学的奠基人,这种矛盾性恰恰折射出北宋社会转型期的文化裂变。

柳永的科举之路充满戏剧性,大中祥符元年(1008年)首次应试落第后,他写下著名的《鹤冲天·黄金榜上》,"忍把浮名,换了浅斟低唱"的宣言成为其人生转折点,仁宗皇帝"且去填词"的御批,表面看是文人的仕途悲剧,实则成就了文学史的重要转向,这种个人命运与时代需求的错位,使得柳永得以深入市井,成为勾栏瓦舍的常客,据《东京梦华录》记载,当时的汴京新声竞起,"凡有井水处,即能歌柳词",印证了其作品的广泛传播。

市井文化的文学造影

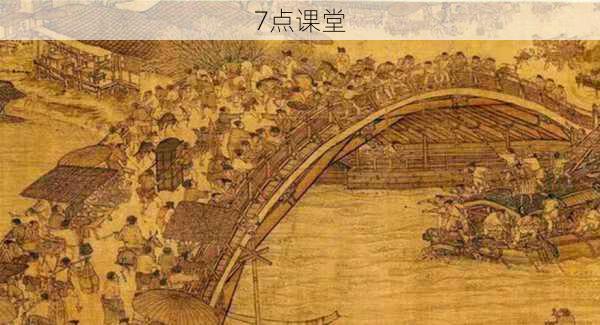

柳永笔下的都市画卷具有开创性价值。《望海潮·东南形胜》以全景视角描绘杭州:"市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢",这种对商业繁荣的直接书写,突破了传统诗词的田园意象。《迎新春·嶰管变青律》中"庆嘉节、当三五,列华灯、千门万户"的热闹场景,活现了北宋元宵节的市井狂欢,更值得关注的是他对市井人物的细致刻画:从"巧笑盈盈"的歌妓到"竞系金钱"的游女,从"才过笄年"的少女到"执手相看泪眼"的恋人,构成生动的市民群像。

在艺术形式上,柳永创造性地发展了慢词体制,他突破小令的篇幅限制,《戚氏·晚秋天》长达212字,为宋词中最长调式,这种结构革新不仅拓宽了词的叙事空间,更适应了市井说唱艺术的需求,其"屯田家法"的音律探索,使词作兼具文学性与音乐性,如《雨霖铃·寒蝉凄切》中"骤雨初歇"的仄声收尾,模拟了哽咽之声,达到声情并茂的艺术效果。

精神世界的矛盾张力

柳永的叛逆形象需要重新解读,表面看,"烟花巷陌,依约丹青屏障"(《玉蝴蝶·望处雨收云断》)的放浪形骸,似乎是对儒家伦理的彻底背离,但细究其词,始终存在难以调和的矛盾:既享受"未遂风云便,争不恣狂荡"(《鹤冲天·黄金榜上》)的洒脱,又难掩"游宦成羁旅"(《安公子·远岸收残雨》)的失意,这种精神困境在《八声甘州·对潇潇暮雨洒江天》中尤为明显,"不忍登高临远"的徘徊,暴露了传统文人的心理底色。

对女性形象的塑造最能体现柳永的现代性,不同于以往文人将女性物化的倾向,他笔下的歌妓具有主体意识:"系我一生心,负你千行泪"(《忆帝京·薄衾小枕凉天气》)的平等视角,"衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴"(《蝶恋花·伫倚危楼风细细》)的情感深度,都超越了传统的艳情描写,这种对市井女子的真情书写,暗合了市民阶层的情感诉求。

历史影响的重新评估

柳永现象的文化意义远超文学范畴,他的创作标志着文化权力从庙堂向市井的转移,士大夫文学与市民文学开始分流,苏轼"唐人高处,不过如此"的评价,看似褒奖实则暴露了文人集团的焦虑,而王灼《碧鸡漫志》"浅近卑俗"的批评,恰恰印证了柳词对雅文学秩序的冲击,这种文化权力的博弈,在元曲兴起时重现,可见柳永的开创性。

在现代视角下,柳永的价值需要重新发现,他不仅是宋词革新的先驱,更是市民文化的先知,其作品中呈现的城市空间、商业伦理、女性意识等现代性元素,为研究北宋社会转型提供了鲜活样本,当我们站在文化多元的今天回望,柳永的"俗"恰恰构成了对"雅"的必要补充,他的存在证明了中国文学的丰富性源自不同文化形态的共生。

这位"白衣卿相"最终在润州(今镇江)的僧舍走完人生旅程,但他在文学史上激起的涟漪从未消散,从关汉卿笔下的风尘女子到冯梦龙整理的市井话本,从现代流行歌词的叙事方式到网络文学的市民趣味,都能看见柳永的文化基因,当我们讨论"柳永是个什么样的人"时,本质上是在追问:文学该如何安放那些游走在主流边缘的天才?历史给出的答案是:真正伟大的作品,终将在时光长河中完成对偏见的超越。