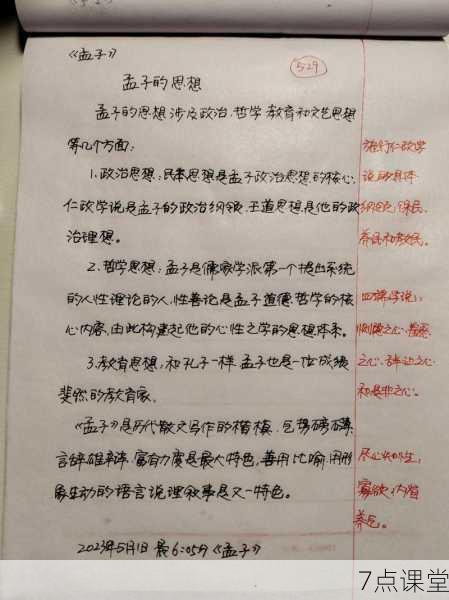

在齐鲁大地的稷下学宫,一位身着布衣的智者正与学生探讨人性本质,两千三百年后,这位被尊称为"亚圣"的孟轲,其教育思想仍在现代课堂产生回响,当我们在教育现场遭遇"空心化"危机,面对学生日渐严重的价值迷茫,重读《孟子》七篇,那些穿透时空的智慧箴言,恰似暗夜明灯,为当代教育指明回归本质的路径。

"恻隐之心"与德育本源的重建 "今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心",这段关于人性本善的著名论述,揭示了道德教育的原始起点,在深圳某重点中学的心理咨询室,面对欺凌同学却毫无愧色的学生,德育主任引述孟子之言:"非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。"直指道德行为的纯粹性,现代神经科学研究证实,人类大脑的镜像神经元系统,正是这种天然共情能力的生理基础,当我们过度依赖量化考核的德育评价体系,是否正在背离这种本真的道德启蒙?

在杭州某实验小学的"护蛋行动"中,教师让每个学生守护生鸡蛋一周,通过具身化的情感体验,将孟子的"四端说"转化为生动的生命教育,这种回归情感本源的德育实践,远比空洞的说教更具穿透力,正如孟子所言:"仁义礼智根于心",当代德育的困境,或许正在于过分强调外在规范,而忽视了内在良知的唤醒。

"天将大任"与逆境教育的当代转化 "天将降大任于斯人也"的经典论述,在当今教育语境中常被简化为成功学注脚,但深究其义,实则蕴含着完整的逆境教育哲学,在湖南某乡村中学,校长将这段名言镌刻于教学楼主墙,却引发家长质疑:"现代社会还需要'饿其体肤'的教育吗?"这种争议恰恰暴露了我们对挫折教育的认知偏差。

孟子所言"困于心,衡于虑,而后作",与现代心理学中的"适度压力理论"不谋而合,上海某国际学校设计的"荒野生存课程",不是简单的吃苦训练,而是通过模拟困境激发学生的"动心忍性",当学生在团队协作中克服物资匮乏的挑战,正是对"曾益其所不能"的生动诠释,这种教育智慧,既非溺爱式的过度保护,也非残酷的斯巴达式训练,而是寻找生命韧性的黄金分割点。

"得天下英才"与教育本质的再思考 "得天下英才而教育之"三乐也,常被误读为精英教育的理论依据,但在孟子语境中,"英才"并非天资禀赋的代名词,考察战国时代的教育实践,稷下学宫"有教无类"的办学理念,恰与孔子"有教无类"的思想一脉相承,今天在浙江某民工子弟学校,教师用"人人皆可为尧舜"激励学生,这种平民化的英才观,打破了固化的人才评价体系。

孟子强调"学问之道无他,求其放心而已矣",这对纠正当前教育的功利化倾向具有警示意义,北京某重点高中开展的"经典浸润计划",不设考核指标,仅通过晨读暮省的方式让学生体悟"浩然之气",这种去功利化的教育尝试,反而激发了学生更深层的求知欲,当教育回归"求放心"的本质,所谓的"英才"自然会在各自领域绽放异彩。

"守望相助"与学习共同体的构建 "出入相友,守望相助"描绘的不仅是理想社会图景,更是学习共同体的原始模型,在慕课技术席卷全球的今天,某在线教育平台却刻意保留"孟子书院"的虚拟社区功能,让天南海北的学习者能"与古人友",这种设计暗合孟子"尚友"之说,证明技术时代的教育更需要情感联结。

广州某中学推行的"师徒制2.0",借鉴"孟母三迁"的教化智慧,通过混龄学习小组实现"教育的互相照亮",高年级学生指导新生时,既巩固自身学识,更培养"老吾老以及人之老"的责任意识,这种共同体建设,超越了单纯的知识传授,指向完整人格的培育。

在人工智能冲击教育形态的今天,重读孟子绝非复古怀旧,从"恻隐之心"的情感教育到"终身慕父母"的生命教育,从"掘井及泉"的深度学习到"反求诸己"的自我教育,这些穿越千年的教育智慧,恰似不竭的思想源泉,当教育工作者在技术狂潮中迷失方向时,不妨驻足聆听这位古代智者的箴言:真正的教育之道,始终在"尽心知性"与"存心养性"的辩证统一之中。