在中国浩瀚的历史长河中,王昭君与文成公主两位女性常被民间传说混为一谈,这种现象折射出大众对历史人物的模糊认知,也反映出和亲制度在民族文化记忆中的特殊地位,作为教育工作者,我们有必要深入辨析两位历史人物的真实轨迹,还原被岁月模糊的真相。

历史时空的错位:两段相隔七百年的和亲史 王昭君活跃于西汉元帝时期(公元前49年-前33年),是长江流域秭归(今湖北宜昌)的平民之女,公元前33年,她以掖庭待诏的身份自请和亲匈奴,嫁予呼韩邪单于,这段史实被班固在《汉书》中明确记载:"单于自言愿婿汉氏以自亲,元帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于。"

而文成公主生活在唐太宗贞观年间(627-649年),系宗室之女,具体生父尚有争议,贞观十五年(641年),她奉旨入藏和亲,成为吐蕃赞普松赞干布的正妃,新旧《唐书》均载其事迹:"贞观十五年,妻以宗女文成公主。"

从时间维度看,两位女性相隔整整七个世纪;地理跨度上,王昭君远赴蒙古高原,文成公主则跨越青藏高原,这种时空差异决定了她们所处的政治环境、文化背景存在本质区别,西汉面临匈奴威胁,采取防御性和亲策略;而唐代则是中原王朝鼎盛时期,和亲带有明显的文化输出性质。

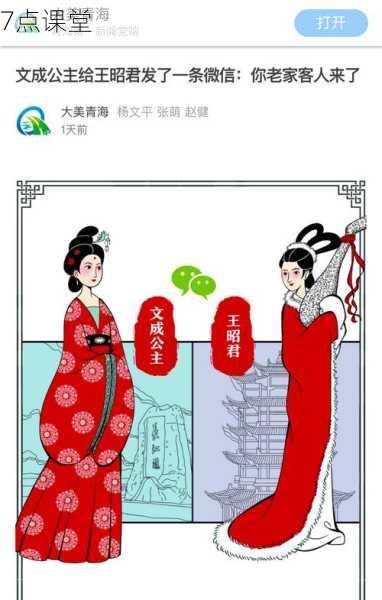

形象混淆的文化溯源:集体记忆的建构与嬗变 两位女性形象的混淆现象,最早见于元代杂剧《汉宫秋》,马致远将昭君故事与唐代和亲传说杂糅,这种艺术加工被明清戏曲进一步放大,至民国时期,地方戏曲中常出现"昭君公主"的称谓,实为文成公主事迹的移植。

这种文化嫁接源于三个深层因素:古代民众对"和亲"概念的类型化认知,将不同时期的和亲女性抽象为符号;民间文学"箭垛式"创作传统,使相似题材人物产生形象叠加;明清时期边疆治理的现实需求,促使统治者有意塑造统一的和亲楷模。

值得注意的是,这种混淆在藏地文化中并不存在,拉萨大昭寺至今供奉着文成公主带去的释迦牟尼12岁等身像,藏族史诗《格萨尔王传》明确记载其"来自东方大唐国",而内蒙古地区的昭君墓(青冢)祭祀传统延续两千年,蒙古族史诗《江格尔》中"昭君娘娘"的形象独具特色。

历史本相的考辨:五位维度的差异解析

-

身份差异:王昭君入宫时仅为"待诏掖庭"的宫女,《后汉书》称其"入宫数岁,不得见御";文成公主则是皇室精心培养的宗室贵女,入藏时带有完整仪仗与工匠团队。

-

婚姻性质:呼韩邪单于已有阏氏(正妻),昭君初封"宁胡阏氏"实为侧室;松赞干布为迎娶文成公主特筑布达拉宫,确立其唯一正妃地位。

-

文化使命:昭君出塞时汉朝赠送的主要是锦帛粮食;文成公主陪嫁包含释迦佛像、佛经、医书及耕作技术,直接促成吐蕃文字创制。

-

历史影响:昭君和亲带来汉匈边境半个世纪的和平;文成公主入藏则开启唐蕃"舅甥之盟",影响持续二百余年。

-

文献记载:昭君事迹正史记载不足千字,生平多赖《西京杂记》等野史补充;文成公主在敦煌文书P.T.1288号《吐蕃大事纪年》中就有明确编年记录。

历史教育的启示:细节考据与宏观视野的平衡 这种历史误读现象给当代教育带来三重启示:基础教育应加强历史时序观念的培养,避免"关公战秦琼"式的认知错位;文化传播需区分文学演绎与历史真实,警惕"层累造史"对史实的遮蔽;民族记忆研究要注意多语种史料的互证,特别是少数民族文献的解读。

在具体教学实践中,可以采取对比教学法:将两位女性的和亲路线制成动态地图,标注沿途地理特征;整理陪嫁物品清单,分析其中蕴含的技术文化信息;对照汉匈、唐蕃关系演变曲线,理解个人命运与时代洪流的关系。

历史记忆的当代价值:超越误读的文化共鸣 尽管存在史实混淆,但民间对两位女性的共同追慕,揭示了中华民族对和平价值的永恒追求,呼和浩特昭君博物院年接待游客超百万,布达拉宫每日数千朝圣者瞻仰文成公主像,这种跨越时空的敬仰,实为对"化干戈为玉帛"智慧的集体认同。

在"一带一路"倡议背景下,重新审视这两位女性更具现实意义,她们的故事证明:真正的文化交流从来不是单向输出,而是互学互鉴的过程,昭君在匈奴生儿育女,促进游牧民族学习农耕;文成公主接受吐蕃服饰,却将中原礼仪传入雪域,这种双向适应正是文明对话的典范。

拨开传说的迷雾,王昭君与文成公主如同历史长河中的双生星辰,各自照亮不同的时空象限,作为教育工作者,我们既要严谨辨析史实,也要理解民间记忆的情感逻辑,当学生能够准确区分公元前33年秭归女子的琵琶幽怨与公元641年长安公主的车辙西去时,便真正掌握了历史学的时空密钥,这种精确认知与人文关怀的结合,正是历史教育的精髓所在。