引言:一张纸如何改变人类文明?

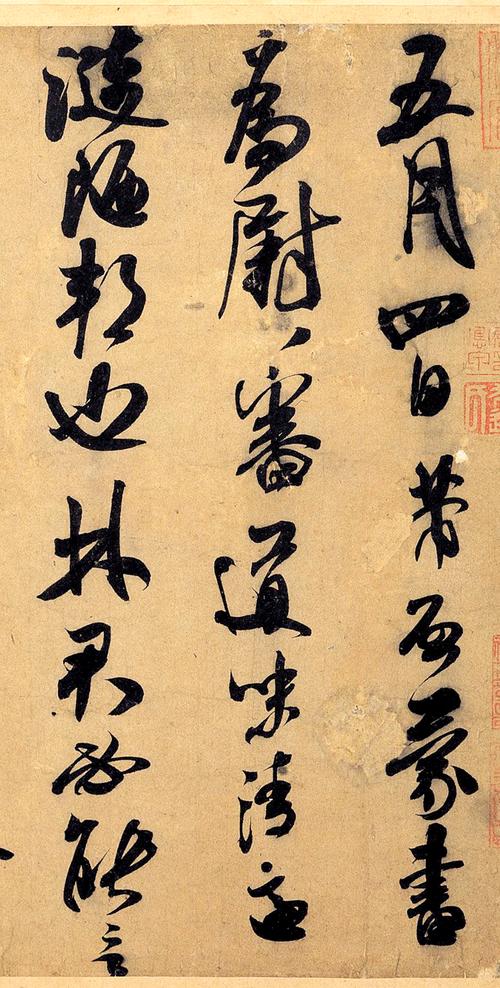

公元105年,东汉宫廷内一位名叫蔡伦的宦官,向汉和帝献上了一种全新的书写材料——纸,这一看似普通的发明,却悄然拉开了人类文明史的新篇章,从龟甲兽骨到竹简缣帛,再到纸张的普及,书写载体的每一次革新都深刻影响着知识的传播方式,蔡伦改良的造纸术,不仅让中华文明得以更高效地积累智慧,更通过丝绸之路将这种技术传向世界,成为推动全球文化发展的重要引擎,两千年后的今天,当我们回望这段历史,蔡伦的故事依然闪烁着跨越时空的教育价值。

东汉文化需求:造纸术诞生的历史土壤

东汉初年,随着儒家经典的复兴和太学规模的扩大,知识阶层对书写材料的需求急剧增长,当时主流的竹简笨重异常,《汉书·刑法志》记载的"文书盈于几阁,典者不能遍睹"正是这一困境的写照,一部《史记》需用竹简两万余片,运输时需车载马驮;而轻薄的缣帛虽便于书写,但价格昂贵,"帛书一尺值百钱",普通学子根本无法负担。

这种矛盾在宫廷内部尤为突出,作为尚方令的蔡伦,日常需处理海量文书,深切体会到传统材料的局限,据《后汉书》记载,他注意到工匠们在漂洗蚕丝时残留的絮状物晾干后形成薄片,这触发了他的思考:能否利用更廉价的原料制作类似材料?东汉手工业的发展为技术创新提供了可能,树皮、麻头、破布等废弃纤维材料的再利用理念逐渐成型。

从匠人到发明家:蔡伦的创新方法论

蔡伦的突破性在于将经验性技术转化为系统性工艺,他组织工匠团队进行数百次实验,最终确立"挫、捣、抄、烘"四大核心工序:先将原料切碎沤泡(挫),再用石臼捣成浆状(捣),以竹帘均匀抄起纤维(抄),最后贴墙烘干(烘),这种标准化流程使造纸从偶然的发现变为可复制的技术。

特别值得关注的是蔡伦的"废物利用"思维,他选择麻头、树皮、破渔网等常见废弃物作为原料,既降低成本又解决材料供应问题,这种资源循环理念,在当代可持续教育中仍具借鉴意义,据宋代《文房四谱》考证,蔡伦纸的成本仅为缣帛的1/20,真正实现了"飞入寻常百姓家"。

造纸术的全球涟漪:文明传播的几何级加速

当阿拉伯商人在怛罗斯战役(751年)中俘获唐朝造纸工匠后,撒马尔罕迅速成为中亚造纸中心,12世纪,造纸术经西班牙传入欧洲,彻底改变了西方的知识生态,在纸张普及前,欧洲制作一本《圣经》需要300张羊皮,价格相当于一座葡萄园;而纸张的出现使书籍成本下降为原来的1/30,直接推动了文艺复兴和宗教改革。

这种技术传播带来惊人的文明共振:巴格达智慧宫用纸卷保存古希腊文献,佛罗伦萨的工坊用中国技法生产水印纸,朝鲜半岛发展出独特的楮纸工艺,正如李约瑟在《中国科学技术史》中所言:"没有造纸术,活字印刷将失去物质基础,启蒙运动可能延迟数个世纪。"

蔡伦精神的现代教育启示

-

实践智慧:从"格物致知"到项目式学习

蔡伦的发明过程完美诠释了"知行合一",他并非闭门造车的理论家,而是深入作坊与工匠共同实践,这种模式对应着现代教育倡导的PBL(Project-Based Learning)项目制学习,强调在真实情境中解决问题,某中学开展的"古法造纸工作坊",让学生亲历从收集树皮到成纸的全过程,正是这种教育理念的生动实践。 -

跨学科思维:打破知识疆界的创新密码

造纸术的改良涉及植物学(纤维提取)、化学(沤制脱胶)、机械工程(捣浆工具)等多学科知识,蔡伦身为宦官却精通多种技艺,这种跨界能力在STEAM教育中尤为重要,美国麻省理工学院开设的"传统工艺与现代科技"课程,就要求学生用科学原理解读古代技术,培养复合型思维。 -

失败价值论:从"千淘万漉"到成长型思维

史料记载蔡伦"屡败屡试,九年乃成",这种面对挫折的态度正是当代教育亟需的品质,芬兰教育系统专门设立"失败周",鼓励学生分享失败经历,正如蔡伦的树皮配比试验,每一次"不成功"都是通向突破的阶梯。

文明传承者的永恒使命

在河南南阳的蔡伦纪念馆里,陈列着复原的汉代造纸工具,那些粗粝的石臼、斑驳的抄纸帘,无声诉说着一个创新者的执着,当我们用触摸屏阅读电子书时,不应忘记所有信息载体都源自那个将树皮变为纸张的创举。

当今教育者承担着与蔡伦相似的使命:既要传承文明火种,更需培养打破常规的勇气,某国际学校开展的"21世纪重大挑战"课题中,学生尝试用藻类制造生物降解纸,这种古今呼应的创新接力,正是对蔡伦精神的最佳致敬。

从甲骨文到云计算,人类始终在寻找更高效的知识承载方式,但无论技术如何演进,蔡伦故事揭示的本质始终未变:文明进步需要敢于突破桎梏的智慧,更需要将创新惠及大众的情怀,这或许就是两千年后,我们仍需重温这个东汉故事的根本原因。

当一张宣纸在画家笔下晕染丹青,当一本教材在学子手中轻轻翻动,蔡伦的智慧仍在参与着人类文明的每个进步时刻,这个故事提醒我们:真正的教育创新,永远始于对现实问题的深切关怀,成于脚踏实地的持续探索,最终在文明长河中激起永恒回响。