在中国思想史上,战国时期犹如星汉灿烂的夜空,诸子百家的智慧光芒交相辉映,孟轲以"亚圣"之名,将儒家思想推向新的高峰,当我们追溯这位思想巨匠的生平轨迹,不仅需要明确其身处战国中期的历史坐标,更要理解这个动荡时代如何孕育出影响后世两千年的政治伦理体系。

据《史记·孟子荀卿列传》记载,孟子(约公元前372年-公元前289年)诞生于邹国(今山东邹城),正值周威烈王二十三年,这个时间节点具有特殊历史意义:三家分晋获得周王室承认,标志着战国七雄格局正式形成,孟子成长的年代,正是各国变法图强的关键时期,吴起在楚国推行新政,商鞅在秦国实施变法,而齐国稷下学宫正逐渐成为学术中心。

在游历诸侯的三十余年间,孟子目睹的不仅是金戈铁马的征战场景,据《孟子》七篇记载,他先后到访梁、齐、宋、滕等国,与梁惠王"五十步笑百步"的对话,与齐宣王论"保民而王"的记载,都生动再现了当时知识分子的参政实践,值得注意的是,孟子选择在60岁后结束游说生涯,这与孔子"六十耳顺"的退隐形成微妙呼应,暗示着儒家学者对现实政治的深刻认知。

战国中期社会结构剧变催生了孟子的民本思想,铁器普及带来的农业革命使私田大量出现,新兴地主阶级崛起打破世卿世禄制度,孟子敏锐捕捉到这种变化,提出"民为贵,社稷次之,君为轻"的颠覆性观点,在井田制瓦解的背景下,他主张"制民恒产",强调"五亩之宅,树之以桑"的具体民生方案,这种将道德理想与经济基础相结合的思想路径,展现出超越时代的洞察力。

与孔子"克己复礼"的保守倾向不同,孟子学说充满进取精神,他创造性地发展"性善论",通过"孺子入井"的著名比喻,论证人性本善如同水之就下,这种哲学建构不仅为道德教化提供理论基础,更确立起"人皆可以为尧舜"的平等观念,在礼崩乐坏的时代,孟子为儒家伦理找到了内在的人性根基,这或许可以解释为何在出土的郭店楚简(约公元前300年)中,儒家典籍多与心性论述相关。

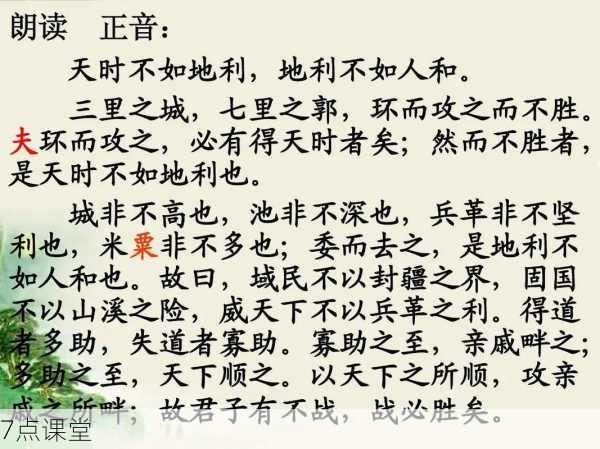

孟子的政治哲学具有鲜明的批判性特征,面对"庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩"的社会现实,他直言"此率兽而食人",这种道德勇气在近年出土的清华简《系年》中得到印证,战国中后期确实存在"庶民罢敝,道殣相望"的惨状,孟子将仁政提升到"得天下之道"的高度,主张"乐以天下,忧以天下",这种政治理想虽在当时被视为"迂远而阔于事情",却为后世士大夫确立了精神标杆。

在学术传承方面,孟子创造性地重构儒家道统,他自述"乃所愿,则学孔子也",通过"私淑"方式接续儒家正统,这种文化自觉在战国百家争鸣中尤为可贵,从近年出土的《鲁穆公问子思》等文献可知,思孟学派确实存在清晰的师承脉络,孟子对"杨朱、墨翟之言盈天下"的批判,实则是在哲学层面捍卫儒家价值,这种学派竞争客观上促进了思想的深化与发展。

从长时段历史视角观察,孟子思想经历着持续的再发现过程,汉武帝时期,董仲舒吸收孟子"春秋天子之事"说构建天人感应理论;唐宋古文运动中以韩愈为代表的学者重新发掘孟子心性学说;至朱熹将《孟子》列入"四书",完成理学体系建构,这些历史回响证明,孟子学说具有适应不同时代的解释张力。

当代考古发现为研究孟子时代提供新证据,湖北荆门郭店楚墓出土的《性自命出》等文献,证实战国中期确实存在丰富的心性论讨论;上海博物馆藏战国楚简《容成氏》记载的禅让传说,与孟子"天与贤则与贤"的政权转移理论形成互文,这些新材料提示我们,孟子思想既是特定历史条件的产物,也是轴心时代文明突破的组成部分。

站在文明传承的角度,孟子留给后世的精神遗产超越时空界限,他确立的"大丈夫"人格理想——"富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈",至今仍是知识分子的精神坐标;"老吾老以及人之老"的社会伦理,持续滋养着中华文化的道德根系,当现代人探讨民主政治与传统资源的关系时,孟子的"民贵君轻"说仍能提供本土化的思想参照。

回望战国的烽烟,孟子犹如暗夜中的持灯者,在那个"争地以战,杀人盈野"的时代,他坚持以仁心说仁政,用道德理想对抗现实暴力,这种思想家的勇气与智慧,使得中华文明在最动荡的岁月里仍能守护人性的光辉,当我们今天追问"孟子是哪个朝代"时,真正要寻找的,或许正是这种跨越时空的文明力量。