千年回响中的文化坐标 在青州古城西南隅,一座明代重修的楼阁静静矗立,斑驳的城墙砖石间,仿佛仍能听见九百年前那个暮春的吟咏:"春未老,风细柳斜斜,试上超然台上看,半壕春水一城花,烟雨暗千家。"苏轼在密州任上修建的超然台,不仅成为中国古代建筑史上的重要遗存,更在中华文化长河中筑起了一座精神丰碑,当我们以当代教育视角重读这首传世之作,会发现其中蕴含的处世智慧与生命哲学,恰似穿透时空的明灯,为现代教育困境提供着珍贵启示。

超然台的建造始末与精神密码 熙宁八年(1075年),苏轼任密州知州,这座北方小城"岁比不登,盗贼满野",民生凋敝,面对困境,苏轼并未消沉,而是以"修旧起废"的气魄,在城北废台基础上营建新台,其弟苏辙取《老子》"虽有荣观,燕处超然"之意命名,暗含对兄长处世态度的期许。

这座土木工程的营建过程本身便极具教育意义,苏轼在《超然台记》中详细记载:"伐安丘、高密之木,以修补破败",将工程视为民生工程而非政绩工程,他要求"不伤财,不害民",通过疏浚护城河获取建筑材料,这种因地制宜的智慧,展现着中国知识分子"经世致用"的实践品格,超然台的每一块砖石都浸透着苏轼"为官一任,造福一方"的实干精神。

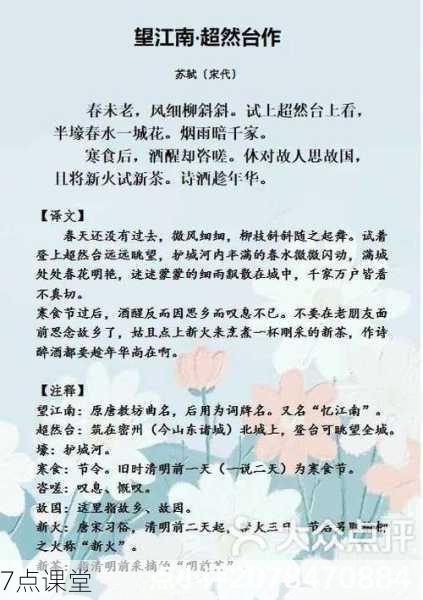

文本细读中的三重精神境界 《望江南·超然台作》上片写景,下片抒情,短短四十二字构建起立体的精神世界。"试上超然台上看"的"试"字,透露出诗人初登新台时的小心试探;"半壕春水一城花"的视觉构图,将微观与宏观巧妙融合;而"烟雨暗千家"的朦胧意境,既是眼前实景,更暗喻人生境遇的变幻莫测。

下阕由物及人,展现出生命的辩证智慧。"寒食后,酒醒却咨嗟"中的时间节点选择颇具匠心,寒食节作为祭祀追思的节日,与清明相连形成特殊的时间场域,诗人借酒消愁后的清醒时刻,反而更能直面人生根本问题。"休对故人思故国"的自我劝诫,不是消极逃避,而是主动选择的精神超越,诗酒趁年华"的豁达宣言,将中国文人"进则兼济天下,退则独善其身"的处世哲学推向新的高度。

三重矛盾中的生命张力 这首词的精妙之处在于展现了多重矛盾的辩证统一,仕与隐的纠结在"且将新火试新茶"中得到化解——以烹茶代酒,既延续文人雅趣,又暗含立足当下的生活智慧,苦与乐的转化在"酒醒却咨嗟"中完成升华,证明真正的超然不是回避痛苦,而是在体认痛苦后的精神超越。

最动人的是有限与永恒的辩证。"诗酒趁年华"看似倡导及时行乐,实则包含深刻的生命觉悟,苏轼将个体生命置于"千家烟雨"的宏大背景中,既承认人生如寄的短暂,又通过艺术创造实现永恒,这种"向死而生"的智慧,与海德格尔的哲学命题形成跨越时空的共鸣。

教育场域中的现代启示 在当代教育陷入功利主义泥淖的今天,苏轼的超然智慧具有特殊启示价值,面对"内卷化"的教育焦虑,"诗酒趁年华"提醒我们:教育不应只是知识竞技,更要培养感知生命美好的能力,当学生困在题海时,是否记得抬头看看"半壕春水一城花"的自然之美?

面对挫折教育的缺失,苏轼的处世哲学提供着精神范本,从乌台诗案到贬谪岭南,苏轼始终保持着"超然物外"的达观,这种逆境中的心理调适能力,恰是当代青少年亟需培养的核心素养,教育工作者不妨在课堂引入"新火试新茶"的意象,教导学生在困境中寻找新的可能性。

在生命教育层面,这首词给出了最好的注解,苏轼将个体生命置于历史长河的坐标系中,既珍惜当下"年华",又超越世俗得失,这种生命观对治愈当代青年的存在焦虑具有现实意义,当我们教会学生用"超然台上看"的视角观照人生,就能培养出既扎根现实又超越功利的健全人格。

文化基因的现代转化 苏轼的超然精神不是消极避世,而是历经沧桑后的通透,在密州任上,他一边修建超然台,一边推行"收养弃儿"的民生政策;写下"诗酒趁年华"的同年,他亲率军民扑灭蝗灾,这种"超然不离世"的智慧,为当代教育如何处理理想与现实的关系提供镜鉴。

将这种文化基因融入现代教育体系,需要创造性转化,可以开发"古典诗词中的心理调适"专题课程,用苏轼的案例解析情绪管理;在校园文化建设中,通过"超然文化节"等活动,让学生在实践中体会"张弛有道"的生活艺术;更重要的是,教育者自身要具备"烟雨暗千家"时的从容气度,用生命影响生命。

余韵:跨越千年的教育对话 站在超然台遗址,抚摸着明代重修的砖墙,忽然明白:真正的教育遗产不在建筑实体,而在代代相传的精神基因,当现代学子吟诵"诗酒趁年华"时,他们接续的不只是文学传统,更是中国文人"穷则独善其身,达则兼济天下"的精神血脉。

在这个技术理性主导的时代,苏轼用一首词为我们守护着精神的诗意栖居,他的超然不是遁世的借口,而是入世的智慧;他的诗酒不是颓废的象征,而是生命的礼赞,这种教育智慧启示我们:真正的素质教育,应该培养既能直面"烟雨暗千家"的现实困境,又能保持"试上超然台上看"的精神高度的现代公民,这或许就是古典诗词穿越千年,给予当代教育最珍贵的馈赠。