和亲之路:一段改写高原历史的壮举

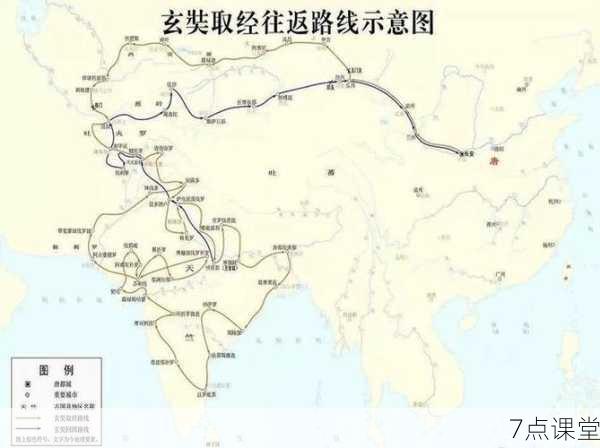

公元641年,一支由数百人组成的队伍从长安城出发,穿越陇右、青海,最终抵达吐蕃都城逻些(今拉萨),这场历时近两年的跋涉,不仅改写了青藏高原的政治格局,更在汉藏民族的文明交融史上刻下永恒印记,文成公主的进藏之行,绝非简单的政治联姻,而是一条凝结智慧、勇气与文明火种的传奇之路。

从地理视角看,这条路线横跨中国地势三大阶梯,翻越海拔4000米以上的雪域屏障;从文化维度观之,它打破了中原与吐蕃的天然阻隔,让两种文明体系在高原上碰撞出璀璨火花,这条路线图的复原,不仅是对历史事件的追溯,更是对古代交通网络、民族互动与地缘政治的深度解读。

路线复原:文献与地理的双重印证

(一)史料中的蛛丝马迹

《旧唐书》记载“弄赞率兵次柏海亲迎”,《新唐书》提及“筑馆河源”,藏文典籍《贤者喜宴》详述公主携带释迦牟尼十二岁等身像入藏,结合敦煌文书与吐蕃碑刻,可勾勒出基本路线:长安—秦州(天水)—鄯州(西宁)—赤岭(日月山)—柏海(青海湖)—众龙驿—婆驿—悉诺罗驿—逻些。

(二)地理考据的关键节点

- 日月山分界:海拔3520米的垭口,既是农牧分界线,也是文化心理的转折点,传说公主在此掷碎日月宝镜,表明扎根高原的决心。

- 玉树遗珍:青海玉树巴塘草原的文成公主庙,留有唐代浮雕与藏汉双语碑文,印证队伍在此休整的史实。

- 通天河渡口:海拔4500米的险峻河道,吐蕃工匠架设“汉藏连心桥”,至今留有传说与遗迹。

行走的政治智慧:路线选择背后的战略考量

唐太宗选定西北路线而非川藏线,暗含深意:

- 军事震慑:经吐谷浑故地展现唐军控制力,巩固河西走廊安全线。

- 经济动脉:串联青海丝绸之路,吐蕃使团后续经此道频繁往来,形成“唐蕃古道”雏形。

- 文化渗透:途经多民族聚居区,佛教造像、农具等随行物品沿途传播,形成辐射效应。

松赞干布亲至柏海迎接,选址暗合游牧政权“移动王庭”传统,既保全颜面,又借唐使威仪震慑高原诸部,这种空间政治博弈,在路线细节中展现得淋漓尽致。

驼铃中的文明交响:物质与精神的跨界流动

(一)改变高原的“技术包裹”

- 农具与种子:曲辕犁、青稞种植术提升农业效率,拉萨河谷出现首个规模化农田。

- 医学典籍:《医方四续》等汉医著作催生藏医体系,至今仍是藏药理论基石。

- 工匠团队:造纸匠、酿酒师、纺织工定居逻些,推动手工业革命。

(二)信仰与艺术的深度融合

大昭寺建筑融合唐式斗拱与藏式碉楼风格,释迦牟尼等身像成为雪域佛教圣物,敦煌莫高窟第158窟壁画中,吐蕃使者服饰已现唐装元素,见证审美观念的互鉴。

路线的现代启示:从历史走廊到文化长廊

(一)考古实证的突破

2018年青海乌兰县出土的鎏金马具,其纹饰兼具唐风与吐蕃特色;2021年西藏当雄县发现的驿站遗址,出土开元通宝与吐蕃银币共存,实证路线的持续繁荣。

(二)文化遗产的活态传承

- 非遗线路:青海打造“唐蕃古道”旅游带,复原古驿站场景体验。

- 节庆记忆:藏历四月十五的“萨噶达瓦节”,民众沿传说路线转经,重现历史记忆。

- 数字重生:3D技术复原公主行经的众龙驿全貌,VR互动展现多元文化交融场景。

路线图背后的文明密码

当我们在地图上标注出那些斑驳的驿站遗址与传说地标,触摸到的不仅是地理坐标,更是文明互鉴的基因密码,这条穿越雪域天堑的路线,见证了:

- 政治智慧:和亲不是妥协,而是构建共同体的战略创新。

- 技术传播:先进文明不以征服姿态,而以共享方式实现扩散。

- 精神共鸣:超越族群的文明对话,方能铸就永恒丰碑。

今日重走文成公主进藏路,仍可见牧民帐篷里供奉的公主画像,汉地工匠后裔讲述的祖辈故事,寺庙壁画中凝固的盛唐气象,这条路线早已超越地理范畴,成为中华民族共同体意识的具象化表达,在新时代焕发着跨越时空的生命力。