南宋文坛的阴阳双璧 建炎南渡后的临安城,文人墨客在西湖烟雨中吟咏着破碎山河,当61岁的李清照在孤灯下整理《金石录》时,辛弃疾正在北方策马扬鞭,这两个看似永无交集的灵魂,却在宋词的长河中构筑起最璀璨的阴阳图腾,李清照以婉约之笔刺破时代阴云,辛弃疾用豪放剑气劈开历史迷雾,他们在各自的生命轨迹里,共同完成着对南宋精神世界的双重救赎。

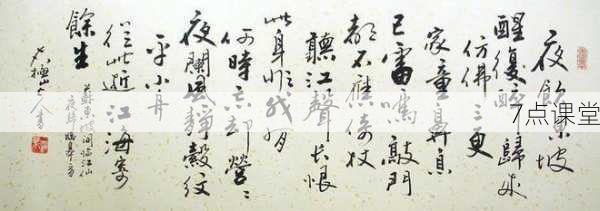

易安词中的铁骨铮鸣 世人皆道李清照"凄凄惨惨戚戚",却常忽视《夏日绝句》中"生当作人杰"的壮烈,绍兴四年(1134年),面对金兵南侵,五十一岁的李清照写下《打马图经序》,其军事见解之精到,连朱熹都惊叹"妇人中有此大见识",这种隐藏在婉约表象下的豪迈气象,恰与辛弃疾《美芹十论》中的战略思维形成奇妙呼应,当李清照在《渔家傲》中幻想"九万里风鹏正举",辛弃疾正在《水龙吟》里"把吴钩看了",两位词人不约而同地在文学疆场竖起战旗。

稼轩笔下的柔肠百转 辛弃疾并非永远的金戈铁马,《青玉案·元夕》中"众里寻他千百度"的婉约,恰似李清照"和羞走,倚门回首"的少女情态,嘉泰三年(1203年),六十四岁的辛弃疾在镇江知府任上重修北固亭,写下《永遇乐》的壮烈后,却在《鹧鸪天》中流露出"却将万字平戎策,换得东家种树书"的惆怅,这种刚柔并济的文学特质,与李清照晚年《声声慢》中"守着窗儿,独自怎生得黑"的孤寂形成跨时空对话,共同演绎着文人精神的双重面相。

文学史中的镜像生长 李清照在《词论》中批评柳永"词语尘下",这种对词体尊严的维护,与辛弃疾"以文为词"的革新实践殊途同归,乾道七年(1171年),辛弃疾在《摸鱼儿》中"休去倚危栏,斜阳正在烟柳断肠处"的隐喻,与李清照《醉花阴》"莫道不消魂,帘卷西风,人比黄花瘦"的意象经营,共同构建起宋词的审美范式,他们的创作实践证明,文体风格的差异之下,涌动着相通的艺术追求。

历史迷雾中的精神共振 虽然现存史料未见二人直接交往的记载,但嘉泰二年(1202年)辛弃疾为韩元吉《焦尾集》作序时,特别强调"词乃诗之余"的观点,与李清照"词别是一家"的主张形成微妙对话,开禧北伐前夕,辛弃疾在《南乡子·登京口北固亭有怀》中咏叹"千古兴亡多少事",这种历史纵深感的营造,恰似李清照《浯溪中兴颂诗》中对安史之乱的深刻反思,两位词人都在用文学重构历史记忆,为破碎的时代寻找精神坐标。

文化人格的双重超越 李清照晚年编纂《金石录后序》,将个人悲欢熔铸进文化传承的洪流;辛弃疾退隐带湖时修建稼轩,在山水田园中坚守士人理想,这种超越性文化人格的塑造,使他们的作品始终保持着精神海拔,当李清照在《孤雁儿》中写下"吹箫人去玉楼空",辛弃疾则在《贺新郎》中感慨"知我者,二三子",两位孤独的行者,用不同的文学路径诠释着知识分子的精神坚守。

文学天穹的日月同辉 当我们站在八百年后的时空坐标回望,李清照与辛弃疾的文学对话早已超越风格藩篱,李清照在婉约中注入的历史重量,辛弃疾于豪放里渗透的生命沉思,共同构成宋代文人的精神图谱,他们的创作实践证明:真正的文学经典,既能以柔笔写尽山河泪,亦可用铁板铜琶唱大江,这种刚柔相济的美学张力,恰是中国文学最深邃的生命力所在。