在中国五千年的文明长河中,有这样一位人物,他的名字早已超越了个体存在的意义,化作一种文化符号和精神图腾,鲁班——这位诞生于春秋战国时期的能工巧匠,用毕生智慧诠释了中华民族最珍贵的工匠品格,当我们穿越两千多年的时空迷雾,试图还原这位传奇人物的真实面貌时,会发现他不仅是一位技艺超群的匠人,更是一位推动人类文明进程的伟大发明家,以及中国传统技术教育体系的奠基者。

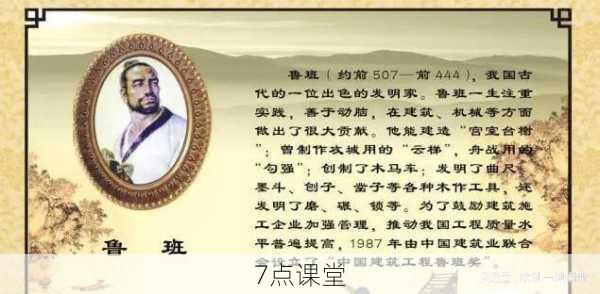

据《墨子》《礼记》等古籍记载,鲁班本名公输般,生于公元前507年的鲁国(今山东曲阜),在那个"百家争鸣"的思想盛世中,当诸子百家都在探讨治国安邦之道时,鲁班选择了一条与众不同的道路——他俯身于案牍之间,将毕生精力投入到具体而微的器物创造,这种选择本身就具有划时代的意义,标志着中国古代知识体系中实践技术地位的提升,鲁班最令人惊叹的不仅是他发明的木工工具,更在于他突破了"君子不器"的传统观念,开创了"技近乎道"的工匠哲学。

作为工匠的鲁班,其技艺之精湛已臻化境,传说他制作的木鸢能在空中飞行三日不落,雕刻的凤凰栩栩如生到引来百鸟朝贺,虽然这些记载难免带有神话色彩,但考古发现的战国时期木构建筑遗址,其榫卯结构之精密足以佐证当时工匠的技术高度,在《墨子·公输》中记载的"九攻九拒"故事,生动展现了鲁班设计的攻城云梯与墨子防御器械的精彩对决,这场跨越时空的技术博弈,实则是中国古代工程智慧的巅峰对话。

鲁班对技术革新的贡献远不止于传说,他系统改进的锯、刨、钻、墨斗等基础工具,将木作效率提升到前所未有的高度,特别值得关注的是曲尺(即鲁班尺)的发明,这件将度量衡与吉凶测算相结合的独特工具,折射出中国古代技术思维中科学理性与人文精神的完美融合,这些看似简单的工具革新,实则推动了中国古代建筑技术从经验积累向标准化生产的质变,为后世营造法式的形成奠定了重要基础。

在技术教育领域,鲁班的贡献同样不可忽视,他打破"技艺秘传"的传统,开创了"师徒相授"的技术传承体系,据民间传说记载,鲁班收徒必先观其心性,强调"心手相应"的修行之道,这种将道德修养与技术修炼相结合的教育理念,深深影响了中国传统匠人的培养模式,在《鲁班经》等后世托名的典籍中,我们仍可看到"三分技艺,七分德行"的训诫,这种技术伦理观至今仍在工匠群体中传承。

鲁班精神的现代启示更值得我们深思,当德国工匠用百年时间打磨一枚齿轮,日本匠人执着于料理的极致呈现时,中国制造业的复兴正需要重拾这种"如切如磋,如琢如磨"的工匠精神,2015年央视纪录片《大国工匠》中那些攻克技术难关的当代匠人,某种程度上都是鲁班精神的隔代传人,他们用行动证明:在精密至微米的航天零件上,在横跨天堑的超级工程中,鲁班"毫厘必较"的匠心理念依然闪耀着永恒的价值。

在文化符号层面,"鲁班"二字早已升华为民族集体记忆的重要组成部分,从遍布全球的孔子学院到世界技能大赛的竞技舞台,从国家设立的"鲁班奖"到民间木匠开工前的祭拜仪式,这个穿越时空的文化意象始终在述说着一个真理:真正的技艺永远不会被时代淘汰,在人工智能蓬勃发展的今天,鲁班精神中"精益求精"的核心价值,恰恰构成了人类对抗技术异化的精神锚点。

当我们重新审视这位传奇匠人,会发现他既是具体的个体存在,更是中华民族集体智慧的结晶,从赵州桥的千年屹立到港珠澳大桥的现代奇迹,从《营造法式》的古老智慧到BIM技术的数字革新,鲁班精神始终在华夏大地上绵延传承,这种精神遗产告诉我们:真正的工匠之道,不在于固守传统,而在于在继承中不断创新;不在于独善其身,而在于用技术造福社会,这正是鲁班留给后世最宝贵的启示——在技艺的臻于至善中,实现个体价值与社会进步的统一。