公元1079年的寒冬,汴京御史台监狱内,一位中年文人蜷缩在阴冷的囚室中,他听着远处传来的更漏声,提笔写下"梦绕云山心似鹿,魂飞汤火命如鸡"的绝命诗,这位在生死边缘徘徊的囚徒,正是日后被誉为"千古第一文人"的苏东坡,他的人生轨迹,恰似中国水墨画中的枯笔焦墨,在看似断裂处迸发出震撼人心的生命力,当我们以教育视角重新审视这位文化巨人的跌宕人生,会发现其经历恰如一部生动的逆境教育启示录,展现出认知突围、精神超越与生命回归的三重境界。

第一重境界:突围——在困境中重塑认知

元丰二年,因"乌台诗案"被贬黄州的苏东坡,经历着人生第一次重大转折,从天子近臣到戴罪之身,这种身份落差足以摧毁普通人的心理防线,但苏东坡却在黄州城东的荒地上,用布满老茧的双手开辟出"东坡"这片精神沃土,他白天荷锄耕作,夜晚与渔樵为伍,在《东坡八首》中写下"自笑平生为口忙,老来事业转荒唐"的自嘲,这种看似无奈的自省,实则是认知体系的重构过程。

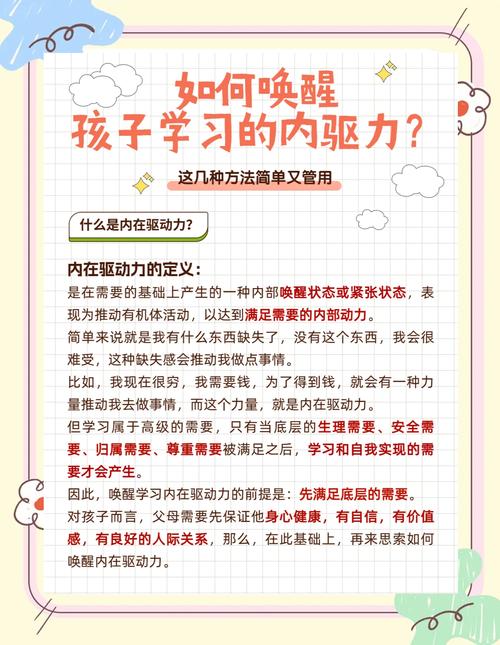

现代教育心理学中的"成长型思维"理论,在九百年前的黄州得到完美印证,当苏东坡将贬谪视为"天以新赐我"的机遇,在《定风波》中吟出"莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行"时,他完成了对困境的认知突围,这种认知重塑不仅体现在文学创作中,更转化为具体实践:他改良农具、研制东坡肉、创立育儿会,将知识转化为改善民生的智慧,这种在逆境中保持学习力与创造力的品质,正是当代教育亟需培养的核心素养。

第二重境界:超越——于无常处见生命真谛

绍圣元年,年近六旬的苏东坡再次被贬惠州,岭南瘴疠之地,他却写下"日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人"的洒脱诗句,三年后更远谪儋州,面对"食无肉、病无药、居无室"的绝境,他在椰林间办学堂、编教材,培养出海南历史上第一位举人,这段经历揭示出逆境教育的第二重境界:在无常中建立超越性的生命认知。

苏东坡在《观棋》诗中写道:"胜固欣然,败亦可喜",这种对成败的超然态度,源自对生命本质的深刻理解,他在儋州创作《沉香山子赋》,将苦难比作沉香木的形成过程:"既金坚而玉润,亦鹤骨而龙筋",这种将个体遭遇升华为普遍生命体验的智慧,与现代存在主义教育观不谋而合,当他在《六月二十日夜渡海》中写下"九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生"时,已然实现从"适应环境"到"超越环境"的教育跃迁。

第三重境界:回归——抵达赤子之心的教育本真

建中靖国元年,历尽沧桑的苏东坡在北归途中写下"庐山烟雨浙江潮,未到千般恨不消,到得还来别无事,庐山烟雨浙江潮",这首充满禅机的绝笔诗,揭示出逆境教育的终极境界:剥离外在荣辱,回归本真自我,晚年的苏东坡在常州顾塘桥畔,依然保持着"小儿误喜朱颜在,一笑那知是酒红"的童真,这种历经沧桑后的纯粹,恰似中国教育哲学追求的"大人者,不失其赤子之心"。

在艺术教育领域,苏东坡提出"论画以形似,见与儿童邻"的美学主张,强调超越技巧的形式追求,这种教育思想在其书法实践中得到印证:从早年模仿王羲之的《黄州寒食帖》,到晚年信笔挥洒的《洞庭春色赋》,展现出一个从"法度"到"无法"的蜕变过程,这种回归本真的教育智慧,对当今过度强调标准化考核的教育体系具有重要启示。

穿越千年风雨,苏东坡的人生故事依然闪耀着教育智慧的光芒,他在黄州建立的社会实践教育,在惠州开创的平民教育模式,在儋州实践的跨文化教育,构成完整的教育生态图谱,更重要的是,他用生命演绎的逆境三重境——认知突围的勇气、精神超越的智慧、回归本真的纯粹,为当代教育提供了珍贵的参照系。

当我们重新审视这位文化巨人的教育遗产,会发现真正的教育从来不是温室中的栽培,而是风雨中的成长,苏东坡用六十四载人生书写的这部"逆境启示录",提醒着我们:教育的终极目的不是规避苦难,而是在与命运的对话中,培养出既能"竹杖芒鞋轻胜马",又能"一蓑烟雨任平生"的完整人格,这种教育智慧,如同他笔下的赤壁江月,穿越时空依然照亮着后人的精神求索之路。