北宋宝元元年(1038年),年近五旬的范仲淹在西北边陲写下"浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计"时,或许未曾想到这些文字会穿越千年时空,在当代教育领域持续激荡着知识分子的精神世界,这位集政治家、文学家、教育家三重身份于一身的北宋名臣,用毕生实践诠释着"不以物喜,不以己悲"的处世哲学,更以"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"的千古绝唱,为中国知识分子的精神品格树立了永恒标杆,在价值多元的当代社会,重读范仲淹诗文中的家国情怀,对重塑教育者的精神品格具有特殊意义。

从"白衣卿相"到"西帅经略":多重身份中的精神坚守 范仲淹的人生轨迹颇具传奇色彩,幼年丧父的贫寒经历锻造出"断齑画粥"的坚韧品格,进士及第后更以"宁鸣而死,不默而生"的谏官风骨闻名朝野,在《岳阳楼记》问世前二十年的天圣五年(1027年),时任兴化县令的范仲淹主持修筑捍海堰时,曾写下"俯仰于天地之间,当无愧于圣贤之教",这种将具体政务与精神追求相统一的实践智慧,正是其诗文抱负的现实注脚。

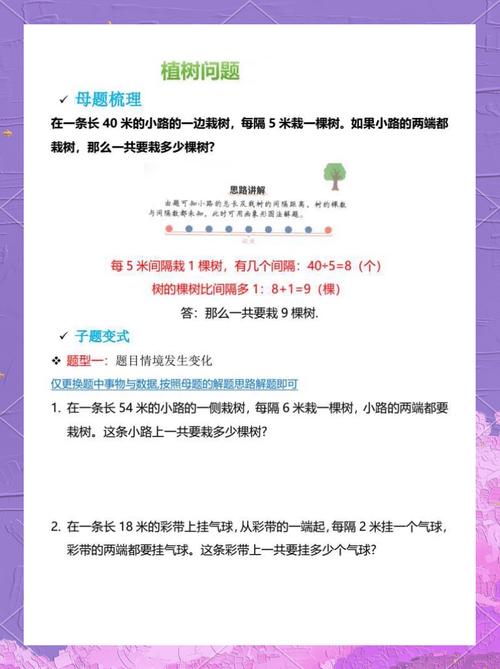

庆历三年(1043年)推行的新政改革中,范仲淹提出"精贡举、择官长"等教育改革主张,在国子监推行分斋教学法,开创了将经义研习与实务训练相结合的教育新模式,这种"经世致用"的教育理念,与其《上执政书》中"固邦本,厚民力,重名器,备戎狄,杜奸雄,明国听"的治国方略形成精神共鸣,展现出政治家与教育家的双重担当。

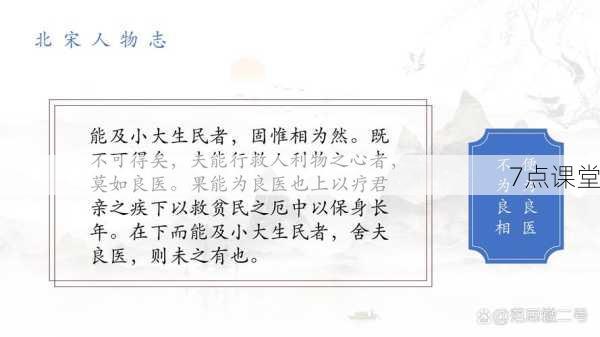

"忧乐"观的三重精神维度解析 细究《岳阳楼记》的创作背景,庆历六年(1046年)的范仲淹正经历着人生重大转折,新政失败后的贬谪生涯,非但没有消磨其意志,反而促使其完成了精神境界的升华,文中"居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君"的表述,突破传统士大夫"达则兼济天下,穷则独善其身"的二元对立,构建起新型的责任伦理体系。

这种忧患意识包含三个递进层次:首先是"物理时空"的超越,无论身处朝廷还是地方,责任担当始终如一;其次是"身份角色"的突破,超越个人得失计较,以天下兴亡为己任;最终达到"精神境界"的升华,将个体命运融入时代洪流,同时期创作的《渔家傲·秋思》中"将军白发征夫泪"的苍凉与"燕然未勒归无计"的决绝形成强烈反差,恰是这种精神境界的艺术投射。

士大夫精神的现代教育启示 在当代教育语境中重读范仲淹,其价值不仅在于文学成就的赏析,更在于精神品格的传承,苏州中学前身"苏州府学"的创建者正是范仲淹,他在《奏为荐胡瑗、李觏充学官》中提出"致天下之治者在人才,成天下之才者在教化"的教育理念,至今仍镌刻在学校碑廊,这种将人才培养与国家治理紧密结合的教育观,对破解当下教育功利化倾向具有镜鉴意义。

近年来,某重点中学开展的"范仲淹精神研学实践"颇具启示,学生们通过实地考察应天书院遗址,模拟"分斋教学"情境,在《上汉谣》诗作研读中体认知识分子的责任担当,这种将经典文本与生活实践相结合的教学设计,使"先忧后乐"的精神从抽象概念转化为可感知的生命体验,正是传统文化创造性转化的生动案例。

跨越千年的精神对话 当代教育家于漪曾指出:"教育者的精神海拔决定教育的格局",范仲淹诗文展现的不仅是文学造诣,更是教育者应有的精神气象,在杭州师范大学的师范生培养方案中,"范仲淹教育思想研习"已成为必修模块,学子们通过《严先生祠堂记》等文本细读,理解"云山苍苍,江水泱泱"背后的教育情怀,这种精神传承不是简单的复古,而是结合时代需求的创新性发展。

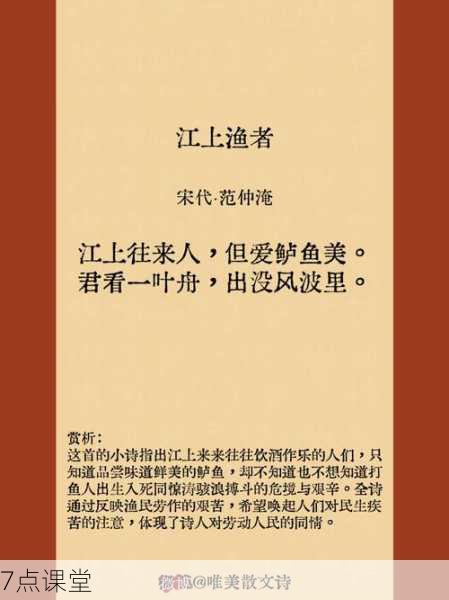

当我们重读《岳阳楼记》,不应止步于对仗工整的文学赏析,更要体会"微斯人,吾谁与归"的精神叩问,在价值多元的当代社会,教育工作者尤其需要这种"不以进退为念"的定力,某乡村教师坚守山区三十年,在述职报告中引用"君看一叶舟,出没风波里",将教育使命具象化为每日渡船接送学生的坚持,这正是古典精神当代转化的鲜活例证。

从"碧云天,黄叶地"的苍茫意境,到"万家忧乐到心头"的济世情怀,范仲淹用诗文构建的精神世界,始终激荡着知识分子的心灵共鸣,在基础教育改革纵深推进的今天,重溯这位北宋教育家的精神谱系,不仅关乎文化传承,更是对教育本真的回归,当我们在课堂上讲解"先天下之忧而忧"时,若能引导学生体会那份跨越千年的责任担当,便是对范仲淹精神最好的当代诠释,这种精神传承,正如洞庭湖水般生生不息,在新时代的教育园地里继续滋养着未来的栋梁之材。