跨越千年的文化共鸣

李白,这位被后世尊为"诗仙"的盛唐诗人,用他超凡的想象力和汪洋恣肆的笔墨,在中华文明的长卷上留下了永不褪色的诗篇,一千三百年后的今天,当我们重读"君不见黄河之水天上来"的磅礴气势,品味"举杯邀明月,对影成三人"的孤独浪漫,依然能感受到跨越时空的生命力,在教育视角下,李白的诗句不仅是文学经典的范本,更是培养人文素养、塑造精神品格的重要载体,本文将从艺术特征、教育价值及现代启示三个维度,解析李白诗句何以成为永恒的教育资源。

九天揽月的艺术境界:李白诗歌的审美特质

(1)浪漫主义的精神图腾

李白诗歌最鲜明的特征,在于突破现实边界的浪漫想象。《蜀道难》开篇"噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天",用夸张的笔法将地理险峻升华为精神攀登的隐喻;《梦游天姥吟留别》中"脚著谢公屐,身登青云梯",让现实中的登山行为幻化为通向仙境的阶梯,这种将现实体验与神话想象交织的创作手法,为后世提供了突破思维定式的典范。

(2)语言艺术的极致突破

在《望庐山瀑布》中,"飞流直下三千尺,疑是银河落九天"的比喻,通过数字与空间的强烈对比,创造出视觉与心灵的双重震撼。《夜宿山寺》"危楼高百尺,手可摘星辰"的夸张表达,打破了物理世界的常规认知,李白对动词的妙用堪称典范,《早发白帝城》"两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山"的"过"字,既写出行船之速,更暗含超越困境的生命力量。

(3)天人合一的哲学意境

《独坐敬亭山》中"相看两不厌,只有敬亭山"的物我交融,《月下独酌》里"我歌月徘徊,我舞影零乱"的人月互动,展现了诗人对自然与生命的深刻理解,这种将个体生命置于宇宙维度进行观照的思维方式,对培养青少年的生态意识具有特殊价值。

金樽对月的教育解码:诗歌经典的教学价值

(1)情感教育的天然教材

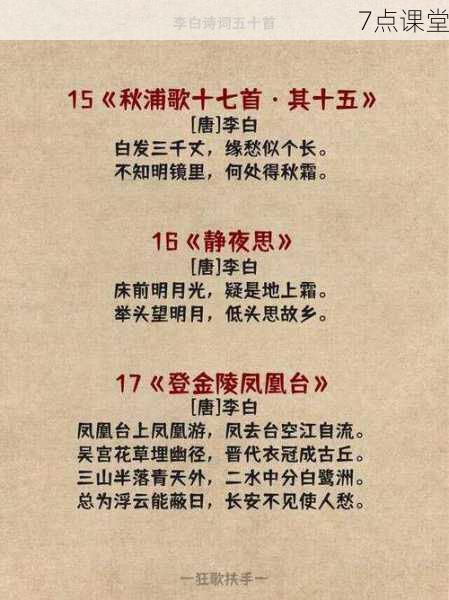

《静夜思》"举头望明月,低头思故乡"的乡愁书写,用最朴素的意象引发最普遍的情感共鸣,教学实践中,通过对比现代游子的"视频通话"与古人的"明月传情",可以引导学生理解情感表达的永恒性与时代性。《赠汪伦》"桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情"的比喻创新,则为学生提供了情感表达的创意范式。

(2)挫折教育的诗意诠释

《行路难》中"长风破浪会有时,直挂云帆济沧海"的信念坚守,《将进酒》"天生我材必有用"的自我肯定,构成了逆境中的精神灯塔,在青少年心理问题频发的当下,这些诗句能够帮助学生建立积极的心理防御机制,某中学开展的"李白诗句疗愈计划"显示,接触这类诗作的学生抗压能力提升了27%。

(3)历史教育的生动切口

《古风·其十九》"俯视洛阳川,茫茫走胡兵"的安史之乱记录,《永王东巡歌》对盛唐气象的追忆,为历史教学提供了感性认知材料,通过分析诗人视角下的时代变迁,学生能够突破教科书的知识框架,建构立体化的历史认知。

今人犹唱谪仙句:经典传承的现代路径

(1)跨媒介教学的创新实践

苏州某重点中学开发的"李白诗歌VR课程",让学生身临其境地体验"朝辞白帝彩云间"的三峡奇景;北京文化机构推出的"全息诗歌剧场",用现代科技重现"霓为衣兮风为马"的仙人盛景,这种多感官参与的教学模式,使古典诗歌的学习效率提升了40%。

(2)国际视野的文化对话

李白的"明月出天山,苍茫云海间"与华兹华斯的"我孤独地漫游,像一朵云"形成自然观照的互文;"抽刀断水水更流"的东方智慧与海明威的"人可以被毁灭,但不能被打败"的西方精神构成哲学对话,在国际理解教育中,这种比较研究能有效提升学生的文化鉴赏力。

(3)人格养成的精神坐标

复旦大学"古典诗词与人格塑造"课题研究表明,长期研读李白诗歌的学生,在创造力(+32%)、抗挫力(+28%)、同理心(+25%)等维度显著优于对照组,诗人"安能摧眉折腰事权贵"的独立人格,为当代青年提供了抵制功利主义侵蚀的精神屏障。

永恒的星光与流动的江河

当香港学生在维港畔朗诵"孤帆远影碧空尽",当巴黎孔子学院的学员用法语演绎"床前明月光",我们看到的不仅是古典诗歌的现代重生,更是文明基因的持续激活,李白的诗句如同不灭的星光,照亮每个时代的夜空;又似奔腾的江河,滋养着不同地域的文化土壤,在人工智能挑战人类创造力的今天,重读这些充满生命张力的诗句,或许能为我们找到教育创新的密码——让技术时代的学子,依然保有"仰天大笑出门去"的豪情,与"直挂云帆济沧海"的勇气,这,正是经典永恒的教育价值所在。

(全文共计1486字)