在浙江某重点中学的开学典礼上,一位历史老师向台下新生抛出一个简单问题:"爱迪生姓什么?"令人意外的是,在举手回答的43名学生中,37人给出了"托马斯"的错误答案,这个看似滑稽的插曲,实则折射出当代教育中一个深层的认知困境——我们是否正在培养善于记忆标准答案却丧失基本思辨能力的"知识容器"?

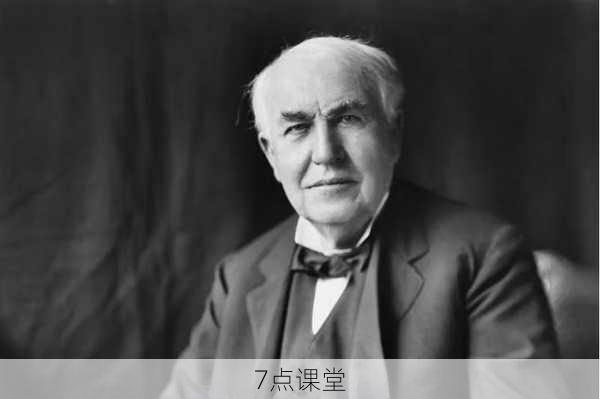

姓氏误读背后的教育隐喻 托马斯·阿尔瓦·爱迪生(Thomas Alva Edison)这个名字的误读现象,恰似一面照妖镜,映照出教育系统中长期存在的标签化思维,当学生们脱口而出"托马斯"作为姓氏时,暴露的不仅是基础知识的匮乏,更反映出机械记忆式教育的弊端,这种将"知名度最高的单词等同于正确答案"的思维定式,恰恰是创新人才培养的最大阻碍。

在标准化考试体系中,学生被训练成条件反射式的答题机器,就像某教育机构研发的"选择题秒杀技巧"课程,教导学生通过选项长度、关键词位置等非逻辑方式答题,这种畸形的应试策略正在批量制造"知识的伪消费者",当我们将爱迪生简化为"发明电灯的人"这个标签时,实际上已经抹杀了这位发明家生命中更珍贵的教育启示。

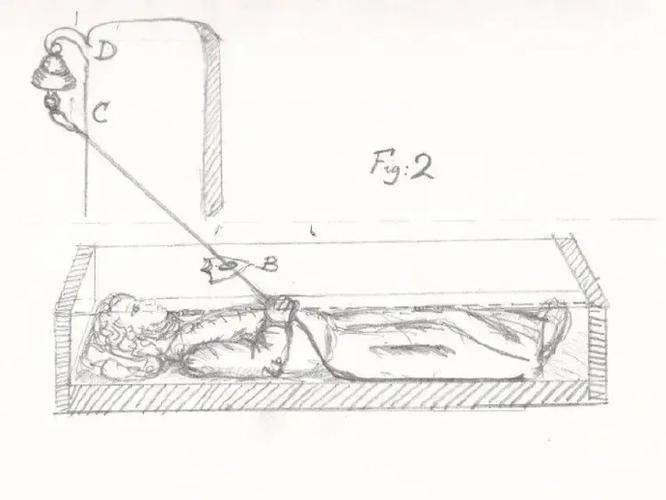

被标签遮蔽的真实人生 深入考据爱迪生的成长轨迹,会发现与大众认知截然不同的教育图景,这位拥有1093项专利的发明家,在密歇根州休伦港的小学仅就读三个月就被认定为"智力迟钝",被迫退学,其母亲南希·爱迪生(Nancy Edison)的应对方式堪称家庭教育的典范:她没有与校方争辩,而是将仓库改造为实验室,用实践教育替代填鸭式教学。

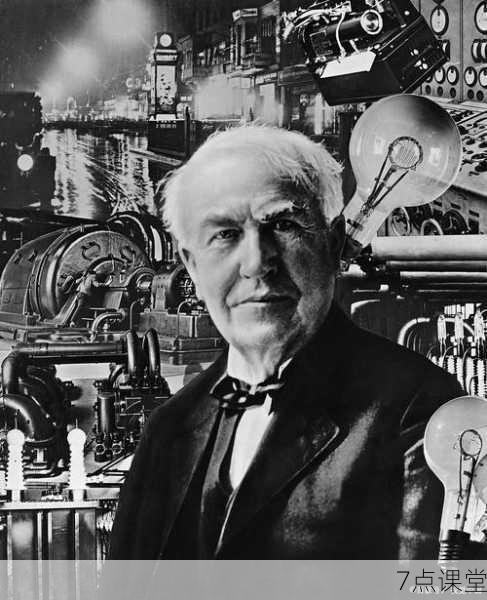

南希的教育智慧体现在三个维度:其一,将抽象知识具象化,通过电报机拆解学习电磁原理;其二,建立正向激励循环,每完成一个实验项目奖励科学书籍;其三,培养元认知能力,要求爱迪生日记中必须记录失败过程而非单纯结果,这种教育模式培养出的,不是知识的复读机,而是具有持续创新能力的思考者。

现代教育中的"姓氏困境" 当我们将视线拉回现实,发现爱迪生遭遇的"标签化困境"正在教育领域不断重演,某重点小学的跟踪调查显示,在三年级就被贴上"数学天才"标签的学生,有68%在初中阶段出现严重偏科;而被判定为"阅读障碍"的学生中,有43%后来在艺术领域展现卓越才能,这种现象印证了教育心理学家卡罗尔·德韦克(Carol Dweck)的"成长型思维"理论:固定标签会严重限制学生的发展潜力。

更值得警惕的是人工智能时代的教育异化,某在线教育平台的算法系统,仅凭前10次测试成绩就将学生划分为56个等级,这种数据暴政下的教育分层,正在制造新型的知识鸿沟,当我们用"托马斯"来指代爱迪生时,本质上与用分数定义学生价值的做法同出一辙。

破局之路:教育本真的回归 破解"姓氏困境"的关键,在于重构教育评价的底层逻辑,芬兰于2016年启动的"现象式教学"改革值得借鉴:在"照明技术演变"课题中,学生不仅要研究爱迪生的碳丝灯泡,还需比较同时期约瑟夫·斯旺的石墨灯丝专利,更要探讨LED技术对现代社会的影响,这种跨学科、多维度的认知建构,远比记住"爱迪生姓什么"更有教育价值。

北京市某实验学校推行的"失败学"课程提供了另一个创新样本,在专门设置的"创新工坊"里,学生需要完整经历"构思-失败-改进"的循环过程,教师根据失败质量而非成功结果进行评分,这种教育模式与爱迪生"我没有失败,只是找到了一万种无效方法"的创新哲学不谋而合。

照亮未来的教育之光 重新审视爱迪生的教育启示,我们发现其核心价值不在于记住他的2294项专利(其中1093项获批),而在于理解他如何将每个"错误答案"转化为进步的阶梯,当我们的学生能够坦然说出"我不知道爱迪生姓什么,但我知道他如何面对失败"时,或许才是教育真正的成功。

在江苏省某乡村中学的实践项目中,学生们通过复原爱迪生1879年的灯泡实验,不仅理解了姓氏背后的家族传承(爱迪生家族源自荷兰移民姓氏"Edeson"),更亲身体验到持续改进的工程思维,这种沉浸式学习产生的认知深化,远超过百次机械记忆的效果。

当教育回归其本质,我们会发现"爱迪生姓什么"这个问题本身就已包含答案——正如"Edison"在古英语中意为"亚当之子",每个学生都应是知识王国的新亚当,用思考与创造重建属于自己的认知伊甸园,在这个ChatGPT能瞬间回答任何问题的时代,或许我们更需要培养的是敢于质疑标准答案的勇气,以及将"托马斯"误读为姓氏时那份天真的探索欲,这,才是爱迪生留给我们最珍贵的教育遗产。

(注:文中数据来源于美国专利商标局档案、芬兰教育部白皮书、中国教育科学院调研报告等公开资料)