(引言) 在华夏文明的长河中,有这样一位人物:他身披布衣却胸怀天下,游走列国而心系苍生,用生命诠释着知识分子的担当与风骨,他就是被后世尊为"亚圣"的孟子,当我们穿越两千三百年的时空隧道,重新审视这位思想巨擘的人生轨迹与智慧结晶时,依然能感受到那穿透历史尘埃的思想光芒。

布衣卿相的跌宕人生(约公元前372-前289年)

-

文化基因的传承 孟子名轲,字子舆,出生于邹国(今山东邹城)的没落贵族家庭,这个看似平凡的出身,实则蕴含着特殊的精神密码——其先祖可追溯至鲁国显赫的孟孙氏家族,虽然家道中落,但母亲仉氏"断机教子""三迁择邻"的典故,为这位未来的思想家奠定了最初的人格基石。

-

学术脉络的承继 在十五岁这关键成长期,孟子负笈游学于曲阜,系统研习孔子学说,值得注意的是,他并非直接师从孔门弟子,而是通过子思(孔子之孙)的门人完成儒学传承,这种跨越时空的思想接力,使得孟子既承袭了原始儒学的精髓,又形成了独特的理论体系。

-

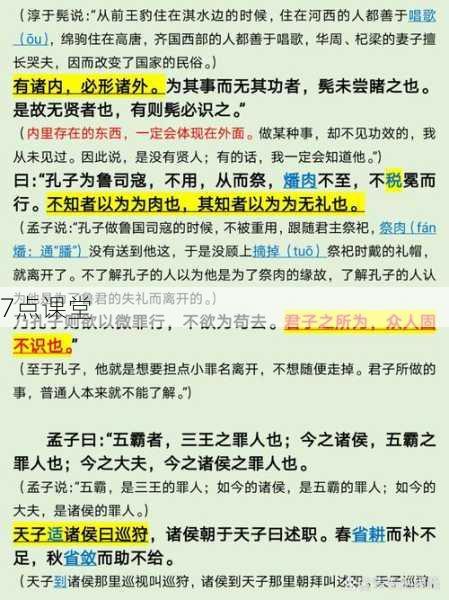

政治实践的历练 中年时期的孟子开启了长达二十年的列国游说生涯,从齐宣王的"雪宫问政"到梁惠王的"沼上之问",从滕文公的礼遇有加到宋康王的虚与委蛇,这些政治实践不仅锤炼了他的思想锋芒,更催生出"民为贵,社稷次之,君为轻"的民本理论,最终在七十高龄归隐故里,与弟子万章等人整理完成《孟子》七篇。

人性论:照亮千年的精神火炬

-

性善说的哲学建构 孟子创造性地提出"人皆有不忍人之心"的命题,通过"孺子入井"的经典设喻,揭示人性中先天存在的恻隐、羞恶、辞让、是非四端,这种对人性的积极肯定,不仅颠覆了当时流行的性恶论,更为道德教育奠定了坚实的哲学基础。

-

修养论的教育智慧 在"存心养性"的修养路径上,孟子提出"求放心"的独特主张,他认为教育不是外在的灌输,而是唤醒沉睡的本心,这种观点在当代心理学中得到印证——人本主义教育理论强调的"自我实现",与孟子的"尽心知性"说形成跨越时空的呼应。

-

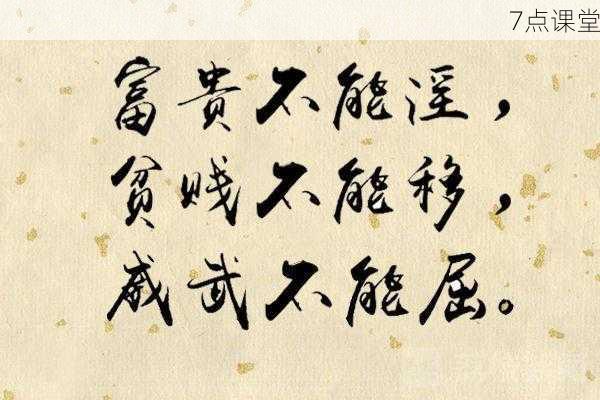

人格理想的现代启示 孟子塑造的"大丈夫"形象,至今仍在塑造着中国知识分子的精神品格。"富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈"的人格标准,与现代社会强调的独立人格、批判精神不谋而合,这种人格范式,正是对抗功利主义侵蚀的精神疫苗。

教育思想:穿越时空的育人智慧

-

教育本质的深邃洞见 "得天下英才而教育之"的宣言,道出了教育的本质是生命与生命的对话,孟子强调的"自得"原则,与现代建构主义学习理论异曲同工,都主张知识的内生性建构而非被动接受。

-

教学艺术的当代价值 "引而不发,跃如也"的教学智慧,揭示了启发式教育的精髓,在《孟子》文本中,随处可见的类比推理(如"杯水车薪"喻)、归谬论证(如"五十步笑百步")等教学方法,至今仍是课堂教学的经典范式。

-

环境教育的超前意识 "居移气,养移体"的环境论,与当代教育生态学理论惊人契合,孟子对教育环境的重视,在"孟母三迁"的故事中得到生动诠释,这对当下教育公平、学区房等社会议题具有深刻的启示意义。

政治哲学:永不过时的治国良方

-

民本思想的历史超越 "民为贵"的治国理念,在诸侯争霸的战国时代犹如空谷足音,这种将民众福祉置于政治首位的思想,与当代"以人民为中心"的发展思想形成跨越时空的对话。

-

仁政学说的实践路径 从"制民之产"的经济主张到"省刑罚"的法治思想,从"与民同乐"的执政理念到"不嗜杀人"的战争伦理,孟子的仁政学说构建起完整的治国体系,这些思想对于缓解社会矛盾、促进可持续发展仍具有现实指导意义。

-

士人精神的现代转化 "说大人则藐之"的独立精神,"穷则独善其身,达则兼济天下"的处世智慧,塑造了中国知识分子的精神风骨,在当代公共知识分子的社会角色讨论中,孟子思想仍能提供宝贵的精神资源。

( 站在21世纪的门槛回望,孟子思想依然焕发着蓬勃的生命力,他不仅是儒家道统的守护者,更是中华文明的精神坐标,从"老吾老以及人之老"的伦理智慧,到"天将降大任于斯人"的担当意识;从"尽心知性"的修养功夫,到"浩然之气"的人格追求,这些思想精华早已融入民族血脉,成为我们应对现代性挑战的文化基因,当我们重新解读这位先哲的人生与思想时,不仅是在追溯文明的源头,更是在寻找照亮未来的精神灯塔。