在雅典卫城斑驳的石阶上,一位赤脚的中年人每天与青年讨论真理的模样,成为人类教育史上最永恒的剪影,两千四百年后,当我们重新审视这位被德尔斐神谕称为"最智慧的人"的教育实践,会发现苏格拉底留下的不仅是产婆术或诘问法,而是一整套颠覆性的教育哲学体系,在标准化教育大行其道的今天,重溯这位街头教育家的思想本源,恰似为迷失在知识丛林中的现代人点亮一盏明灯。

真理接生术:教育本质的革命 公元前5世纪的雅典街头,苏格拉底创造性地将教育场景从封闭的学园搬到市集广场,这种空间的转换隐喻着教育本质的转变——知识不应是祭司阶层的特权,而是每个自由人的精神权利,他手持火炬穿行在陶匠作坊与鱼市之间的身影,比任何理论宣言都更生动地诠释着"教育即生活"的现代理念。

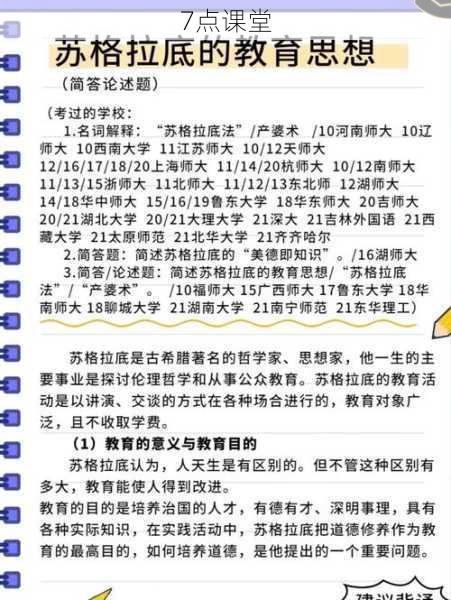

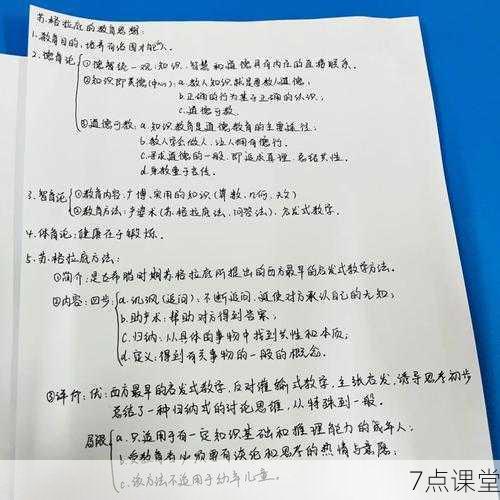

产婆术(Maieutics)的诞生彻底颠覆了当时盛行的灌输式教育,在《美诺篇》的经典对话中,苏格拉底通过连续21次追问,让从未学过几何的奴隶少年自行推导出毕达哥拉斯定理,这个教学实验揭示的不仅是知识的可引导性,更是对人脑认知结构的超前理解,现代认知科学直到20世纪才通过皮亚杰的建构主义理论验证了这种教育方法的科学性。

无知之知:批判性思维的觉醒 德尔斐神庙"认识你自己"的箴言经苏格拉底诠释,演变为教育史上首个自我认知体系,他在法庭申辩时那句"我唯一知道的就是我一无所知",不是故作谦逊的修辞,而是构建了整个批判性思维体系的逻辑起点,这种对确定性的怀疑精神,比笛卡尔的普遍怀疑早了两千年。

在《高尔吉亚篇》中,苏格拉底通过连续诘问揭露智者派修辞术的虚妄,展示了逻辑推理的典范,他创造的"诘问法"(Elenchus)包含五个递进层次:澄清概念、检验前提、揭示矛盾、重构认知、形成判断,这种思维训练模式至今仍是哈佛大学批判性思维课程的核心框架。

德性即知识:全人教育的雏形 "无人故意为恶"的著名论断,奠定了道德教育的认知基础,苏格拉底将知识解构为"真知"与"意见"的区分,认为道德缺失本质上是认知缺陷,在《普罗泰戈拉篇》中,他通过分析"勇敢"概念的复杂内涵,证明德性需要系统的知识训练而非单纯的行为模仿。

这种知德统一论预见了现代教育心理学的重要发现,班杜拉的观察学习理论印证了苏格拉底对榜样教育的警惕——单纯的模仿可能培养出"德性的戏仿者",真正的品格教育必须建立在概念澄清与价值判断的认知基础上,这正是当代品格教育运动强调"道德推理"的理论源头。

对话共同体:教育关系的重构 苏格拉底开创的对话式教学颠覆了师生权力结构,在《会饮篇》的酒宴上,哲学家与鞋匠、诗人与将军围坐论道,这种知识平权思想比现代建构主义教育观早了二十四个世纪,他坚持"教育不是灌输灵魂,而是转动眼睛"的理念,将教师角色重新定义为"精神助产士"。

这种教育民主化实践产生了惊人的教学效果,据第欧根尼·拉尔修记载,苏格拉底的弟子中既有柏拉图这样的贵族哲人,也有安提斯泰尼这样的平民犬儒派创始人,甚至包括女祭司狄奥提玛,这种多样性证明真正的教育可以突破阶级与性别界限,为现代全纳教育提供了古典范本。

现代教育的苏格拉底之困 当下教育体系正陷入苏格拉底预言的"知识的傲慢",标准化考试制度催生出大批"装满知识的驴子"(苏格拉底语),2023年PISA测试显示,全球15岁学生的批判性思维得分普遍低于知识记忆得分20个百分点,这种认知失衡验证了苏格拉底对"虚假知识"的警告。

教育异化为职业培训工具的现象,在雅典智术师时代就已显现,现代版的"高尔吉亚困境"——将修辞术降格为求职技巧培训——正在吞噬教育的本质价值,苏格拉底当年对抗智者派的斗争,对今天抵制教育功利化仍具启示意义。

重寻精神助产士:教育改革的可能路径 芬兰教育改革的成功印证了苏格拉底式对话教学的现代价值,其Phenomenon Based Learning模式中,教师70%的教学时间用于引导讨论而非讲授,这种模式使芬兰学生在国际批判性思维评估中连续十年位居前列,北京十一学校开展的"苏格拉底研讨课"实验也证明,经过半年对话训练的学生,逻辑推理能力提升达37%。

教育空间的重构正在全球发生,纽约High Tech High学校拆除教室围墙,伦敦Minerva大学取消固定校区,这些创新都在呼应苏格拉底的街头教育精神,慕课平台上涌现的Socratic Circles学习社区,更是将对话教学扩展到数字空间。

站在雅典学园遗址前,我们仍能听见那个赤脚哲人的追问在历史长廊中回响,当AI技术开始替代知识传授功能,苏格拉底教育思想的价值愈发凸显——真正的教育永远关乎灵魂的唤醒而非信息的填充,在知识获取日益便捷的今天,我们比任何时候都更需要重拾"认识你自己"的勇气,在对话与反思中培育完整的人性,这或许就是苏格拉底留给教育最珍贵的遗产:在变动不居的世界里,守护人类精神的自由与尊严。