解构文学迷宫的必要性 在20世纪现代主义文学版图中,弗朗茨·卡夫卡(Franz Kafka)以其独特的艺术风格构建了深邃的文学迷宫,这位德语作家用看似荒诞的叙事笔触,精准捕捉到现代人在工业化社会中的生存困境,对于当代教育工作者而言,深入解读卡夫卡的核心作品不仅有助于提升文学鉴赏能力,更能从中获得关于人性异化、制度压迫等重大命题的教育启示,本文将系统梳理卡夫卡的重要作品体系,揭示其文学价值对现代教育的特殊意义。

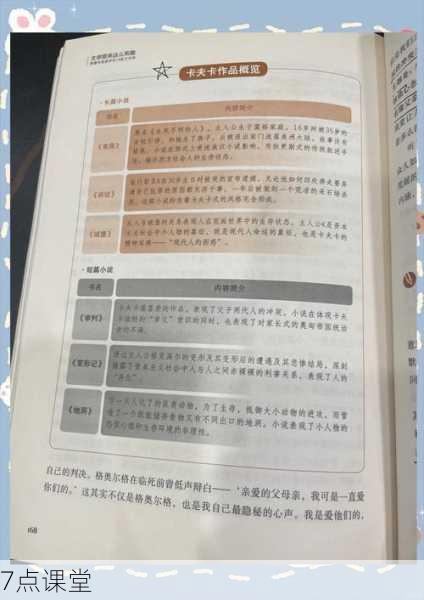

核心作品体系解析 (一)短篇小说集:现代寓言的发源地 《变形记》(1915)作为卡夫卡最具知名度的短篇,通过推销员格里高尔·萨姆沙突变为甲虫的荒诞情节,深刻揭示资本主义社会中人的物化过程,这个看似奇幻的故事实则是对现代职场异化的精准隐喻,在教育领域常被用作讨论劳动伦理的经典文本。《在流放地》(1914)则通过精密刑具的描写,展现制度暴力如何通过技术理性获得合法性,这对理解现代规训机制具有重要启示。

(二)长篇小说三部曲:未完成的现代史诗 1.《审判》(1925) 这部未竟之作通过主人公约瑟夫·K莫名受审的经历,构建起现代官僚体系的恐怖图景,小说中法庭的不可知性与程序的非理性,精准预言了20世纪极权主义的运作逻辑,在公民教育中,这部作品常被引用来警示程序正义的重要性。

《城堡》(1926) 土地测量员K徒劳追求进入城堡的过程,象征现代人追寻意义却陷入制度迷宫的永恒困境,城堡当局的暧昧态度与官僚系统的低效运作,为理解科层制弊端提供了绝佳案例,在行政管理课程中,这部作品常作为批判官僚主义的典型教材。

《失踪者》(1912-1914) 这部较少被关注的长篇小说通过少年卡尔在美国的流浪经历,展现工业化社会对个体的吞噬,其中移民遭遇的制度性歧视与身份焦虑,对当代跨文化教育具有重要参考价值。

(三)书信与日记:创作心理的解剖样本 《致父亲的信》不仅是个体创伤的文学呈现,更是解析卡夫卡创作动因的关键文本,这部充满矛盾情感的书信,为教育心理学提供了父权压迫影响人格发展的经典案例,其日记中反复出现的创作焦虑与自我怀疑,则为艺术教育中的创作心理研究提供了珍贵素材。

文学主题的教育转化 (一)异化主题与心理健康教育 卡夫卡作品中普遍存在的人际疏离与自我认知困境,恰与现代青少年的心理危机形成镜像关系,在中学文学课堂引入《变形记》教学时,可引导学生通过角色扮演体会主人公的孤独感,进而展开关于社交恐惧与身份认同的讨论。

(二)制度批判与公民意识培养 《审判》中法庭的荒诞程序,为法治教育提供了反面教材,通过组织模拟法庭辩论,学生能切身感受程序正义的实质价值,而《城堡》的官僚体系分析,则可作为政治学课程的启蒙读物,培养批判性思维能力。

(三)存在主义哲思与生命教育 卡夫卡笔下人物对生存意义的永恒追寻,为生命教育提供了深邃的思考维度,在哲学选修课中,可将《地洞》中动物的焦虑投射到现代人的安全困境,引导学生探讨存在主义哲学的现实意义。

教学实践中的挑战与对策 (一)文本晦涩性的破解之道 针对卡夫卡作品特有的朦胧叙事,建议采用"文本细读+历史语境"的双轨教学法,例如在解读《判决》时,既要分析父子冲突的象征意义,又要结合奥匈帝国晚期的社会背景,帮助学生建立多维理解框架。

(二)跨学科教学的可能性 将《在流放地》的刑具描写与福柯的规训理论结合,可开发出文学与社会科学融合的专题课程,而《饥饿艺术家》对消费社会的批判,则可与经济学中的异化消费理论形成对话。

(三)数字化教学资源的开发 利用虚拟现实技术还原《城堡》的迷宫结构,通过三维建模让学生直观感受卡夫卡式的空间焦虑,针对Z世代学生特点,开发交互式文学解谜游戏,将《审判》的法律程序转化为可参与的叙事体验。

卡夫卡遗产的教育价值 在这个技术理性日益膨胀的时代,重读卡夫卡具有特殊的警示意义,他的作品不仅是文学经典的璀璨明珠,更是照见现代文明病症的明镜,教育工作者应当超越简单的文本分析,深入挖掘其中蕴含的人性洞察与社会批判,当我们在课堂上带领学生穿越卡夫卡的文学迷宫时,本质上是在进行一场关于现代人生存境遇的思想操练,这种操练将赋予年轻世代必要的反思能力,使其在日益复杂的现代社会中保持清醒的认知与独立的人格,这正是卡夫卡作品留给当代教育最宝贵的遗产。

(全文共计1723字)