在中国古代诗坛的璀璨星河中,孟郊与贾岛犹如两颗独特的星辰,他们以"诗囚"之名流传后世,这个充满矛盾张力的称谓,既是对其诗歌特质的精准概括,也折射出中唐诗人面临的文化困境,元好问在《论诗三十首》中写下"郊岛两诗囚",首次将这对忘年交诗人置于同一文化坐标进行观照,当我们穿越时空审视这对"苦吟诗人"时,会发现这个称号背后蕴含着创作主体与社会语境的深层博弈。

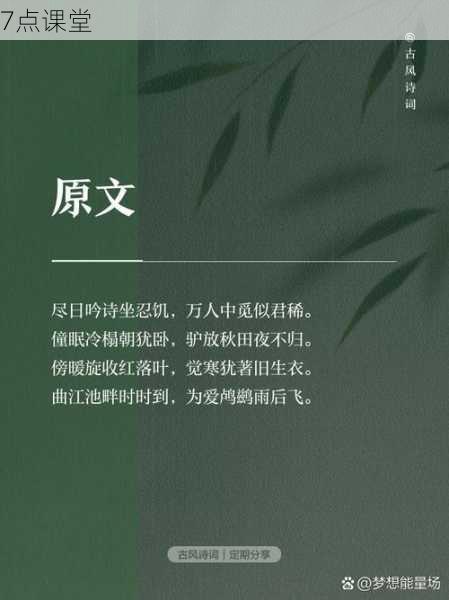

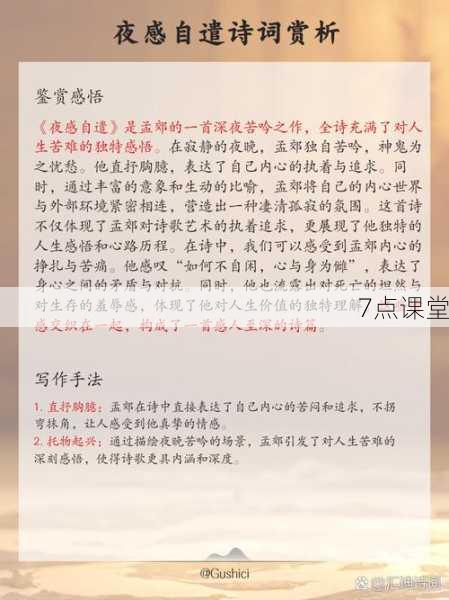

精神困局中的自我囚禁 在洛阳的寒舍里,孟郊将砚台磨穿,贾岛在驴背上推敲诗句,这些流传千年的创作场景,生动勾勒出两位诗人自我囚禁的精神图景,孟郊自述"夜学晓未休,苦吟神鬼愁"(《夜感自遣》),贾岛则留下"二句三年得,一吟双泪流"(《题诗后》)的创作独白,他们的创作已超越普通的情感抒发,演变为对语言极限的持续挑战。

这种近乎自虐的创作态度,实则是诗人对抗平庸的本能反应,在盛唐诗歌高峰之后,中唐诗人面临着艺术突围的双重压力:既要突破前代大师的创作范式,又要回应时代的精神诉求,孟郊选择以瘦硬奇崛的语言锻造诗骨,贾岛则执着于"求奇于字句之间",这种刻意为之的创作取向,恰似给自己戴上了无形的镣铐。

现实困境中的生存囚笼 "诗囚"称号的第二重含义,指向诗人与现实的紧张关系,孟郊四十六岁方中进士,贾岛半生为僧的坎坷经历,使他们的创作始终笼罩着寒苦的阴云,孟郊笔下"食荠肠亦苦,强歌声无欢"(《赠崔纯亮》)的生存体验,贾岛诗中"独行潭底影,数息树边身"(《送无可上人》)的孤寂身影,都在诉说着知识分子在现实夹缝中的生存困境。

这种寒士文学的特质,在长安的朱门酒肉与终南山的破旧僧寮之间形成强烈反差,科举制度催生的新型文人群体,既渴望通过仕途实现抱负,又难以摆脱身份焦虑的困扰,孟郊"春风得意马蹄疾"的短暂欢愉与"出门即有碍,谁谓天地宽"的永恒苦闷,构成了中唐寒士诗人的典型精神图谱。

艺术牢笼中的形式突破 在看似封闭的创作系统中,孟贾二人实则构建了独特的诗学宇宙,孟郊擅长以物写心,将日常意象淬炼为精神符号,其《秋怀》组诗中"冷露滴梦破,峭风梳骨寒"的惊警之语,开创了以丑为美的审美新境,贾岛则精于营造幽邃意境,"鸟宿池边树,僧敲月下门"(《题李凝幽居》)的千古名句,展现了诗人对听觉意象的精准把控。

他们的形式实验在某种程度上预演了宋诗的某些特质,韩愈评价孟郊"横空盘硬语,妥帖力排奡",苏轼形容贾岛诗"瘦",这些评论都指向二人对传统诗歌语言的改造,这种改造既是对盛唐圆熟诗风的反拨,也是中唐文化转型期诗学探索的必然产物。

文化囚徒的精神突围 "诗囚"现象的本质,是知识分子在文化转型期的精神突围,当安史之乱摧毁了盛唐的文化自信,诗人不得不寻找新的表达方式,孟郊的"苦吟"是对儒家诗教传统的坚守,贾岛的"推敲"则暗含禅宗思维的影响,两种不同的突围路径,共同构成了中唐诗歌的复调叙事。

这种创作困境具有超越时代的启示价值,宋代"江西诗派"对字句的雕琢,清代"同光体"诗人的刻意生新,都可视为"诗囚"精神的遥远回响,甚至在现代诗歌史上,闻一多提倡的"戴着镣铐跳舞",与千年之前的苦吟传统形成了跨越时空的对话。

当我们重审"诗囚"这个充满悖论的称谓时,看到的不仅是两位诗人的创作困境,更是整个中唐文化转型的缩影,孟郊贾岛用毕生心血建造的语言囚笼,最终成为了通向艺术自由的特殊通道,他们以自我囚禁的方式突破传统,用苦吟的姿态回应时代,在诗歌的方寸之地完成了精神的涅槃,这种在限制中寻求超越的创作智慧,至今仍在启示着每一个在现实与理想间挣扎的追梦者。