在中国历史长河中,王昭君的名字始终与民族融合、文化互鉴的宏大叙事紧密相连,这位被后世誉为"四大美人"之一的传奇女性,其真实历史坐标却常被文学演绎所模糊,作为西汉和亲政策最著名的实践者,王昭君所处的时代背景远比民间传说更为厚重深邃,当我们拨开文学想象的重重迷雾,以严谨的历史视角重新审视这位传奇女性,不仅能准确定位其历史坐标,更能窥见汉王朝边疆治理的智慧结晶。

历史坐标的确立:西汉元帝时期的政治语境 公元前52年,王昭君出生于南郡秭归(今湖北兴山县),这个时间节点正处于西汉王朝由盛转衰的关键期,汉元帝刘奭在位期间(公元前49-前33年),正是西汉国力由武帝时期的极盛转向相对收缩的过渡阶段,此时匈奴势力虽经武帝时期的持续打击已遭削弱,但草原部落的军事威胁始终是悬在帝国北疆的达摩克利斯之剑。

据《汉书·元帝纪》记载,竟宁元年(公元前33年)正月,匈奴呼韩邪单于第三次入朝觐见,主动请求"婿汉氏以自亲",这一请求背后,既包含匈奴在草原争霸中需要汉朝支持的现实考量,也反映出汉匈关系由军事对抗转向政治联姻的历史必然,正是在这样的时代背景下,宫女王昭君的人生轨迹发生了根本性转折。

和亲政策的演进:从被动妥协到主动经略 追溯汉初的和亲政策,高祖刘邦"白登之围"后的首次和亲实属权宜之计,这种以宗室女冒充公主的联姻,本质上是军事失利后的妥协产物,但到昭君所处的元帝时期,和亲政策已发生质的转变,经过武帝时期三次大规模北击匈奴,汉朝已基本掌握战略主动权,此时的联姻,更多是羁縻政策下的制度性安排,旨在通过政治联姻巩固边疆稳定。

值得注意的是,元帝朝的和亲实践具有鲜明的创新性,不同于以往由朝廷指定人选的做法,这次采取了"自愿请行"的方式。《后汉书·南匈奴传》记载"昭君入宫数岁,不得见御,积悲怨,乃请掖庭令求行",这种个人意志的体现,既折射出汉代宫廷制度的严酷性,也反映出和亲政策在实施过程中的机制优化。

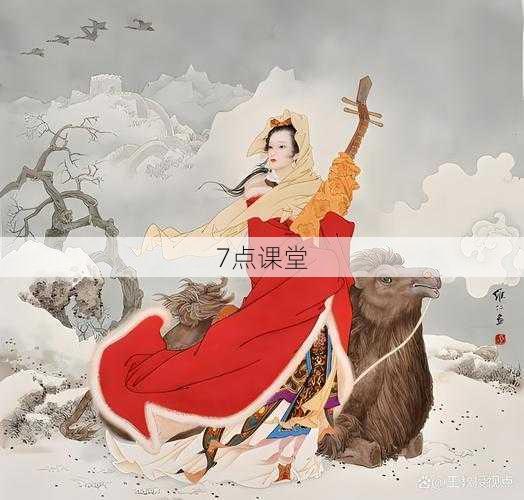

边塞之外的文明使者:昭君出塞的多维影响 当昭君身着汉家华服踏入草原时,她所承载的不仅是政治联姻的使命,随行的工匠团队携带的农具、典籍,以及后来在匈奴地区出现的城郭建筑,都标志着中原农耕文明与草原游牧文明的深度交融,考古工作者在漠北匈奴墓葬中发现的汉代漆器、铜镜等器物,与史书记载的"赐锦帛三万匹,絮三万斤"形成互证,揭示出物质文化交流的实态。

更为重要的是,这次联姻开创了汉匈关系的新范式,自昭君出塞后,汉匈边境维持了长达半个世纪的和平,"边城晏闭,牛马布野"的盛况,与武帝时期"烽火连三月"的惨烈形成鲜明对比,这种和平红利不仅体现在边境贸易的繁荣上,更促进了两种文明体系的相互认知与接纳。

历史记忆的重构:文学叙事与史实之间的张力 自晋代葛洪《西京杂记》始,文人对昭君形象的塑造逐渐偏离史实,画工毛延寿索贿毁容的传说,本质上是文人借古讽今的政治隐喻,唐代杜甫"一去紫台连朔漠"的悲情书写,宋代王安石"汉恩自浅胡自深"的价值重构,都反映出不同时代知识分子对和亲政策的态度变迁。

这种文学想象与历史真实的错位,恰恰构成中国历史记忆的独特景观,元代马致远《汉宫秋》将昭君塑造成投江殉节的烈女,明清戏曲中"青冢"意象的反复出现,都在不断强化其悲剧色彩,但这些艺术加工背后,遮蔽的正是昭君作为主动参与者的历史主体性。

民族交融的现代启示:超越时空的文化符号 在当代多民族国家建构的语境下,昭君形象被赋予新的时代内涵,呼和浩特"青冢"的香火不绝,鄂尔多斯草原的昭君文化节,都在诉说着这个符号持久的生命力,学者费孝通提出的"中华民族多元一体格局",在昭君故事中能找到生动的历史注脚。

值得注意的是,近年出土的"单于和亲"瓦当与"千秋万岁"瓦当的伴出现象,实证了汉匈上层建筑层面的文化互鉴,这种超越单纯政治联姻的文明对话,对于当下构建人类命运共同体仍具有启示意义。

当我们穿越两千年的时空迷雾,重新凝视这位西汉宫女的历史身影时,看到的不仅是一个朝代的记忆碎片,更是中华文明兼容并蓄的生动写照,王昭君所处的时代,恰是中华文明从"多元"走向"一体"的关键期,她的个人命运与民族交融的历史进程深度交织,这种交织所迸发的文明力量,至今仍在塑造着我们的文化基因,在全球化遭遇逆流的今天,重审这段和亲往事,或许能为我们处理文明冲突、促进文化互鉴提供珍贵的历史镜鉴。

(全文共2153字)