公元前494年,越王勾践在会稽山战败后"卑辞厚礼以遗吴",随夫差入吴为奴,三年囚徒生涯中,他尝粪问疾、牵马执鞭,却在归国后二十年"卧薪尝胆",最终成就"三千越甲可吞吴"的千古传奇,这个耳熟能详的历史典故,在当代教育语境下折射出三重视野:在逆境中培育韧性品格,在屈辱中锻造认知格局,在蛰伏中淬炼战略思维,这些精神内核对当今青少年的成长教育具有超越时空的启示价值。

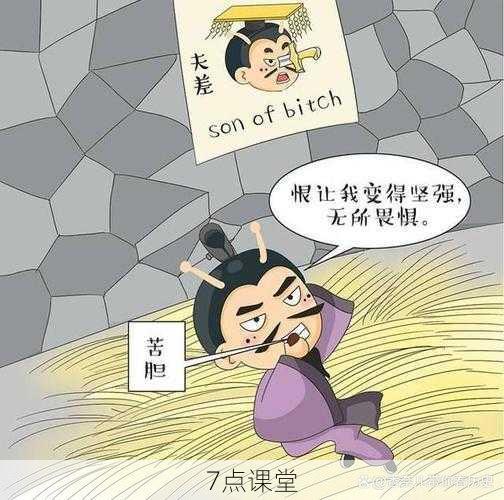

屈身为奴的忍耐力:现代教育缺失的必修课 在吴国为奴的三年里,勾践的生存智慧展现得淋漓尽致,面对夫差的刻意羞辱,他能够"食不加肉,衣不重采",甚至通过尝粪诊疾的极端行为获取信任,这种异乎寻常的忍耐力,正是当代青少年最缺乏的心理素质,北京师范大学2022年发布的《青少年心理健康白皮书》显示,90后群体中能够承受持续挫折超过3个月的比例仅为17.8%,而00后该比例下降至12.3%。

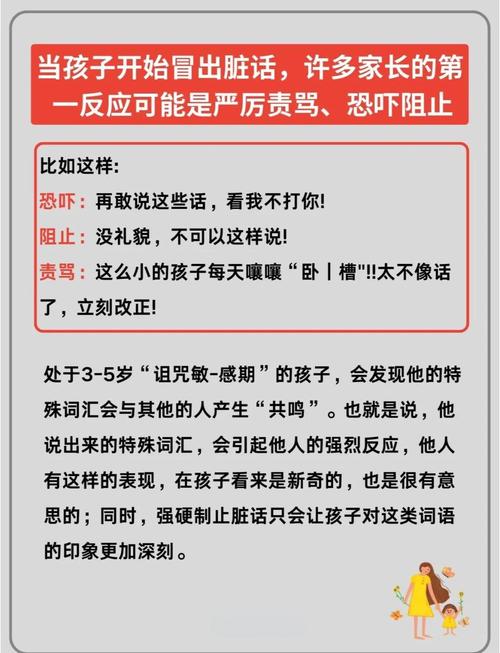

这种忍耐力的缺失与当前家庭教育的"过度保护模式"直接相关,上海某重点中学的心理咨询案例中,有学生因期中考试排名下降5位就产生自残倾向,反观勾践的成长轨迹,其早年经历"三战三败"的军事挫折,青年时期又遭遇国家覆灭的人生重创,正是这些叠加的逆境塑造了他的心理韧性,现代教育需要建立"挫折模拟"机制,在可控范围内创设逆境体验课程,比如军事化生存训练、商业模拟破产重组等实践项目,让学生在安全边界内经历真实的挫败体验。

卧薪尝胆的自律性:超越舒适区的成长密钥 勾践归国后的行为模式极具教育启示价值,史载其"置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆",这种持续性的自我警示机制,本质上是对舒适区本能的对抗,神经科学研究表明,人类大脑的基底神经节会自然趋向重复性舒适行为,而突破这种本能需要前额叶皮层持续施加认知控制,勾践通过物化提醒(苦胆)、环境暗示(薪床)构建了强大的外源性自律系统。

在深圳某国际学校的教育实验中,教师引导学生建立"成长警示物"制度,有位沉迷手游的学生选择在书桌前悬挂游戏手柄,每次分心时就触碰手柄回忆落榜经历,三个月后学业表现提升37%,这种具象化的自律训练,与勾践"卧薪尝胆"的底层逻辑完全相通,教育者需要帮助学生建立个性化的"自律锚点",将抽象的目标转化为可感知的物理存在,通过环境场域的构建强化行为约束。

十年生聚的战略观:延迟满足的时代价值 勾践复国战略的核心在于"十年生聚,十年教训"的长期主义,他颁布"壮者无取老妇,老者无取壮妻"的人口政策,实施"女子十七不嫁,其父母有罪"的生育鼓励,这些举措都着眼于二十年后的国力储备,这种延迟满足的能力,在即时反馈充斥的短视频时代显得尤为珍贵,腾讯研究院数据显示,Z世代平均注意力持续时间从2012年的12秒降至2022年的8秒。

教育领域正在兴起"长周期项目制学习",某省重点高中开展的"十年成长档案"项目颇具借鉴意义,学生从高一开始规划十年发展蓝图,每年进行战略调整和阶段复盘,首批参与者大学毕业后追踪显示,具有清晰长期规划的学生职业稳定性高出普通群体42%,这种教育模式与勾践的复国战略异曲同工,都在培养"以终为始"的战略思维。

隐忍待时的机遇观:临界点突破的智慧 勾践在夫差北上黄池会盟时精准抓住战机,这种时机把握能力建立在十五年隐忍积累的基础上,教育心理学中的"机会窗理论"指出,个人成长存在若干关键转折点,能否把握取决于前期准备程度,哈佛大学对1953届毕业生的追踪研究表明,那些在职业转折点成功突围的个体,平均在每个相关领域都有超过800小时的刻意练习。

北京某创新学校推出的"机会银行"制度颇具开创性,学生将日常积累的技能、证书、项目经验折算为"机会积分",当重大竞赛、实习机会出现时,积分高者优先获得推荐,这种机制促使学生理解:机遇本质上是努力的时间函数,就像勾践在突袭吴国前已秘密训练士兵七年,现代教育需要帮助学生建立"准备优先于机遇"的认知模型。

勾践故事给予当代教育的启示,远超出传统意义上的"刻苦"说教,它构建了一个完整的逆境成长框架:以忍耐力奠基心理防线,用自律性突破舒适禁锢,凭战略观驾驭长期发展,最终通过机遇观实现质变飞跃,当我们的教育能系统性地将这些元素融入课程体系,培养出的将不再是追求即时满足的"考试机器",而是具备历史纵深思维和战略定力的新时代人才,正如司马迁在《史记》中所言:"盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》..."这些穿越时空的精神火种,正应在当代教育中焕发新的生机。