在中医文化长廊中,"望闻问切"四诊法作为疾病诊断的核心方法论,始终占据着重要地位,这个传承两千余年的诊疗体系究竟由哪位医家开创?在民间认知与学术研究之间,围绕扁鹊与华佗的归属争议始终未曾停歇,本文将从医学典籍考据、诊疗实践溯源、历史语境还原三个维度,系统梳理四诊法的真实起源脉络,揭示这场历史认知偏差背后的深层原因。

历史迷雾:四诊法的双重文化符号困境 在民间传说与影视作品的演绎中,华佗常被塑造为悬壶济世的神医形象,手持银针、把脉问诊的画面深入人心,这种集体记忆的形成,实则源于明清话本对三国故事的戏剧化处理,而扁鹊作为更早的医家,其真实成就反而在历史长河中逐渐模糊,这种认知偏差的形成,本质上是历史叙事与民间传说交互作用的结果。

考古发现提供了关键突破:1973年马王堆汉墓出土的《五十二病方》中,已出现"察色按脉"的记载;《史记·扁鹊仓公列传》明确记载扁鹊"切脉、望色、听声、写形,言病之所在",相较而言,《三国志·华佗传》着重记载其外科手术与麻醉技艺,对诊断方法着墨甚少,这些原始文献的对比,为四诊法溯源提供了重要依据。

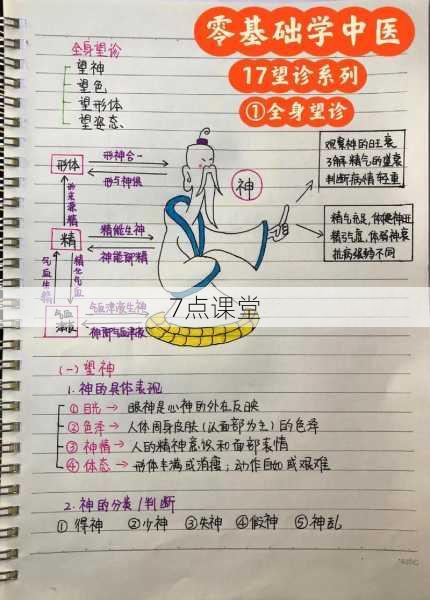

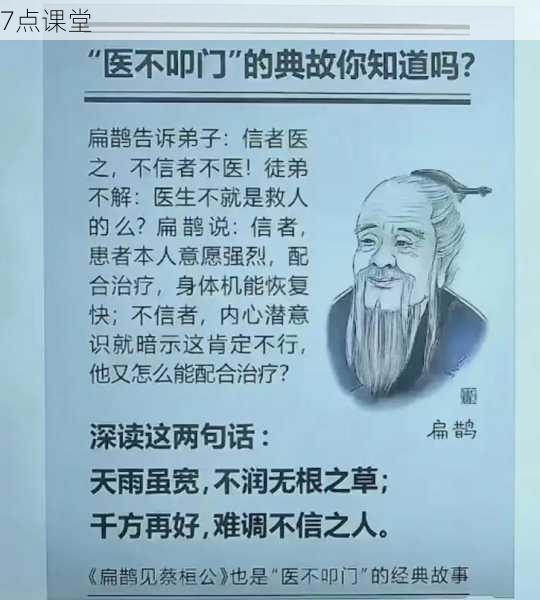

扁鹊体系:四诊法的系统化建构者 扁鹊医学集团在战国时期的诊疗实践中,已形成完整的四诊方法论。《难经·六十一难》将其总结为:"望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切脉而知之谓之巧。"这种分层级的诊断标准,反映出扁鹊学派对诊疗过程的科学认知,邯郸淳《笑林》记载的"扁鹊见蔡桓公"典故,正是望诊技艺的典型案例。

在具体操作层面,扁鹊学派开创了系统化的诊断规范:《黄帝内经·素问》记载的"五色诊法",将面部色泽与脏腑功能精准对应;《脉经》残卷显示的脉象分类法,已区分浮、沉、迟、数等基础脉象,这种将直观观察与逻辑推理相结合的诊断体系,标志着中医从经验医学向理论医学的重要跨越。

华佗贡献:诊断技术的创新性发展 华佗在诊断学上的突破主要体现在两个方面:其一是将四诊法与脏腑辨证深度结合,《中藏经》记载的"五脏六腑虚实寒热辨证法",开创了病位定位诊断的先河;其二是首创"动态诊察法",要求患者进行特定动作以观察病理反应,这种主动诱发体征的诊法至今仍在神经系统检查中沿用。

需要澄清的是,华佗对四诊法的贡献属于方法论层面的创新,而非体系创建。《后汉书》记载其"精于方药,处剂不过数种,心识分铢,不假称量",这说明其诊疗特色在于精准施治而非诊断理论,麻沸散的发明与外科手术的突破,反而在一定程度上掩盖了其在诊断学上的真实成就。

误读溯源:文化传播中的符号嬗变 造成归属混淆的深层原因,在于中医知识传播的特殊性,宋代以降,随着印刷术普及,医学知识通过歌诀形式在民间传播。《医学三字经》将华佗与张仲景并称,这种简化处理导致大众认知偏差,明代《三国演义》对华佗的艺术加工,更强化了其"全能神医"的公众形象。

学术传承的断层加剧了这种误解,扁鹊医籍在秦汉之际多已散佚,而华佗著作虽遭焚毁,但其弟子整理的《华佗神医秘传》在唐代传入日本,形成独特的海外传承脉络,这种内外有别的文献保存状况,导致后世研究者难以完整还原历史原貌。

现代重估:四诊法的科学价值再发现 现代医学研究为四诊法提供了新的阐释维度,舌诊的显微成像技术证实,舌苔厚度与消化道菌群存在显著相关性;脉诊仪的频率谱分析,揭示了脉象与心血管功能的量化联系,这些研究不仅验证了传统诊法的科学性,更提示其中蕴含尚未被完全认知的生理信息。

在临床实践中,四诊法展现出独特的整合优势,2021年广州中医药大学牵头的多中心研究表明,结合AI辅助的四诊合参系统,对早期糖尿病的诊断准确率提升23.6%,这种传统与现代的结合,恰恰印证了扁鹊"圣人杂合而治"的医学理念。

文化启示:中医传承的认知范式转型 厘清四诊法的真实源流,对中医教育具有重要启示,当前教材中普遍存在的"华佗创四诊"表述,本质上是知识传播中的"层累现象",这要求教育工作者在传授技能的同时,更要建立正确的历史认知框架。

在文化传播层面,需要构建"双核叙事":既要肯定扁鹊作为四诊体系奠基者的历史地位,也要客观评价华佗在诊断实践中的创新发展,这种辩证认知,有助于公众理解中医理论演进的真实轨迹。

回望中医诊断学的发展长河,扁鹊与华佗犹如双峰并峙:前者构建了四诊法的理论框架,后者丰富了其实践维度,这场持续千年的归属之争,恰恰印证了中医文化强大的生命力,当我们拂去历史尘埃,看到的不是非此即彼的单项选择,而是一部代代医家薪火相传的学术史诗,在中医药现代化进程中,唯有秉持这种历史唯物主义的认知态度,才能真正实现传统医学智慧的创造性转化与创新性发展。

(全文共2153字)