在中国文学史上,元好问犹如一座横跨金元两代的诗歌丰碑,这位被尊为"北方文雄"的诗人,用笔墨记录了一个时代的伤痛与觉醒,当我们系统研读其最具代表性的十首作品时,会发现这些诗篇不仅构成了金元易代之际的文学地标,更深刻展现了中国知识分子的精神图谱,本文将以教育研究视角,结合具体作品解析其诗歌的文学价值与思想内核。

乱世诗人的精神突围 元好问生于1190年,亲历了金朝由盛转衰的沧桑巨变,在《岐阳三首》中,"野蔓有情萦战骨,残阳何意照空城"的沉痛笔触,既是汴京陷落的实录,更折射出士人对文明崩塌的深刻思考,这位曾中进士的翰林学士,在蒙古铁骑南下时选择"不仕新朝",这种抉择在其《癸巳五月三日北渡》中体现得尤为明显:"道傍僵卧满累囚,过去旃车似水流,红粉哭随回鹘马,为谁一步一回头。"诗中未见激烈控诉,但通过白描手法呈现的惨烈场景,传递出比直抒胸臆更震撼的批判力量。

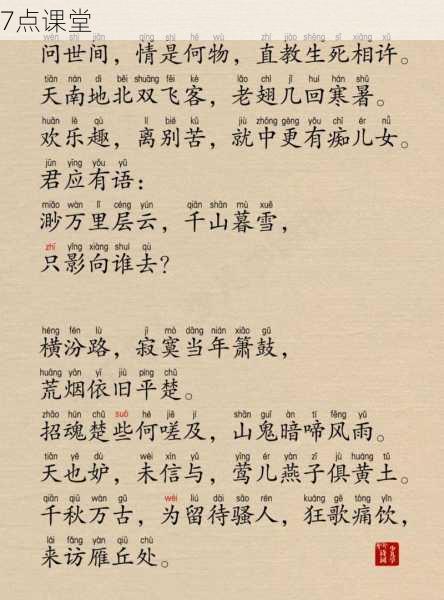

经典诗作的多元维度解析 在元好问现存1360余首诗词中,《摸鱼儿·雁丘词》无疑是最具传播力的代表作,开篇"问世间,情是何物,直教生死相许"的叩问,早已超越爱情范畴,升华为对生命价值的终极思考,这首咏物词将大雁拟人化处理,实则寄托着诗人对忠贞气节的向往,与之形成对照的是《论诗三十首》,这组诗论以"一语天然万古新,豪华落尽见真淳"为核心主张,系统阐述了其反对雕琢、崇尚自然的诗学理念。

《甲午除夜》中"暗中人事忽推迁,坐守寒灰望复燃"的慨叹,展现知识分子在历史变局中的坚守;《涌金亭示同游诸君》"太行元气老不死,上与左界分山河"的雄浑笔力,则显露其山水诗的气象格局,特别值得注意的是《续小娘歌十首》,这组以民间女子口吻创作的乐府诗,通过"雁雁相送过河来,人歌人哭雁声哀"的复调叙事,构建起个人命运与时代洪流的深刻对话。

诗史互证中的文化密码 元好问诗歌最显著的特征,在于实现了个体抒情与史诗书写的有机统一,在《壬辰十二月车驾东狩后即事五首》中,"高原水出山河改,战地风来草木腥"的意象组合,既是对战乱场景的真实记录,又暗含《诗经》"黍离之悲"的文学传统,这种"以诗存史"的创作观,在《南冠行》里得到进一步印证:"曹侯少年出纨绮,高门大屋垂杨里,诸房三十侍中郎,独守残编北窗底。"通过世家子弟的命运变迁,折射出整个士族阶层的时代困境。

其诗歌语言呈现出独特的张力结构:既有"寒波澹澹起,白鸟悠悠下"(《颖亭留别》)的冲淡之美,也不乏"白骨纵横似乱麻,几年桑梓变龙沙"(《癸巳五月三日北渡》)的凌厉笔锋,这种美学上的二元对立,恰是诗人内心世界的外化投射——在出世与入世、坚守与妥协之间寻找精神平衡。

文学传统的创造性转化 作为北方文学的代表,元好问成功实现了对唐宋诗学的超越与创新,在《论诗三十首》中,他既推崇陶渊明"一语天然万古新"的本真,也肯定陈子昂"论功若准平吴例,合著黄金铸子昂"的革新精神,这种兼容并蓄的诗学观,在其创作中体现为对杜诗沉郁风格的继承与发展。《眼中》一诗"眼中时事益纷然,拥被寒窗夜不眠"的忧思,与杜甫"穷年忧黎元"的精神血脉一脉相承。

特别值得关注的是他对词体的革新。《水调歌头·赋三门津》以"万象入横溃,依旧一峰闲"的雄奇意象,突破传统词作的婉约范式,开苏辛豪放词风之先声,这种文体创新意识,使他的创作既保持古典韵律,又充满时代气息。

经典作品的现代启示 在当代教育语境中,元好问诗歌展现出独特的教学价值,其作品涵盖咏史、怀古、山水、论诗等多个维度,为传统文化教学提供了丰富素材。《台山杂咏十六首》中"西北天低五顶高,茫茫松海露灵鳌"的山水意境,可引导学生感受古典诗歌的空间美学;《论诗三十首》则能作为探讨文学批评史的切入点。

更重要的是,这些诗作蕴含的精神品格对当代青年具有启示意义。《宿菊潭》中"期子守磐石,我亦御魑魅"的砥砺之志,《读书山雪中》"扶杖冻云迷晓径,卷帘晴日照书帷"的治学精神,都在诉说着知识分子的责任担当,这种将个人修养与社会关怀相结合的价值取向,正是传统教育思想的精髓所在。

重读元好问的十首经典,我们不仅是在赏析文字的艺术造诣,更是在触摸一个民族的文化基因,从《雁丘词》的生命追问到《论诗绝句》的美学建构,这些穿越时空的诗篇,始终保持着对人性、历史、艺术的深刻思考,在文化传承与创新并重的今天,元好问的诗歌遗产犹如一座精神灯塔,提醒着我们:真正的文学经典,永远指向人类共同的精神家园。