在中国古典文学史上,元代散曲以其独特的艺术魅力占据重要地位,当我们聚焦于元代士大夫阶层的文学创作时,张养浩的散曲作品堪称一座思想性与艺术性兼具的丰碑,这位生于乱世的政治家、文学家,用笔锋记录时代风云,以曲词抒发济世情怀,其作品在元代文坛独树一帜,更对后世产生了深远影响,深入剖析张养浩散曲的创作特征,不仅能帮助我们理解元曲艺术的发展脉络,更能从中窥见中国古代知识分子的精神品格。

张养浩其人:仕隐两难中的精神突围

张养浩(1270-1329),字希孟,号云庄,山东济南人,这位出生于书香世家的文人,在元仁宗延祐二年(1315年)科举及第后步入仕途,历任监察御史、礼部尚书等职,但特殊的时代背景注定了其政治理想的悲剧性——作为汉人官员,在元代特殊的民族政策下,他始终难以完全施展政治抱负,这种进退维谷的人生处境,恰恰成为其文学创作的重要源泉。

在宦海沉浮三十余载后,张养浩最终选择归隐济南云庄,这段看似超脱的归隐生活,实则蕴含着更深层的政治关怀,他的《云庄休居自适小乐府》正是创作于这一时期,这些作品表面吟咏山水田园,实则暗藏对时局的深刻思考,这种"身在江湖,心存魏阙"的矛盾心态,构成了其散曲创作最本质的精神内核。

现实关怀:散曲创作的核心特质

张养浩散曲最显著的特征,在于其强烈的现实批判精神,与同时代文人多沉醉于个人情感抒发的创作取向不同,他的作品始终保持着对民生疾苦的深切关注,在《山坡羊·潼关怀古》中,"兴,百姓苦;亡,百姓苦"的千古绝唱,道出了中国封建社会改朝换代的本质悲剧,这种超越个人得失的政治洞见,使他的作品具有了同时代罕见的史诗品格。

这种现实关怀还体现在对官场腐败的辛辣揭露。《朱履曲·警世》中"才上马齐声儿喝道,只这的便是送了人的根苗"的讽刺,将官场浮华背后的危机一语道破,更难能可贵的是,张养浩在揭露社会黑暗的同时,始终保持着知识分子的道德自觉。《折桂令·过金山寺》中"天地中间,物我无干,只除是美酒佳人,意颇相关"的自省式书写,展现了中国士大夫"穷则独善其身"的精神操守。

艺术创新:元曲本色的典范呈现

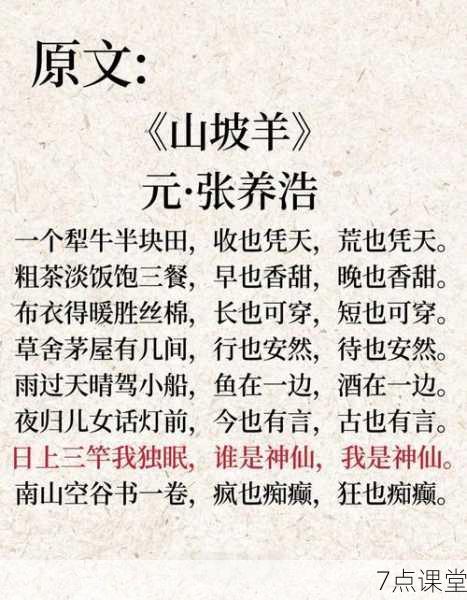

在艺术表现上,张养浩的散曲创作堪称元曲本色的典范,他突破传统诗词的雅正规范,创造性地将俚语俗话融入曲词创作。《雁儿落带得胜令》中"往常时为功名惹是非,如今对山水忘名利"的直白表述,既保持了散曲的通俗特质,又赋予了语言新的审美内涵,这种雅俗共济的语言风格,成为其作品广为流传的重要原因。

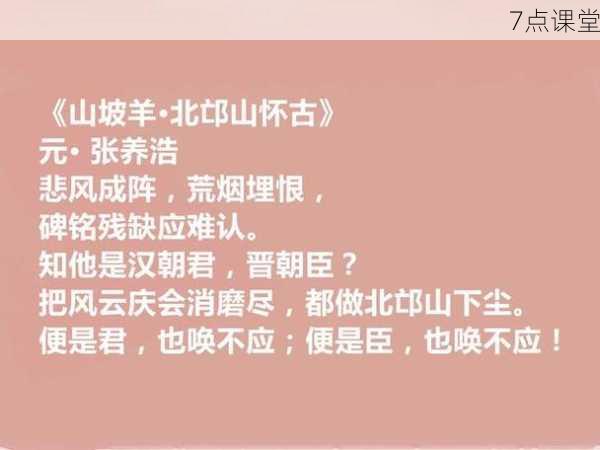

在意境营造方面,张养浩擅长通过时空对照展现历史沧桑。《山坡羊·骊山怀古》中"骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?"的叩问,将具体的历史场景升华为普遍的人生感悟,这种以小见大、虚实相生的艺术手法,极大拓展了散曲的表现空间,他创造性地将诗化语言与散曲格律相结合,《水仙子·咏江南》中"一江烟水照晴岚,两岸人家接画檐"的工整对仗,展现了传统诗词修养对散曲创作的积极影响。

思想境界:儒道互补的精神图谱

张养浩散曲的思想价值,在于成功构建了儒道互补的精神体系,在《普天乐》组曲中,既有"折腰惭,迎尘拜"的入世焦虑,又有"黄花又开,朱颜未衰,正好忘怀"的出世超脱,这种看似矛盾的思想状态,实则体现了元代知识分子在特殊历史语境下的生存智慧。

值得注意的是,张养浩的隐逸思想并非消极避世。《沉醉东风》中"班定远飘零玉关,楚灵均憔悴江干,李斯有黄犬悲,陆机有华亭叹"的历史典故运用,暗含对功名价值的深刻反思,而《庆东原》中"鹤立花边玉,莺啼树杪弦"的自然意象,则寄托着对理想人格的审美追求,这种将个人命运与历史沉思相结合的创作方式,使其作品具有了超越时代的哲学深度。

文学史价值:雅俗嬗变中的典范意义

在元曲雅化进程中,张养浩的创作具有承前启后的特殊意义,他既保持了散曲的民间本色,又注入了文人的审美情趣。《折桂令·中秋》将传统节俗与人生感悟熔于一炉,《朝天曲》则开创了以散曲形式进行历史评论的先河,这种雅俗共赏的创作取向,为后世散曲发展提供了重要参照。

相较于关汉卿的市井风情、马致远的仙道气息,张养浩的散曲更凸显士大夫的淑世情怀,他的作品既不同于纯粹的文人雅词,也区别于完全的市井俗曲,而是创造了独特的"士大夫散曲"范式,这种创作模式的成功实践,证明了中国传统文学雅俗交融的无限可能。

重读张养浩的散曲创作,我们不仅能领略元代文学的艺术魅力,更能感受到中国知识分子一脉相承的精神传统,在七百年前的文字里,那个徘徊在庙堂与江湖之间的文人身影依然清晰可见,他的忧患意识、批判精神与艺术追求,共同构筑起一座连接传统与现代的精神桥梁,当我们在当代重新审视这些作品时,或许能获得超越文学本体的启示:真正的艺术经典,永远与时代脉搏同频共振,永远与人民疾苦血脉相连,这或许就是张养浩散曲历经岁月淘洗依然焕发光彩的根本原因。