被遗忘的历史坐标

1415年,一支由62艘巨型宝船组成的舰队穿越印度洋,停泊在东非的蒙巴萨港,船队首领郑和向当地酋长赠送丝绸与瓷器时,欧洲的亨利王子还在筹划他的第一次航海学校,这段被西方史学家称为“超前时代的航海传奇”,却因后世王朝的保守政策逐渐湮没于历史长河,郑和七下西洋的壮举,不仅是中国古代航海技术的巅峰,更是一把打开明朝外交、经济与文化格局的钥匙,而这一切的起点,始终绕不开一个关键问题:郑和下西洋究竟发生在哪个朝代?

答案指向中国历史上最后一个由汉族建立的统一王朝——明朝(1368-1644),具体而言,郑和的航海活动集中在永乐(1403-1424)至宣德(1426-1435)年间,跨越明成祖朱棣与明宣宗朱瞻基两代帝王,这一时间坐标的确立,为解读明朝的海洋政策提供了历史锚点。

明初海洋战略的历史土壤

明太祖朱元璋立国之初推行“海禁”,严禁民间私自出海,但这一政策在永乐年间发生了微妙转向,朱棣以“靖难之役”夺权后,急需通过对外展示国力巩固统治合法性,1405年,他任命亲信宦官郑和为总兵正使,开启了历时28年的七次远航,这一决策背后暗含三重动机:

- 政治威慑:通过“厚往薄来”的朝贡贸易,重塑以明朝为中心的东亚秩序;

- 经济探索:开辟海上贸易通道,弥补陆上丝绸之路的萎缩;

- 文化输出:传播儒家礼制与佛教思想,构建“天下共主”的文化认同。

值得注意的是,郑和船队每次出海人数超过2.7万人,相当于当时欧洲一座中型城市的人口规模,舰队配备的“宝船”长达137米,排水量达万吨,其技术领先欧洲航海家近一个世纪,这种国家主导的航海模式,与后来欧洲殖民航海形成鲜明对比。

航线图上的文明对话

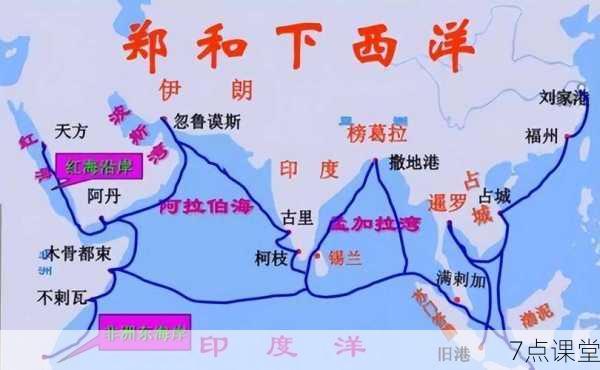

从1405年至1433年,郑和船队的足迹遍及东南亚、南亚、阿拉伯半岛与东非30余国,在满剌加(今马六甲),明朝设立官厂作为中转基地;在锡兰山(今斯里兰卡),郑和碑用汉文、泰米尔文和波斯文记录和平宣言;在阿拉伯半岛的阿丹(今亚丁),船队用瓷器换回麒麟(长颈鹿)、鸵鸟等珍禽异兽。

这些交往细节揭示出明朝外交的独特逻辑:

- 在占城(越南),郑和调解当地王位争端,确立宗主国仲裁者角色;

- 在苏门答腊,船队剿灭海盗陈祖义,保障航道安全;

- 在古里(印度卡利卡特),明朝以“市舶司”模式规范朝贡贸易。

不同于葡萄牙人用火枪建立的殖民据点,郑和船队始终遵循“不可欺寡,不可凌弱”的敕谕,这种以德服人的外交哲学,在爪哇三宝垄至今留存的数百座郑和庙中仍可窥见。

技术密码与历史伏笔

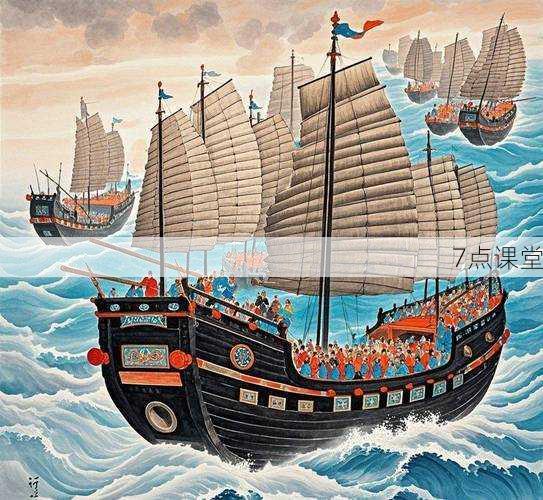

支撑远航奇迹的,是明朝集全国之力打造的航海体系:

- 造船技术:采用水密隔舱、榫卯结构,宝船抗风浪能力远超同期欧洲卡拉克帆船;

- 导航系统:结合牵星术、罗盘与《郑和航海图》,误差控制在5%以内;

- 后勤保障:船上携带黄豆发豆芽、用蒸煮法淡化海水,解决长期航行营养与饮水问题。

这一超前体系的崩塌同样迅速,1436年,明英宗以“废弛中国所宜”为由销毁海图,宝船龙骨在南京龙江船厂逐渐朽烂,当1498年达·伽马抵达印度时,明朝水师已退化为近海巡逻队,这种转折背后,是农耕文明对海洋经济的认知局限:朝贡贸易的巨额财政消耗(约占永乐朝岁入1/4)未能转化为可持续的经济模式。

争议与启示:重估历史的多棱镜

关于郑和航海的争议从未停歇,有学者质疑其“劳民伤财”,认为七次远航消耗白银600万两,却未建立永久贸易据点;亦有研究指出,船队带回的胡椒、苏木等货物曾引发明朝通货膨胀,但更多证据表明,郑和远航刺激了江南纺织业与瓷器业的技术革新,景德镇青花瓷的钴料正来自船队采购的“苏麻离青”。

在文明互鉴层面,郑和船队无意中扮演了文化媒介:

- 伊斯兰教通过船队中的波斯通事传入中国沿海;

- 《瀛涯胜览》记载的海外物种,推动了中国农学发展;

- 东南亚至今保留的“三宝井”“三宝庙”,成为民间记忆的活化石。

超越朝代的文明命题

当我们追问“郑和下西洋在哪个朝代”,答案不仅是“明朝”这一时间标签,更应思考:为何在儒家保守主义盛行的时代,明朝能孕育出如此开放的航海实践?又为何这种实践戛然而止?

历史学者黄仁宇曾指出,郑和远航是“超前技术与落后体制的矛盾产物”,今天重审这段历史,其价值不仅在于考证年代与航线,更在于反思陆地文明与海洋文明的辩证关系——当一艘宝船放下铁锚时,它能否真正系住一个民族对未知的探索渴望?这个问题,或许比朝代归属更值得当代人深思。

(全文约2180字)