在临安城熙熙攘攘的酒肆中,一位身着粗布长衫的老者仰头饮尽杯中浊酒,酒渍沾染了斑白的须髯,他却浑然不觉,提笔在墙壁上挥就"此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门"的狂草,这位看似落魄的文人,正是被后世尊为"南宋四大家"之首的陆游,他自号"放翁"的典故,不仅映照出一代文豪跌宕起伏的人生轨迹,更折射出中国士大夫精神世界的深层结构。

历史语境中的"放翁"由来 淳熙三年(1176年),五十二岁的陆游在成都府路安抚使兼四川制置使范成大幕府任职,这个曾经写下"楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关"的热血青年,此刻却因主张北伐遭主和派排挤,当同僚讥讽他"颓放"时,陆游在《和范待制秋兴》中写下"名姓已甘黄纸外,光阴全付绿樽中,门前剥啄谁相觅,贺我今年号放翁",以"放翁"自嘲,将政治打压转化为精神突围。

这种自我命名的行为在中国文化中具有特殊意义,自屈原以"正则""灵均"明志,陶渊明以"五柳先生"自况,到苏轼"东坡居士"的谪居印记,文人的别号往往承载着其精神世界的重大转折,陆游选择"放翁"这一看似消极的称谓,实则暗藏玄机——既是对现实压迫的柔性抵抗,也是对理想人格的另类构建。

文化符号的多维解读 "放翁"之"放",在儒家传统中本属负面评价。《论语·雍也》有"狂者进取,狷者有所不为"的品评体系,而"放"则被视为逾越礼法的行为,但陆游却将这个贬义词转化为精神勋章,在《鹧鸪天》中写道:"家住苍烟落照间,丝毫尘事不相关,斟残玉瀣行穿竹,卷罢黄庭卧看山。"这种刻意表现的疏狂,实则是士大夫在"达则兼济天下"与"穷则独善其身"之间的第三条道路。

考据学大师钱大昕在《十驾斋养新录》中指出:"放翁之放,非放纵之放,乃放达之放。"这种区分至关重要,陆游的"放"包含着三重境界:政治失意后的自我疏解,艺术创作时的精神解放,以及生命晚境的终极超脱,他在《剑南诗稿》中983次使用"醉"字,但每次醉态背后都是清醒的价值坚守,正如《十一月四日风雨大作》中"僵卧孤村不自哀"的悖论表达。

诗学传统中的精神谱系 将陆游置于中国文学史的长河中观察,"放翁"形象呈现出独特的承继与突破,与李白的"天子呼来不上船"相比,陆游的疏狂多了几分人间烟火;较之苏轼的"一蓑烟雨任平生",又添了几许家国忧思,这种特殊性源于南宋特殊的文化语境:理学昌明与山河破碎的双重挤压,造就了士人精神中前所未有的张力结构。

在《示儿》绝笔"王师北定中原日,家祭无忘告乃翁"的悲壮背后,我们不应忽视诗人晚年《卜算子·咏梅》中"零落成泥碾作尘,只有香如故"的自我定位,这种看似矛盾的精神状态,恰是"放翁"人格的完整呈现:既有儒家知其不可而为之的担当,又具道家乘物以游心的洒脱,最终在"位我上者灿烂星空,道德律令在我心中"的康德式命题里达成和解。

文化场域中的符号再生产 "放翁"称号的传播史本身构成独特的文化现象,宋元之际,这个原本带有自嘲意味的别号,经《鹤林玉露》《齐东野语》等笔记小说的演绎,逐渐演变为文化偶像的标识,明代竟陵派诗人钟惺在《隐秀轩集》中评点:"放翁之放,如老将解甲,其势愈张",道出了这个符号在传播过程中的价值增殖。

值得注意的是,不同时代对"放翁"的阐释存在显著差异,清代四库馆臣强调其"忠君爱国之诚",民国学人则偏爱其"个性解放"色彩,这种阐释的流变,恰似一面棱镜,折射出中国知识分子在不同历史时期的集体焦虑与精神诉求,正如钱钟书在《谈艺录》中所言:"放翁诗云'六十年间万首诗',后人读之,各取所需,遂成万象。"

现代语境下的重估价值 在当代文化场域中,"放翁"形象呈现出新的阐释可能,当我们在杭州孩儿巷98号陆游纪念馆看到"小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花"的诗碑时,不应仅将其视为文人雅趣的标本,在"躺平"与"内卷"并存的现代性困境中,"放翁"精神中的平衡智慧尤其值得重估:如何在坚持与妥协间寻找支点?怎样在入世与出世中保持张力?

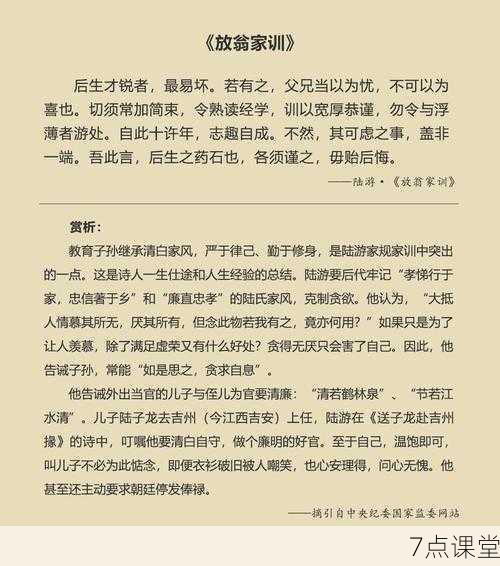

教育实践中,陆游形象的当代转化更具现实意义,当青年学子诵读《书愤》的壮怀激烈时,教师若能引导他们理解"放翁"称号背后的精神辩证法,或许能帮助其建立更健全的人格认知,这种认知不是简单的二元对立,而是理解"知其白守其黑"的中国智慧,在理想与现实的碰撞中培育生命的韧性。

临安城的酒旗早已湮灭在历史尘埃中,但"放翁"的文化基因仍在华夏文明的血脉中流淌,从陆游自嘲的"贺我今年号放翁",到后世"亘古男儿一放翁"的崇高评价,这个称谓的嬗变史本身就是部微型的精神史诗,当我们穿越八百年时空与这位"放翁"对话时,最终发现的或许不是某个历史人物的真实面目,而是中国知识分子在困境中寻求超越的永恒身影。

在绍兴沈园斑驳的墙壁上,《钗头凤》的墨迹虽已漫漶,但"东风恶,欢情薄"的慨叹与"铁马冰河入梦来"的豪情,仍在诉说着一个真理:真正的放达,从不是对现实的逃避,而是看清生活真相后依然热爱的勇气,这或许就是"放翁"留给当代人最宝贵的精神遗产。