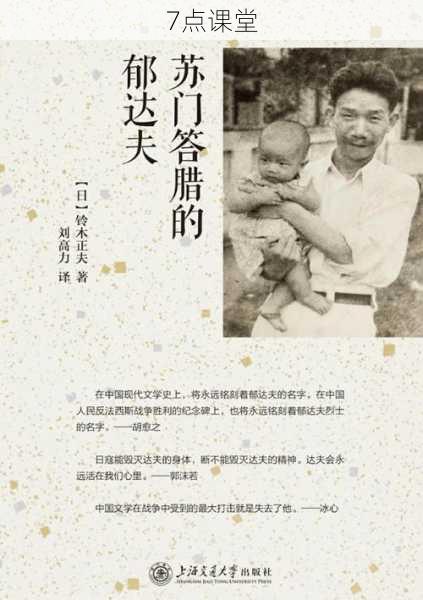

问题的提出:郁达夫文学归属的争议性

在中国现代文学史的研究中,郁达夫的文学流派归属始终是一个充满张力的学术命题,传统教材多将其纳入"浪漫主义"或"感伤主义"谱系,近年则有学者提出"自我抒情派"的命名,这种分歧的根源,在于郁达夫创作中呈现的复杂面向:既有对西方浪漫主义的继承,又包含对日本私小说的转化;既显露出传统文人的感伤气质,又暗含现代主义的心理深度,本文通过文本细读与历史语境还原,试图揭示郁达夫创作的美学本质,进而探讨"自我抒情派"这一命名的学理依据与现实意义。

文本基因解析:自我书写的三重维度

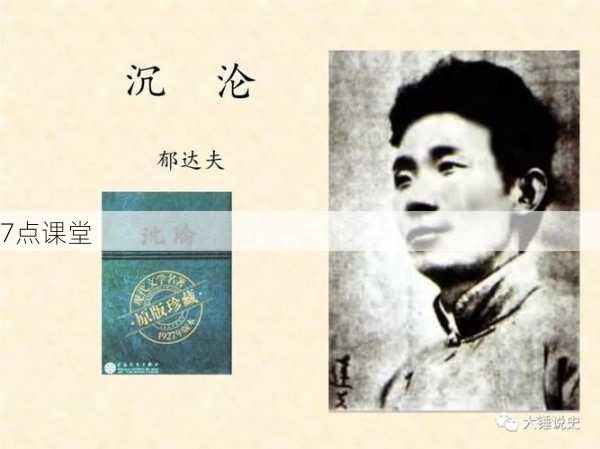

在《沉沦》《春风沉醉的晚上》等代表作中,郁达夫构建了独特的叙事范式,主人公往往以作者分身的形式存在,这种"自叙传"体例突破了传统小说的虚构性边界,其文学基因可从三个层面解构:

身体书写的革命性 小说中频繁出现的疾病意象(肺结核、神经衰弱)、性苦闷的直白描写,构成对传统道德美学的彻底反叛,在《茫茫夜》中,主人公用针刺面颊获取痛感的行为艺术,暗喻着知识分子对精神困局的肉体化表达,这种将心理创伤转化为生理症状的书写策略,比弗洛伊德精神分析学说在中国的传播早了近十年。

时空结构的破碎性 郁达夫打破线性叙事传统,创造"心理时间"主导的文本空间。《过去》采用意识流手法,通过茶花女香烟的烟雾串联记忆碎片;《迟桂花》中杭州山水的描写,实为人物心象的投射,这种时空处理方式,与普鲁斯特《追忆似水年华》存在跨文化的共鸣。

抒情主体的分裂性 "零余者"形象的经典塑造,揭示了现代知识分子的双重困境。《茑萝行》主人公在书信体叙事中不断自我辩驳,展现启蒙理想与生存现实间的剧烈撕扯,这种人格分裂不仅是个人命运的写照,更是五四后整个知识分子群体精神危机的缩影。

流派生成考源:跨文化语境下的美学合成

将郁达夫简单归入既有文学流派的做法,本质上是将复杂的美学现象强行纳入既定框架,若以"自我抒情派"界定其创作,必须追溯其多元文化基因:

日本私小说的转化 留学日本期间,郁达夫对田山花袋《棉被》、葛西善藏《湖畔手记》等私小说进行创造性转化,他摒弃了私小说对日常琐事的自然主义描摹,转而强化抒情主体的精神强度。《南迁》中主人公在箱根温泉的独白场景,既延续了私小说的"身边性"传统,又注入了中国文人的忧患意识。

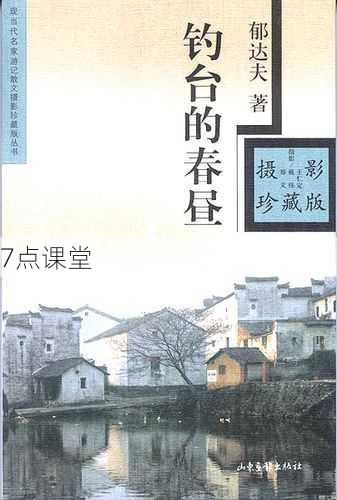

晚明性灵文学的复苏 通过周作人的文学史重构,郁达夫重新发现了袁宏道"独抒性灵"的美学价值。《钓台的春昼》以明清小品文的笔法写现代游记,将山水意境与家国忧思熔铸一体,这种古今对话的写作策略,为自我抒情提供了本土美学支撑。

世纪末思潮的东方回响 郁达夫对王尔德、道森等唯美主义作家的接受,带有鲜明的选择性,他在《戏剧论》中强调:"艺术就是人生,人生就是艺术",这种主张既包含对"为艺术而艺术"的认同,又始终保持着对社会现实的深切关怀,这种矛盾性恰是自我抒情派区别于西方唯美主义的本质特征。

历史定位重估:被遮蔽的现代性维度

将郁达夫定位于自我抒情派,有助于重新审视中国文学现代性的发生机制:

情感现代性的先声 当胡适等人致力于语言工具革新时,郁达夫已深入到情感结构的现代转型领域。《银灰色的死》中对都市孤独感的捕捉,《迷羊》中对宗教体验的探索,都触及了现代人精神世界的核心命题,这种以情感革命推动文化转型的路径,比单纯的形式革新更具深层意义。

主体建构的实验场 郁达夫笔下的抒情主体始终处于未完成状态。《东梓关》中医者文朴与患者徐竹园的双向治愈过程,喻示着现代知识分子主体性的生成方式:不是通过外在的社会行动,而是经由内在的精神对话,这种主体建构模式,为理解中国现代性提供了独特视角。

抒情传统的现代转化 从《采石矶》对黄仲则的重新诠释,到《毁家诗纪》对古典诗体的突破,郁达夫完成了抒情传统的创造性转化,他将私人情感升华为时代寓言的能力,在汪曾祺、白先勇等后世作家身上得到延续,形成中国文学特有的抒情谱系。

当代启示:自我书写的危机与重生

在自媒体时代全民写作的语境下,重读郁达夫具有特殊意义:

真实性的悖论 当网络写作陷入"流量人格"的表演困境时,郁达夫的自我暴露美学提供了重要参照,他在《日记九种》中展现的真诚与勇气,提示着:真正的自我书写必须承受撕裂的痛感,而非制造情感景观。

抒情伦理的重建 面对后现代主义的解构浪潮,郁达夫作品中"痛苦的庄严感"显得尤为珍贵。《故都的秋》对日常生活的诗意提炼,证明抒情不是逃避现实的工具,而是对抗虚无的精神实践。

跨媒介叙事的预言 郁达夫在《迷羊》中尝试的图文互文手法,在当今IP改编时代展现出惊人的前瞻性,他的文学实践提示我们:自我抒情的本质不在媒介形式,而在精神世界的深度开掘。

未完成的抒情传统

郁达夫以生命践行了"文学作品都是作家的自叙传"的创作理念,将自我抒情推向了哲学高度,这种写作不仅是个体心灵的独白,更是民族精神转型的见证,在当代文学陷入技术主义与商业主义的双重围困时,重访郁达夫的文学世界,或许能为困顿中的写作者提供突围的路径:真正的抒情永远与时代的疼痛紧密相连,而伟大的文学终将在自我解剖中抵达普遍的人性真相。