在中国文学史上,"元白"并称的典故广为人知,但相较于白居易家喻户晓的知名度,元稹在当代读者中的认知度却呈现出耐人寻味的落差,这种反差恰恰凸显了重新审视这位中唐文豪的历史坐标与文学遗产的必要性,当我们叩问"元稹是哪个朝代的"这一基础命题时,实际上开启的是一扇通向中唐文化生态的时空之门。

政治坐标:贞元至大和年间的宦海沉浮 元稹(779年-831年)的生命轨迹完整覆盖了中唐五十三载春秋,其人生起点正值唐代宗大历十四年,谢世于唐文宗大和五年,这个时间跨度恰好见证了安史之乱后唐王朝由盛转衰的关键时期,贞元九年(793年)的进士及第,标志着这位少年才俊正式登上历史舞台,此时距安史之乱平定已三十余载,但藩镇割据、宦官专权的阴影始终笼罩着帝国。

在仕途历程中,元稹历任左拾遗、监察御史、翰林学士等职,最高官至同中书门下平章事,这种"五起五落"的宦海生涯,正是中唐党争政治的典型写照,元和五年(810年)因弹劾权贵被贬江陵,长庆二年(822年)拜相仅三月即遭罢免,这些经历不仅塑造了诗人复杂的人格特质,更在其文学创作中烙下深刻印记,当我们细读《连昌宫词》中"官军又取淮西贼,此贼亦除天下宁"的诗句时,能清晰感受到诗人对时局的深切关怀。

文学坐标:新乐府运动的双璧辉映 在文学史上,元稹与白居易共同倡导的新乐府运动,堪称中唐文学革新最醒目的标志,这场运动发生在贞元、元和年间(785-820),正值唐王朝试图中兴的"元和中兴"时期,两人提出的"文章合为时而著,歌诗合为事而作"创作理念,既是对盛唐浪漫主义诗风的反思,也是对杜甫现实关怀传统的继承与发展。

元稹在《乐府古题序》中系统阐述了新乐府理论,强调诗歌要"讽兴当时之事",其《田家词》《织妇词》等作品,以白描手法刻画民间疾苦,如"东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得"的织女悲歌,真实反映了中唐丝绸贡赋制度对百姓的压榨,这种创作实践与白居易《卖炭翁》等作品形成互文,共同构建起中唐社会的全景图卷。

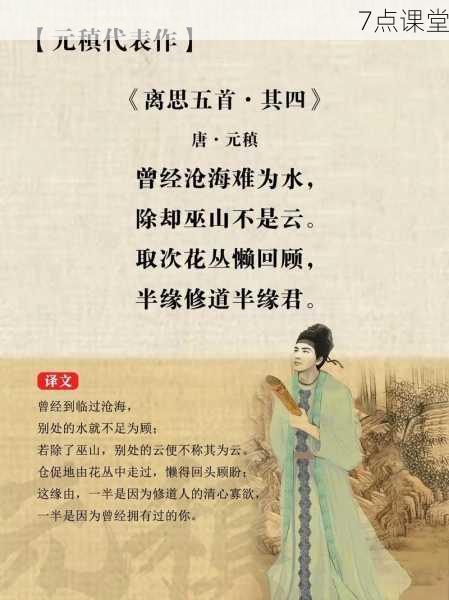

情感坐标:悼亡诗中的时代心象 元稹文学成就的另一个高峰,是其悼亡诗创作,贞元十九年(803年)与韦丛的婚姻,成为诗人最重要的情感经历,当这位年仅二十七岁的妻子病逝后,元稹写下《遣悲怀三首》,诚知此恨人人有,贫贱夫妻百事哀"成为千古绝唱,这些诗作突破了传统悼亡诗的私密性,将个人哀痛升华为对时代创伤的集体记忆。

值得注意的是,这些创作大多完成于元和年间(806-820),正值诗人经历仕途挫折、目睹王朝衰微之际,诗中"闲坐悲君亦自悲,百年都是几多时"的感慨,既是对生命短暂的喟叹,也暗含着对中兴理想破灭的预感,这种个人命运与时代脉搏的共振,使得元稹的悼亡诗具有超越时空的感染力。

交游坐标:中唐文人圈的镜像折射 元稹的交游网络堪称中唐文化界的微缩景观,除了与白居易持续三十年的"通江唱和",他与刘禹锡、柳宗元、韩愈等大家的交往同样值得关注,元和十年(815年)被贬通州时,刘禹锡赠诗"莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉",展现了文人集团在政治逆境中的精神共鸣。

特别值得关注的是元稹与薛涛的文学互动,这位蜀中才女在《赠远二首》中写道"扰弱新蒲叶又齐,春深花发塞前溪",与元稹的唱和诗作构成了中唐文人跨地域交流的生动案例,这些交游不仅丰富了元稹的创作素材,更折射出中唐文化重心向地方转移的历史趋势。

文体坐标:传奇小说的跨界尝试 元稹在文学史上的另一重要贡献,是推动了中国小说文体的发展,其《莺莺传》(又名《会真记》)作为唐传奇的代表作,开创了文人创作爱情小说的先河,这部完成于贞元二十年(804年)的作品,不仅影响了后世《西厢记》等经典戏剧的创作,更标志着叙事文学从史传传统向虚构艺术的转变。

小说中张生"始乱终弃"的行为模式,历来引发诸多争议,但若将其置于中唐社会转型期考察,可见其中蕴含的士人心态变迁:科举制度催生的新兴士族阶层,在传统道德与现实利益间的挣扎,这种文学表达与元稹政治生涯中展现的复杂性形成微妙呼应。

历史坐标:中唐转型的文化标本 从更宏观的视角审视,元稹的人生轨迹完整呈现了中唐社会的多维面相,他的家族背景颇具代表性:北魏拓跋氏后裔的胡姓汉化,恰是民族融合的生动例证;幼年丧父、家道中落的经历,则折射出府兵制崩溃后士族阶层的新困境。

在文学领域,元稹的诗词革新与古文运动形成时代共鸣,他的制诰改革主张,倡导恢复西汉诏书的朴实质直,这种文体改革与韩愈的古文运动异曲同工,共同构成中唐文学复古思潮的重要组成部分。

接受坐标:千年评说的历史嬗变 对元稹的历史评价始终充满张力,宋代以降,道学家对其私德多有指摘,而明清文人又对其爱情诗词推崇备至,这种评价的撕裂性,恰恰印证了元稹其人其作的文化复杂性,直至陈寅恪《元白诗笺证稿》问世,学界方始确立其"文坛革新主将"的历史地位。

当代研究者更关注元稹文学中的现代性元素:他对人性矛盾的坦诚书写,对文体界限的大胆突破,乃至对女性心理的细腻刻画,都显示出超越时代的先锋特质,这种重新发现,使元稹研究成为观察中国文学现代转型的重要窗口。

回到最初的问题——元稹是哪个朝代的?这个看似简单的设问,实则牵动着对中唐文明的整体认知,从代宗大历到文宗大和,元稹五十二年的人生历程,恰与唐王朝由乱入治、中兴梦碎的关键时期重合,他的文学创作,既记录着时代变迁的阵痛,也预示着文化转型的先声,当我们重读《行宫》中"白头宫女在,闲坐说玄宗"的苍凉意境,不仅能触摸到中唐文人的集体记忆,更能谛听到一个文明转型期的历史回响,这种跨越时空的共鸣,正是元稹留给后世最珍贵的文化遗产。