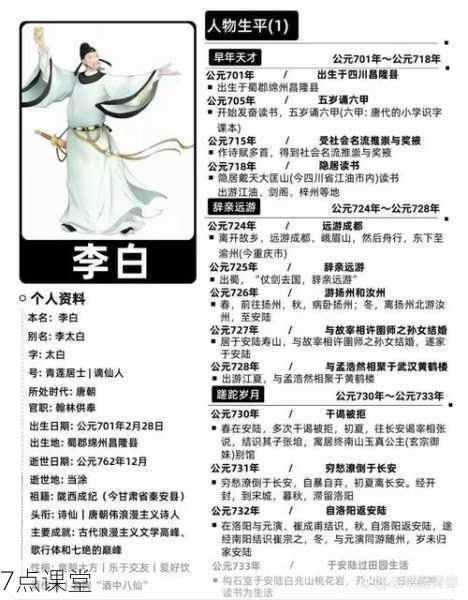

寻访诗仙栖隐地 开元八年(720年),二十岁的李白首次在成都青城山留下"云霞明灭或可睹"的诗句,这位以"谪仙人"自居的诗人,一生中至少有五处明确的隐居记录:岷山、终南山、徂徕山、庐山与秋浦,每处栖居地都见证着其不同人生阶段的精神追求,更折射出唐代士人"隐以待仕"的特殊文化现象。

在剑南道绵州昌隆县(今四川江油),青莲乡的陇西院遗址至今保存着李白少年读书台,清代《龙安府志》记载此处"林壑幽邃,猿鸟时鸣",正是其早期隐居习剑的场所,院中太白洞内的石桌上,仍可见后人镌刻的"夜宿峰顶寺,举手扪星辰"诗句,印证着青年李白"十五游神仙,仙游未曾歇"的求道经历。

终南捷径的实践者 天宝元年(742年)的终南山玉真公主别馆,成为李白人生转折的关键地,此刻的隐居已非单纯的避世,而是践行着卢藏用开创的"终南捷径",据《新唐书》记载,李白在此创作《玉真仙人词》,通过道士吴筠的引荐,最终获得玄宗召见,这种"隐而求仕"的策略,实为唐代科举制度下寒门士子的特殊进身之道。

终南山楼观台遗址出土的唐代柱础显示,当时的道观建筑规模远超今日所见,李白在此创作的《下终南山过斛斯山人宿置酒》,"暮从碧山下,山月随人归"的闲适背后,暗藏着对功名的迫切期待,这种矛盾心态恰是盛唐文人"身隐心不隐"的典型写照。

庐山屏风叠的悖论 至德元年(756年),五十六岁的李白携宗氏夫人隐居庐山屏风叠,此刻的"隐居"却成为其卷入永王幕府的政治伏笔。《永王东巡歌》中"但用东山谢安石,为君谈笑静胡沙"的豪言,与屏风叠"日照香炉生紫烟"的静谧形成强烈反差,这种隐居与入世的剧烈摇摆,折射出安史之乱后士人阶层的精神困境。

2016年庐山考古发现的唐代石砌房基,经碳十四测定恰属天宝至乾元年间的建筑遗存,遗址中出土的越窑青瓷残片与歙砚残块,佐证了当时隐士群体的物质生活水平,这种"隐而不贫"的状态,彻底颠覆了传统隐士"箪食瓢饮"的固有形象。

秋浦河畔的精神放逐 晚年的秋浦(今安徽池州)隐居,标志着李白从政治追求转向生命本真的探索。《秋浦歌十七首》中"白发三千丈,缘愁似个长"的咏叹,与当地青铜冶炼遗址出土的唐代矿冶工具形成时空对话,诗人目睹"炉火照天地,红星乱紫烟"的工业景观,却在诗歌中构建出"山鸡羞渌水,不敢照毛衣"的自然意境,这种现实与理想的撕裂成就了中国文学史上最震撼的生命咏叹。

池州昭明太子庙遗址发现的唐代酒具窖藏,包括鎏金鹦鹉纹银羽觞等精美器物,证实了李白"沽酒与何人"的悲怆并非虚言,这些物质遗存与诗歌文本的互证,为理解诗人晚年心境提供了全新视角。

隐逸文化的时空嬗变 从六朝"岩穴之士"到唐代"朝隐"风尚,李白的隐居轨迹完整呈现了中国隐逸文化的转型过程,敦煌文书P.2555号卷子中的《隐士无名诗集》,记载着"不求朝野名,唯慕烟霞志"的传统隐士观,这种观念在李白身上已演变为"隐显随时"的实用主义哲学。

比较洛阳出土的初唐隐士墓志与李白自述文字可见,7-8世纪士人的隐居动机已从"避祸全身"转变为"待时而出",这种转变与唐代科举制带来的社会流动密切相关,隐居成为寒门士子积累文化资本的重要手段。

地理空间中的文化隐喻 李白的每处隐居地都蕴含着独特的地理意象:岷山的道教仙踪、终南山的政治地标、庐山的军事要冲、秋浦的工业景观,这些空间选择绝非偶然,而是暗合着唐代隐逸文化的多层结构——宗教追寻、功名期许、精神放逐与生命观照。

在当代文化地理学视野下,诗人隐居地的空间分布恰似一张动态的精神地图,从蜀地道教发源地向中原政治中心延伸,再向江南经济重镇转移,这条轨迹不仅记录着个体生命的漂泊,更映射出盛唐向中唐转型期的文化地理变迁。

当我们站在当涂青山李白墓前,眺望姑孰溪水的千年流淌,终于理解诗人的隐居从来不是消极避世,那些散落在巴山蜀水、秦川烟雨、匡庐飞瀑间的栖隐痕迹,实为盛唐文化多元共生的空间见证,这种"隐"与"显"的动态平衡,不仅塑造了李白独特的生命形态,更深刻影响着中国文人精神传统的建构历程,重访这些地理坐标,我们触摸到的不仅是历史尘埃中的诗人足迹,更是中华文明中永不褪色的精神追求。