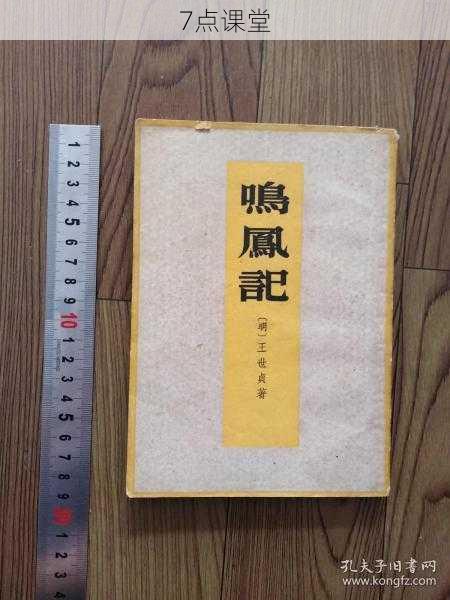

嘉靖四十五年(1566年)深秋,苏州拙政园内一树丹枫红似火,时年四十岁的王世贞手握新完成的《鸣凤记》剧本,凝视着阶前零落的梧桐叶,这位历经宦海沉浮的文学巨擘或许不曾料到,这部凝结着血泪与锋芒的剧作,将突破传统传奇的窠臼,开创中国戏曲直面现实政治的先河,成为明代中叶最具思想深度的文人剧典范。

文坛宗主与时代困局的双重淬炼 在探讨《鸣凤记》的艺术价值前,必须理解王世贞独特的人生轨迹,这位出身太仓簪缨世家的才子,二十岁中进士的辉煌与三十岁遭遇严嵩构陷的剧变,塑造了他对政治生态的深刻洞察,嘉靖三十八年(1559年),其父王忬被严嵩诬陷处斩的惨痛经历,成为《鸣凤记》创作的重要情感支点,不同于同期文人沉迷于才子佳人的绮丽想象,王世贞将目光投向残酷的政治现实,这种创作转向既源于个人创伤,更折射出明代士大夫阶层的精神觉醒。

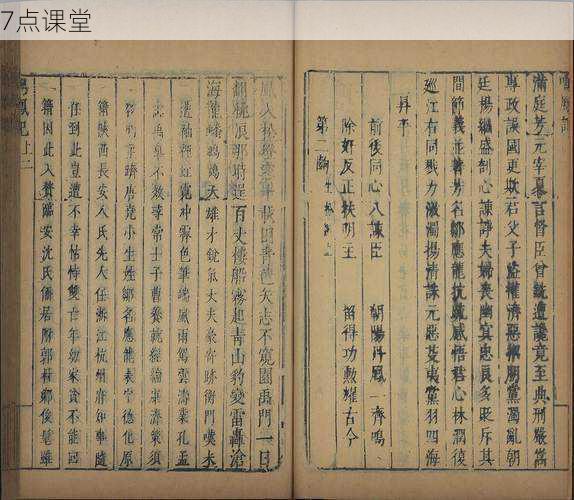

剧作以嘉靖朝"庚戌之变"为背景,却突破历史剧的时空局限,将杨继盛、邹应龙等八位直臣前赴后继的斗争浓缩在紧凑的戏剧时空中,这种"以点带面"的叙事策略,在保留历史真实性的同时,构建出具有象征意义的政治图景,如第二出《忠佞异议》中,严嵩"笑里藏刀定机谋"的阴鸷与夏言"铁骨铮铮对奸邪"的刚直形成强烈戏剧张力,看似程式化的忠奸对立背后,暗藏着对明代官僚体制的深刻反思。

叙事艺术的突破与创新 《鸣凤记》在戏曲结构上的革新令人瞩目,全剧四十一出突破元杂剧四折一楔子的传统框架,首创双线并行的复调叙事:明线铺陈忠奸斗争,暗线穿插民间疾苦,第十出《流民图》中老农"田中禾黍哭蝗虫"的悲吟,与第十八出《严府夜宴》"金盘玉盏映血红"的奢靡形成蒙太奇式的对照,这种跨越阶层的全景式展现,使剧作获得超越个人恩怨的历史纵深感。

在人物塑造上,王世贞展现出惊人的心理刻画功力,第二十五出《夫妇死节》中,杨继盛夫人张氏"愿随夫君共黄泉"的抉择,通过【滚绣球】曲牌层层递进的内心独白,将传统节烈观解构为知识分子的精神殉道,这种将伦理抉择转化为存在困境的笔法,使人物摆脱了道德符号的扁平化,呈现出真实的人性维度。

文人剧的诗性突围 作为后七子领袖,王世贞在《鸣凤记》中实现了文学主张与戏剧实践的完美融合,剧中大量化用杜甫《秋兴八首》的意象系统,如第三十二出《谪官夜泊》中"孤舟寒月照铁衣"的意境,既延续了复古派的诗学追求,又通过戏剧情境赋予古典意象新的时代内涵,这种"以诗入戏"的创作手法,提升了传奇文学的审美品格。

更值得注意的是剧作的语言实验,王世贞创造性地将八股文"破题、承题"的结构思维运用于宾白设计,如严世蕃"天下文章尽在严府"的嚣张宣言,采用四六骈俪句式,却在工整对仗中暗藏反讽机锋,这种雅俗共冶的语言风格,标志着文人剧开始形成独特的修辞体系。

文化场域中的精神共振 《鸣凤记》在晚明的传播史本身就是部耐人寻味的文化史,万历年间,南京秦淮河畔的戏班竞相搬演此剧,竟致"观者塞巷,有泣下者",这种轰动效应不仅源于剧作的艺术感染力,更深层的原因是它触动了晚明社会的集体焦虑,东林党人顾宪成在无锡创办书院时,特命家班排演《鸣凤记》,借古讽今的意图不言而喻。

该剧在清代的命运更显吊诡,乾隆年间编纂《四库全书》时,纪昀虽承认其"忠义之气凛然",却以"语多触讳"为由列为禁毁书目,这种官方态度的转变,恰恰印证了《鸣凤记》超越时代的批判力量,耐人寻味的是,民间抄本仍在秘密流传,光绪年间京剧改编本《杨椒山》的走红,证明其精神血脉从未断绝。

当代观照下的经典重读 站在今天的文化视域回望,《鸣凤记》的价值远不止于文学史坐标,剧中塑造的"士人集团"抗争形象,为理解中国传统知识分子的精神结构提供了鲜活样本,杨继盛"铁肩担道义"的担当意识,邹应龙"智斗权奸"的政治智慧,乃至严嵩"权倾朝野终成空"的人生悖论,构成了一幅完整的士林精神图谱。

在教育层面,这部作品为我们提供了传统文化教育的绝佳范本,剧中蕴含的"文以载道"思想,可通过现代诠释转化为公民责任意识;其艺术创新精神,可启发当代文艺创作如何平衡思想性与艺术性,更重要的是,《鸣凤记》揭示的历史循环困境——清流与浊流的永恒博弈,为现代人理解政治文明演进提供了历史参照。

当拙政园的枫叶四百余次染红秋色,《鸣凤记》依然在戏曲舞台上铿然作响,这部诞生于专制暗夜的文人剧作,以其炽热的批判精神与精妙的艺术构思,在文学长河中刻下不朽印记,它不仅是王世贞个人的精神自传,更是中国文人用戏剧之笔书写的历史备忘录,在传统文化复兴的今天,重读这部传奇经典,我们既能感受到古代士人的风骨气节,更能获得观照现实的精神启示——真正的文学永恒,永远根植于对人性深度的探索和对历史真相的忠诚。