寒食余烬中的文化基因

每逢清明时节,中国大地上飘荡的纸灰与春雨交织,构成一幅跨越时空的文明图谱,在这承载着集体记忆的节日背后,一个流传两千六百年的故事始终在文化基因中跃动——春秋时期晋国贤士介子推的故事,早已超越了单纯的历史叙事,演变为中华文明中关于气节与奉献的精神图腾。

割股啖君:乱世中的道德抉择

公元前656年,晋国公子重耳为避骊姬之乱,带着五位谋臣踏上流亡之路,在卫国境内粮绝之际,随臣介子推的举动震撼了所有人,他悄然割下大腿之肉,与野菜同煮以救主,这个看似极端的举动,实则折射出春秋士人"士为知己者死"的精神追求,司马迁在《史记·晋世家》中以"割股啖君"四字定格了这个场景,却未言明其深层含义。

在礼崩乐坏的春秋乱世,介子推的选择具有特殊意义,不同于管仲"尊王攘夷"的功利主义,他践行的是最纯粹的士人伦理:不因时势变迁而改易初心,不为功名利禄而折损气节,这种道德自觉,恰如孔子所言"志士仁人,无求生以害仁",在晋文公成就霸业的叙事中,留下了超越政治功业的精神坐标。

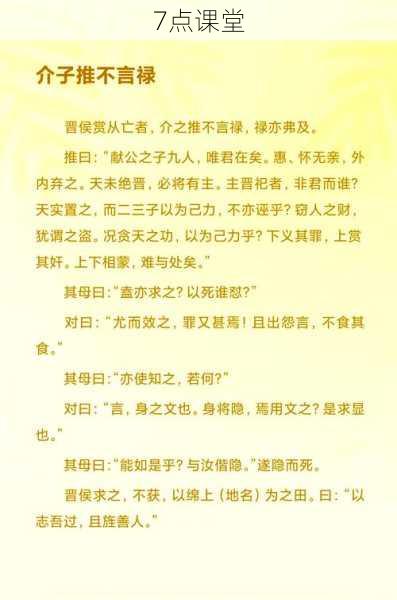

绵山烈火:精神图腾的淬炼

十九年后重耳复国,封赏从龙之臣时,介子推却携母隐遁绵山,这个看似矛盾的选择,实则蕴含着深刻的文化密码。《吕氏春秋》记载其辞曰:"天未绝晋,必将有主,主晋祀者,非君而谁?"他将个人功业归诸天道,这种"功成不居"的品格,恰是道家"为而不恃"与儒家"克己复礼"的完美融合。

当晋文公焚山求贤,介子推宁死不出,最终与母相抱焚身,这场惨烈的结局,在东汉《新论》中被赋予新的解读:火焚绵山的场景,暗合了古代"燔祭"传统,将个人命运升华为民族精神的献祭,柳树洞中的血书"割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明",不仅成就了清明节的精神内核,更塑造了中国人对政治清明的永恒期待。

寒食到清明:民俗演化的精神轨迹

从汉代《荆楚岁时记》到宋代《东京梦华录》,寒食禁火的习俗始终与介子推传说紧密相连,唐代诗人卢象在《寒食》诗中写道:"子推言避世,山火遂焚身,四海同寒食,千秋为一人。"这种将个人悲剧转化为全民纪念的文化机制,展现了中华文明特有的历史记忆方式。

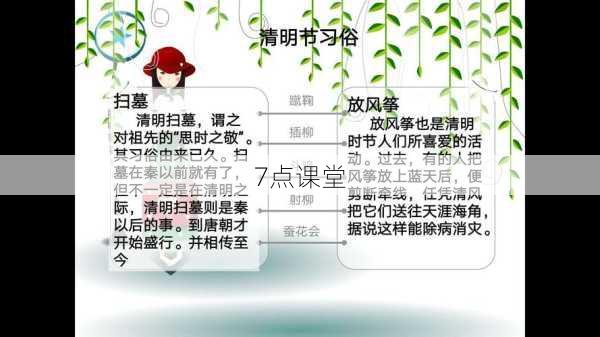

北宋时期寒食与清明合流,形成了独特的文化共生现象,苏轼在《寒食帖》中记录的"那知是寒食,但见乌衔纸",恰是这种文化融合的真实写照,插柳、踏青、秋千等习俗,在哀思与生机的辩证中,构建起中国人独特的生命哲学:在缅怀中孕育希望,在祭奠中展望新生。

当代语境下的精神解码

在全球化冲击传统价值的今天,介子推精神展现出新的时代意义,2019年清明节,山西介休绵山举行的公祭大典上,来自海内外的三万华人共同诵读《清明赋》,这种文化自觉印证了精神传统的强大生命力,教育实践中,"介子推故事"成为德育课程的重要素材,其蕴含的忠诚、廉洁、孝道等价值观,为青少年提供了超越时空的道德参照系。

在乡村振兴战略中,介休市通过"清明文化节"实现传统IP的现代转化,三年累计接待游客460万人次,创造经济收益38亿元,这种创造性转化证明:传统文化不是博物馆中的标本,而是可以不断生长的精神根系。

永恒的精神坐标系

当我们在清明细雨中为先人扫墓时,介子推的故事仍在继续书写,这个流传千年的传说,早已内化为民族文化的精神基因,在每一个慎终追远的仪式中,在每颗向往清明的心灵里,持续释放着超越时空的精神能量,它提醒着我们:一个民族的伟大,不仅在于创造灿烂的文明,更在于始终保持着对崇高精神的敬畏与追寻,这种文化传承的密码,正是中华文明历经沧桑而永葆生机的根本所在。