元好问创作的时代坐标

公元十三世纪的中国北方,金戈铁马的轰鸣声中,一位诗人用血泪文字在历史的褶皱里镌刻下永恒的印记,元好问,这位金元之际最重要的文学家,其作品不仅承载着士大夫阶层的集体创伤,更以独特的艺术视角重构了易代之际的精神图谱,当我们将目光投向《元遗山集》中那些浸透沧桑的文字时,会发现其代表作早已超越单纯的文学范畴,成为一部用诗歌书写的民族心灵史。

《岐阳三首》:丧乱诗的情感巅峰

元好问诗歌创作中最具震撼力的代表作,当属记录金哀宗正大八年(1231)蒙古军攻陷凤翔惨状的《岐阳三首》,这三首七律以"百二关河草不横"开篇,用极具张力的意象群构建出战争废墟的视觉图景,诗人将视角从"十年戎马暗秦京"的宏观历史转向"野蔓有情萦战骨"的微观细节,在集体记忆与个体体验的张力间,展现出惊人的艺术穿透力。

第二首中"陇水东流闻哭声"的听觉描写,与"暗尘随马去还生"的视觉冲击形成通感交响,最令人战栗的是"三十六峰长剑在"的奇崛想象,将西岳群峰化作倒悬的利剑,这种超现实的意象处理使战争创伤获得了形而上的哲学高度,第三首"眈眈九虎护秦关"的典故运用,与"穷途老阮无奇策"的自我指涉形成强烈反差,展现出知识分子在历史巨变中的精神困境。

诗史精神的当代重诠

元好问的丧乱诗之所以能超越同代作品,关键在于其实现了历史真实与艺术真实的辩证统一,在《壬辰十二月车驾东狩后即事五首》中,"高原水出山河改"不仅是自然景观的写实,更是对文明秩序崩解的隐喻,这种将个体命运嵌入宏大叙事的写作策略,使他的诗作具有了"诗史"的双重属性。

值得注意的是,元好问在处理历史题材时始终保持着清醒的批判意识。《癸巳四月二十九日出京》中"只知灞上真儿戏,谁谓神州遂陆沉"的诘问,既是对统治者的辛辣讽刺,也暗含对文化传统的深刻反思,这种超越具体历史事件的思考维度,使其作品获得了跨时代的阐释空间。

艺术本体的突破与创新

在诗歌形式上,元好问实现了对传统杜诗范式的创造性转化,其七律创作既得杜甫沉郁顿挫之神韵,又融入北方文化的刚健气质。《出都二首》中"春闺斜月晓闻莺"的婉约与"汉宫曾动伯鸾歌"的雄浑交织并置,展现出独特的风格张力,这种刚柔相济的美学特质,在金元诗坛具有开创性意义。

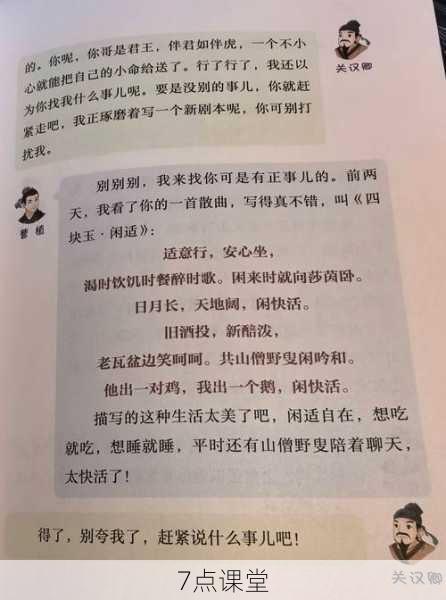

用典艺术在元好问手中发展到新的高度,不同于江西诗派的掉书袋习气,他的典故运用始终服务于情感表达。《论诗三十首》里"曹刘坐啸虎生风"的拟人化处理,使文学批评具有了戏剧化场景的感染力,这种"以故为新"的创作理念,深刻影响了后世古典诗歌的发展路径。

文化守夜人的精神肖像

元好问的词创作同样值得关注。《摸鱼儿·雁丘词》中"问世间,情是何物"的永恒叩问,早已超越具体爱情故事的范畴,升华为对生命价值的哲学思考,这种将个人情感体验与普遍人性关怀相融合的创作取向,使其作品获得超越时空的共鸣。

在散文领域,《市隐斋记》展现出的文化立场尤为耐人寻味,文中对"隐于市"生存智慧的阐释,既是对传统隐逸文化的解构,也暗含对易代之际士人生存策略的深刻思考,这种在散文创作中体现出的思想深度,与其诗歌形成有趣的互文关系。

文学史坐标中的元遗山

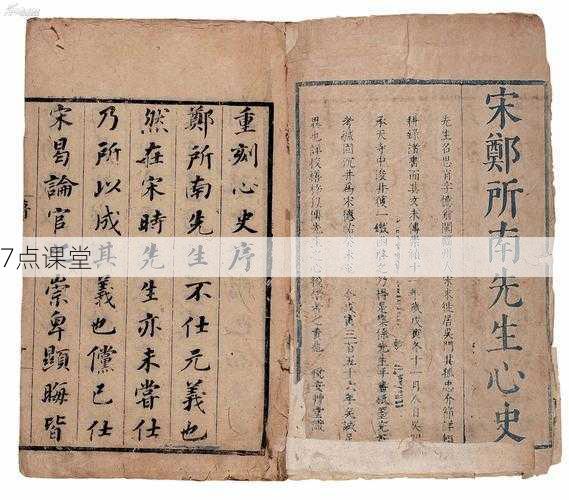

元好问的文学遗产对后世产生了深远影响,清代赵翼"国家不幸诗家幸"的著名论断,在其创作实践中得到完美印证,从元初白朴的杂剧创作,到清代纳兰性德的词风形成,都能看到元好问文学精神的传承轨迹,其"以诗存史"的创作理念,更直接启发了钱谦益等后世大家的文学实践。

当代重读元好问的价值,不仅在于还原一位十三世纪诗人的创作全貌,更在于通过其作品理解中国文人在文明危机中的精神应对,那些记录着"白骨纵横似乱麻"的诗行,那些追问着"千秋万古"的词章,最终都指向同一个命题:在历史的风暴眼中,文学如何守护人性的光辉。

站在当代文化建设的维度回望,元好问代表作给予我们的启示愈发清晰,当我们将《论诗三十首》的诗学主张与《续夷坚志》的志怪书写并置观察时,会发现这位文化巨匠始终在传统与创新之间保持张力,这种既植根文化传统又突破固有范式的创作精神,对于当今的文学创作仍具有重要的镜鉴意义,那些镌刻着时代伤痕的文字,最终都化作了照亮文明前路的星辰。