当圣彼得堡的剧院里回响起《钦差大臣》的哄笑时,当农奴主们恼怒地撕碎《死魂灵》的手稿时,19世纪的俄国文坛正经历着一场前所未有的文学革命,尼古拉·瓦西里耶维奇·果戈里,这位来自乌克兰乡间的文学骑士,用他蘸满讽刺与悲悯的鹅毛笔,在俄罗斯文学的苍穹上划出了一道独特的轨迹,他的创作实践不仅突破了传统现实主义的藩篱,更开创了魔幻现实主义的先声,其作品中蕴含的现代性特质至今仍在世界文学版图上投射着深邃的倒影。

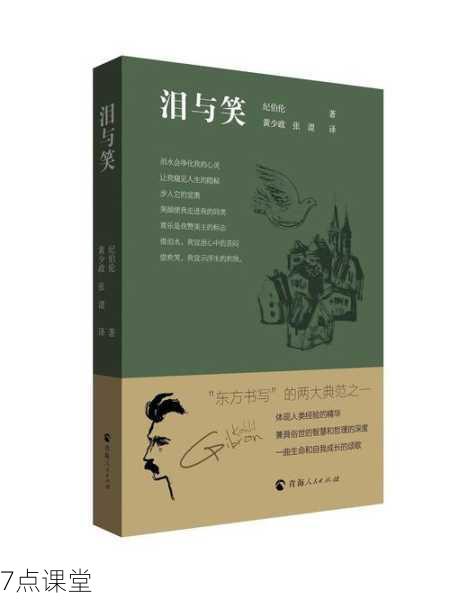

含泪的笑:讽刺艺术的巅峰形态 果戈里的讽刺艺术绝非浮光掠影的嘲笑,而是深植于对人性本质的哲学思考。《钦差大臣》中那场荒诞的误会,恰似一面照妖镜,将官僚体系的腐朽与人性的贪婪照得纤毫毕现,剧中市长那句"你们笑什么?笑你们自己!"的经典台词,道破了讽刺艺术的终极奥秘——在解构社会表象的同时,直指人性共通的弱点,这种讽刺手法在《外套》中达到新的高度:当巴什马奇金用毕生积蓄换来的新外套被抢走时,作者既以夸张笔法描绘小职员的悲剧,又以超现实手法让主人公化作厉鬼复仇,这种将滑稽与悲怆熔铸一炉的叙事策略,使果戈里的讽刺艺术超越了简单的社会批判,升华为对存在困境的终极叩问。

魔幻的土壤:民间叙事与现代意识的交融 在《狄康卡近乡夜话》中,果戈里展现出对民间文学资源的创造性转化,乌克兰草原上的女巫、魔鬼与哥萨克勇士,经过作家的艺术加工,成为解剖人性奥秘的手术刀,这种魔幻元素并非单纯的民俗展示,而是暗含着对现代性危机的深刻隐喻,在《鼻子》这篇堪称魔幻现实主义开山之作的小说里,科瓦廖夫少校丢失的鼻子不仅成为身份焦虑的具象化符号,更预示了卡夫卡式异化主题的诞生,果戈里笔下的魔幻世界始终扎根于现实土壤,当《死魂灵》中的乞乞科夫穿行在俄罗斯大地收购"灵魂"时,那些荒诞的交易场景恰是农奴制最尖锐的批判,这种虚实相生的叙事策略为后来的马尔克斯、布尔加科夫开辟了道路。

复调的人性:典型形象的塑造密码 果戈里的人物画廊呈现出惊人的现代性特征,《外套》中的巴什马奇金不仅是俄国文学中"小人物"的原型,更开创了现代主义文学中异化人格的先河,作家在塑造这些形象时,采用了独特的"显微镜式"观察法:既放大人物某个特征至怪诞程度,又保持心理描写的精确性,这种塑造手法在《旧式地主》中达到极致,那对老夫妇机械重复的日常生活,在作家笔下既充满温情又令人窒息,这种矛盾性恰恰揭示了人性本质的复杂维度,值得注意的是,果戈里的人物往往具有双重面相:乞乞科夫既是狡诈的投机者,又是农奴制的受害者;赫列斯塔科夫既是虚荣的骗子,又是体制的产物,这种拒绝简单道德评判的创作态度,使他的作品获得了超越时代的阐释空间。

解构的狂欢:叙事艺术的先锋实验 在《死魂灵》的叙事结构中,果戈里展现出惊人的现代意识,小说表面遵循着流浪汉小说的传统框架,实则暗含着对文学成规的颠覆:乞乞科夫的收购之旅既是空间上的漫游,更是精神上的历险;那些被交易的"死魂灵"不仅是农奴制的罪证,更是人性异化的隐喻,作家在第二卷手稿中尝试的"炼狱"叙事,更是打破了现实与幻想的界限,这种叙事实验在《狂人日记》中达到顶峰,精神病患者的内心独白不仅解构了理性叙事的权威性,更开创了意识流写作的先河,值得注意的是,果戈里经常在作品中插入作者干预,这种元叙事手法比后现代主义的理论探索早了一个世纪。

神圣的焦虑:创作心理的双重困境 果戈里晚年的创作危机,恰是其艺术追求的最佳注脚,当他把《死魂灵》第二卷付之一炬时,这个极端行为本身就成为理解其创作特色的关键密码,作家始终在笑与泪、讽与悯、现实与理想之间挣扎,这种精神困境在《与友人书简选》中表露无遗,他既想成为社会的医生,又恐惧自己的手术刀过于锋利;既渴望建构道德理想,又清醒认识到人性的局限,这种创作心理的双重性,使其作品始终保持着动态的张力:在《肖像》中,画家恰尔特科夫的艺术堕落史,正是作家自身焦虑的艺术投射。

站在21世纪的门槛回望,果戈里的创作遗产依然焕发着惊人的现代性光芒,当我们在《鼻子》中看到社交媒体时代的身份焦虑,在《死魂灵》里发现消费主义的原始形态,在《外套》中体会技术异化的人性困境,就会理解为何纳博科夫称其为"最奇特的俄国散文作家",这位游走在现实与幻想之间的文学先知,用他特有的"含泪的笑"为我们打开了一扇观察人性的永恒窗口,在这个价值解构与重构并存的时代,重新审视果戈里的创作特色,不仅是对文学传统的致敬,更是对当下生存境遇的深刻观照,正如别林斯基所言:"果戈里教会我们的不是怎样写作,而是怎样看见。"这种看见的能力,正是伟大文学穿越时空的力量所在。