在中国古典文学的星空中,李清照的诗词如同永不褪色的翡翠,历经千年仍焕发着摄人心魄的光芒,这位"千古第一才女"以独特的女性视角,将个体生命体验与时代风云熔铸成不朽的文字,当我们重读《声声慢》中"寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚"的叠字绝唱,或是《夏日绝句》里"生当作人杰,死亦为鬼雄"的慷慨悲歌,会发现这些名句不仅承载着艺术之美,更映照出宋代知识分子的精神图谱,呈现出超越时空的生命智慧。

婉约中的觉醒:女性意识的文学破茧 李清照早期的《点绛唇》"和羞走,倚门回首,却把青梅嗅",以14个字的特写镜头定格了少女的娇羞情态,不同于传统闺阁诗词的程式化表达,这个细节充满了鲜活的生命律动:半掩的门扉既是物理空间的区隔,更是礼教束缚的象征;嗅青梅的动作看似随意,实则暗含对异性世界的好奇与试探,这种突破礼教框架的书写,在《一剪梅》"此情无计可消除,才下眉头,却上心头"中达到新的高度,词人将女性情感波动具象化为可触可感的生理反应,用眉头与心头的空间位移,构建出立体化的情感坐标系。

值得注意的是,李清照在表现女性情思时始终保持着艺术家的节制,她笔下的相思之苦不是泛滥的泪水,而是"莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦"的意象叠加,这种将抽象情感转化为具体物象的创作手法,使私人化的情感获得了普遍性的审美共鸣,正如她在《词论》中强调的"词别是一家",这种文体自觉推动着女性文学从边缘走向主流。

乱世里的担当:士人精神的性别突围 靖康之变不仅是李清照人生的转折点,更是其创作境界的升华契机,当南渡文人还在浅吟低唱时,她已在《夏日绝句》中掷出"至今思项羽,不肯过江东"的历史诘问,这20个字犹如一柄青铜剑,劈开了柔弱哀婉的创作定式,展现出知识分子的家国担当,诗中项羽的"不肯"与现实中统治者的"仓皇"形成强烈对比,这种借古讽今的手法,在《题八咏楼》"江山留与后人愁"中达到新的思想高度。

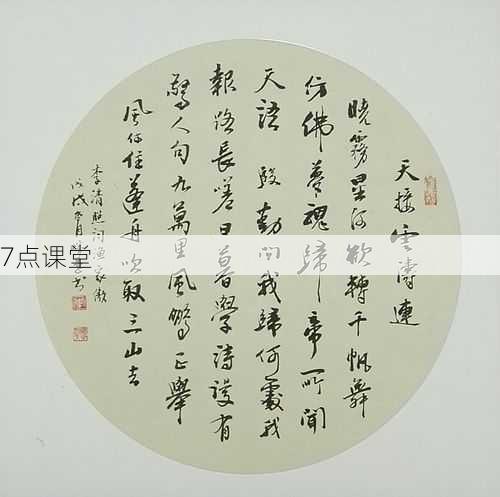

更值得关注的是李清照对传统士人话语体系的解构与重建,在《渔家傲》"九万里风鹏正举"的豪迈吟咏中,她巧妙化用《庄子·逍遥游》的意象,将女性创作者纳入"大鹏"这个传统士大夫的精神图腾,这种性别身份的文学越界,在《永遇乐》"落日熔金,暮云合璧"的今昔对比中愈发明显,词人通过元宵灯节的时空并置,既书写了个体命运的飘零,也记录了时代剧变的阵痛,完成了从"闺阁之思"到"黍离之悲"的创作转型。

超越性的观照:生命哲思的永恒叩问 晚年的李清照在《声声慢》中构建起多维的时空结构:"守着窗儿,独自怎生得黑"的物理时间,"梧桐更兼细雨"的自然时序,"这次第,怎一个愁字了得"的心理时长,三者交织成命运的交响,这种对时间本质的思考,在《武陵春》"物是人非事事休"中得到更凝练的表达,词人通过"春尚好"与"倦梳头"的矛盾并置,揭示出外在世界与内心体验的永恒张力。

最具哲学深度的当属《清平乐》中的"年年雪里,常插梅花醉",这12个字浓缩了三个时空维度的生命体验:少年时的天真烂漫,中年时的借酒浇愁,暮年时的风鬟霜鬓,梅花意象从装饰品到精神寄托的转变,暗合着词人对生命本质的认识深化,这种对存在本质的思考,在《摊破浣溪沙》"枕上诗书闲处好"中升华为超然物外的生命智慧,李清照最终在文学创作中找到了对抗命运无常的精神锚点,将个体苦难转化为审美存在。

当我们重新审视李清照的千古名句,会发现这些文字早已超越单纯的文学创作,成为中华文化的精神基因,从"知否,知否?应是绿肥红瘦"的生命感知,到"欲将血泪寄山河"的家国情怀,再到"学诗谩有惊人句"的创作自觉,这位女词人用文字搭建起连通古今的精神桥梁,在当今教育场域中,引导学生细读这些经典诗句,不仅能提升语言审美能力,更能培养历史同理心与文化传承意识,当我们与青年学子共读"九万里风鹏正举"时,正是在进行一场跨越千年的文化对话,让古典智慧在新时代继续绽放光芒。