一个时代的艺术觉醒

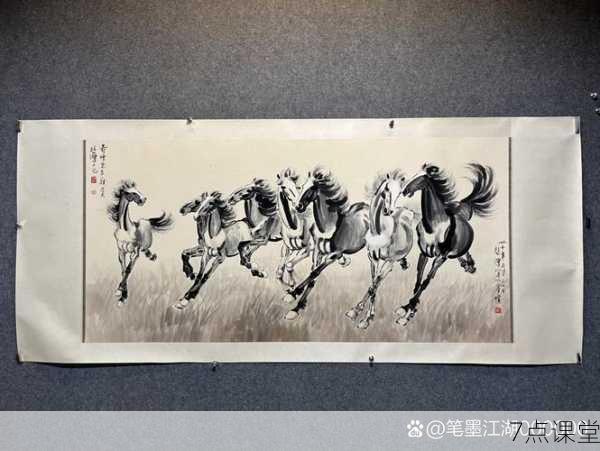

在中国现代美术史上,徐悲鸿的《八骏图》犹如一道划破夜空的闪电,将传统水墨的含蓄之美与西方写实主义的磅礴气韵完美融合,这幅创作于1942年的鸿篇巨制,诞生于民族危难之际的重庆,八匹形态各异的骏马在宣纸上奔腾,不仅展现了画家超凡的绘画技艺,更凝聚着特殊历史时期知识分子的文化担当,当战火硝烟笼罩华夏大地时,徐悲鸿选择以马喻志,用笔墨构筑起民族精神的丰碑,这八匹骏马或昂首嘶鸣,或扬蹄疾驰,每一笔触都饱含着对自由与力量的礼赞,对民族振兴的热切期盼。

解构画面语言:从技法革新到精神图腾

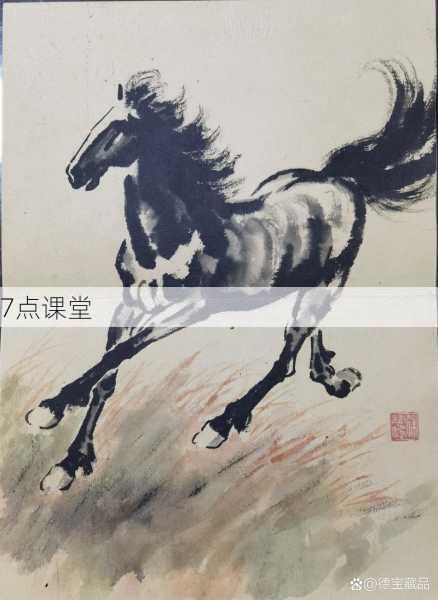

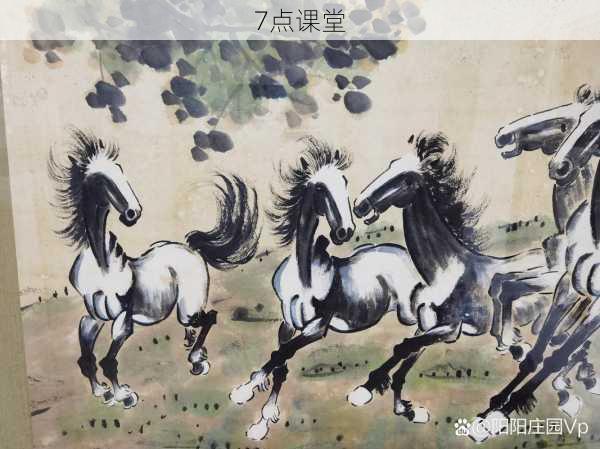

细观《八骏图》,可见徐悲鸿对传统画马技法的革命性突破,他摒弃了古代画家程式化的"瘦马"造型,转而采用解剖学视角精准把握马的骨骼肌肉结构,画面中前蹄腾空的骏马,其躯干比例严格遵循黄金分割,鬃毛的飞动轨迹暗含空气动力学原理,这种将西方科学观察法融入中国写意的创新,使画面既保有水墨的灵动韵味,又充满雕塑般的体积感,更值得玩味的是八骏的排列组合:三匹正面奔驰的马构成视觉中心,两侧马群呈扇形展开,形成蓄势待发的张力,这种构图暗合易经八卦的方位布局,将现代写实技法与传统哲学智慧熔铸一炉。

教育家的艺术实践:以画载道的育人智慧

作为中央美术学院首任院长,徐悲鸿的创作始终与其教育理念血脉相连。《八骏图》中八种不同的马相,恰似其倡导的"因材施教"教育观的艺术投射,画中既有桀骜不驯的烈马,也有温驯内敛的良驹,这种个性差异的刻画,正是对教育本质的深刻诠释——尊重每个生命体的独特性,画面背景留白处隐约可见的草书题跋"山河百战归民主,铲尽崎岖大道平",将艺术创作与社会教育紧密联结,这种以画为媒、寓教于艺的实践,开创了美术教育的新范式。

文化基因的现代表达:传统美学的创造性转化

《八骏图》的成功在于实现了传统文化符号的现代转型,马在中国文化中本是"龙马精神"的载体,徐悲鸿则赋予其新的时代内涵,他笔下的马不再是文人画中萧疏淡泊的意象,而是充满生命张力的现代性表达,画中马匹肌肉的块面构成明显受到法国浪漫主义影响,眼神的刻画则继承顾恺之"传神写照"的精髓,这种跨文化的艺术对话,为传统水墨注入了现代活力,特别值得注意的是马蹄的表现:传统绘画多作虚化处理,徐悲鸿却以浓墨重彩突出马蹄的力量感,这种细节革新彰显着文化自信的觉醒。

艺术教育的当代启示:从技法传承到精神塑造

在数字化浪潮席卷全球的今天,《八骏图》给予艺术教育三大启示:首先是技艺传承与创新意识的平衡,徐悲鸿既精研传统"十八描"技法,又大胆吸收西方透视原理;其次是艺术创作与社会责任的统一,画面中奔腾的骏马始终指向民族振兴的宏大叙事;最后是审美教育中人文精神的培育,八骏各异的形态启示我们要培养个性鲜明、精神独立的艺术人才,当前美术教育中存在的同质化倾向,正需要这种"和而不同"的育人智慧来破解。

跨时空的艺术对话:八骏精神的当代演绎

近年来,《八骏图》持续引发艺术界的创造性转化,在798艺术区,青年画家用数字媒体重新解构八骏形态;在威尼斯双年展,装置艺术家以钢铁材质重构马群意象,这些创新实践印证了经典作品的时代生命力,更值得关注的是基础教育领域的变化:多地美术教材将《八骏图》作为美育案例,引导学生既学习其技法精髓,更感悟画作背后的文化人格,这种从"形似"到"神传"的教学转变,正是徐悲鸿教育理念的当代延续。

永恒奔腾的艺术丰碑

当我们的目光再次掠过《八骏图》飞扬的墨韵,看到的不仅是八匹骏马的英姿,更是一个民族在文明转型期的精神图谱,徐悲鸿用兼收并蓄的艺术语言,将个人才情、教育理想与时代使命熔铸成不朽的视觉史诗,在艺术教育日益强调跨学科融合的今天,《八骏图》启示我们:真正的艺术创新既要深植文化根脉,又要拥抱时代浪潮;既要追求技艺精进,更要涵养人文情怀,这幅承载着民族记忆的画卷,将继续在历史长河中奔腾,为每个时代的艺术教育注入不竭的灵感源泉。

(全文共计2018字)