理解梵高的创作起点

1880年12月,一位27岁的荷兰青年在比利时博里纳日矿区给弟弟提奥写信:"我要成为一个画家。"这句看似普通的宣言,却标志着艺术史上最震撼人心的创作旅程的开启,文森特·梵高选择绘画的年龄,在当代人眼中似乎已经错过了黄金培养期,但正是这个"迟到"的选择,成就了后印象派最璀璨的星辰,当我们深入剖析梵高27岁前的生命轨迹,会发现这段看似"空白"的岁月,实则是艺术火种缓慢孕育的必经过程。

职业探索期的精神积淀(1853-1879)

在拿起画笔之前,梵高经历了漫长而曲折的自我探寻,出生于牧师家庭的他,16岁进入古皮尔艺术公司担任学徒,这份艺术品交易工作让他系统接触了从伦勃朗到米勒的经典作品,伦敦时期的宗教狂热,阿姆斯特丹神学院的求学经历,比利时矿区的传道实践,这些看似与绘画无关的尝试,都在塑造他独特的艺术感知方式。

1879年冬季的矿区生活成为重要转折点,目睹矿工们在地狱般的环境中劳作,梵高开始用炭笔记录所见所感,这些粗糙的速写虽未展现技法功底,却保留着原始的情感冲击力,他在这期间写给提奥的信中写道:"我想用我的画作传达那些无法用语言表达的苦难。"这种将艺术视为精神救赎的信念,成为后来创作的核心驱动力。

技法启蒙期的独特路径(1880-1885)

27岁正式学画时,梵高展现出惊人的学习策略,他拒绝进入传统美术学院,而是通过临摹米勒版画、研究透视理论手册、向海牙画家安东·莫夫求教等方式构建自己的知识体系,1881年埃顿时期的素描本显示,他在人体解剖练习中会反复修改同一部位达十余次,这种近乎偏执的钻研精神弥补了起步较晚的劣势。

1883年德伦特写生期间,梵高发展出独特的观察方法:他会在田野间连续站立数小时,用不同色粉笔记录光线变化,这种对自然光色的痴迷,预示着他后来对印象派的突破,1885年《吃土豆的人》的创作过程尤为典型,他为此绘制了超过40幅习作,甚至专门研究土豆在不同烹饪阶段的颜色变化。

风格形成期的突破蜕变(1886-1888)

巴黎时期是梵高艺术语言的质变阶段,与印象派画家的直接交流,促使他进行大胆的色彩实验,1887年的《唐吉老爹肖像》中,背景堆砌的浮世绘图案与主体人物的厚涂笔触形成奇妙对话,显示出对东西方艺术语汇的创造性融合,这个阶段的速写本显示,他会在同一页纸上并置多角度速写,通过碎片化观察重构空间关系。

阿尔勒时期的创作爆发绝非偶然,1888年2月抵达普罗旺斯后,梵高在给弟弟的信中制定了"每天完成一幅画"的创作计划,他独创的"记忆作画"法——白天外出写生,晚上凭记忆重绘——使《夜间咖啡馆》等作品超越了单纯的视觉再现,这个阶段的作品中,旋转的笔触与互补色的碰撞,实质是多年视觉经验与情感积累的集中释放。

创作巅峰期的精神熔铸(1889-1890)

圣雷米疗养院期间,梵高在精神危机中创造出最具革命性的艺术语言。《星夜》中涡旋的星空不是简单的幻觉表现,而是融合了多年对天体运行的观察记录,他曾在信中详细描述如何通过长期观测总结出星体运动的视觉规律,这种将科学观察转化为艺术表达的思维方式,在《鸢尾花》的植物形态研究中同样清晰可见。

晚期作品中的厚涂技法(impasto)发展出物质性的哲学意味,在《麦田群鸦》中,堆积的颜料形成物理层面的沟壑,使画面空间同时具备地形学特征和情感张力,这种将材料特性融入观念表达的手法,比后来行动绘画派的探索早了半个世纪。

迟开者现象的教育启示

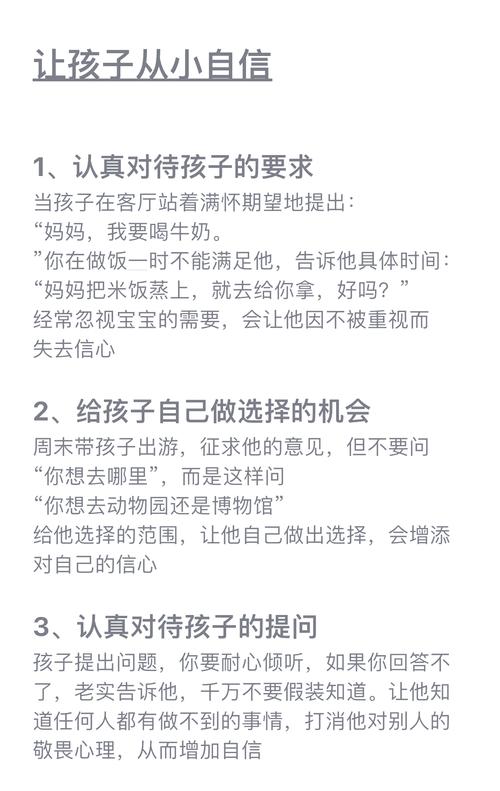

梵高的艺术之路颠覆了多个教育假设,他证明艺术敏感期的"窗口"远比想象中宽广,27岁起步仍可达到巅峰造诣,非科班训练可能保留更个性化的感知方式,他的色彩体系完全建立在自主实验而非学院教条之上,最重要的是,前期多元的人生体验为艺术创作提供了深层的精神矿脉。

当代艺术教育值得反思的是:标准化培养体系是否在过早专业化中扼杀了跨界融合的可能?梵高案例显示,看似"迟到"的创作者,因其丰富的人生阅历往往具备更深刻的人文洞察,他的色彩理论融合了早期宗教体验中对光的神学思考,笔触节奏则源自矿区传教时观察到的劳动者动态。

重新定义艺术生命的维度

当我们追溯梵高27岁开始的创作历程,看到的不仅是个人天赋的展现,更是人类精神突破时空限制的见证,从1880到1890的十年间,他完成从素描练习到风格革命的跨越,平均每36小时就产生一件作品,这种创作密度背后,是持续终生的知识整合:神学思考赋予画面精神性,文学修养塑造图像叙事,科学观察支撑形式创新。

在数字时代重审梵高之路,我们更能理解艺术教育的本质应是生命经验的转化而非单纯技法的传授,他晚期作品中的每道笔触都承载着27年的人生积淀,证明真正的艺术突破往往发生在专业训练与生命体验的化学反应中,这种启示,或许比追问"何时开始"更重要——它提醒我们,艺术创造力的觉醒永远与个体生命的完整度相关,而非简单的时间刻度。