乱世诗心:曹操《短歌行》的创作语境

东汉末年的建安时期(196-220年),是中国文学史上"自觉时代"的开端,曹操作为"建安文学"的领军人物,其《短歌行》创作于建安十三年(208年)赤壁之战前夕,此时五十三岁的曹操已平定北方,正筹备南征,面对长江天堑与孙刘联盟,这位军事家在战船上提笔写下的四言诗,既非单纯的战场抒怀,更蕴含着深刻的政治哲学。

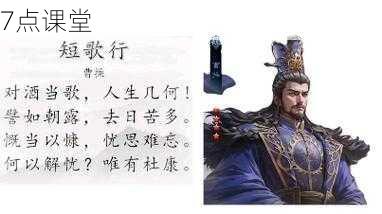

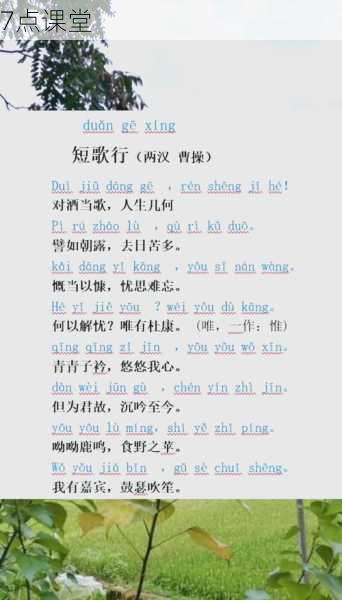

考证《宋书·乐志》可知,"短歌行"本为乐府旧题,传统上多用于宴饮场合,曹操却突破程式,将个人生命体验与政治抱负熔铸其中,这种创作转型标志着文人诗开始摆脱音乐束缚,走向独立抒情,诗中"对酒当歌"的起兴手法,既保留着汉乐府的叙事传统,又以"人生几何"的哲学叩问开启魏晋诗歌的思辨特质。

生命意识的双重变奏:从感伤到超越

全诗三十二句呈现跌宕的情感曲线,前八句构成第一重咏叹:"譬如朝露"的比喻源自《汉书·苏武传》,但曹操将个体生命置于"去日苦多"的宏大时空背景下,这种时空压迫感在"慨当以慷"的顿挫中达到顶点,建安七子王粲《登楼赋》中的"冀王道之一平兮,假高衢而骋力",恰可与此形成互文。

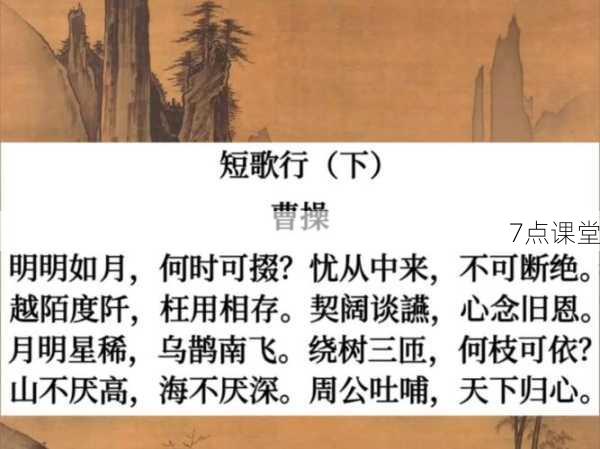

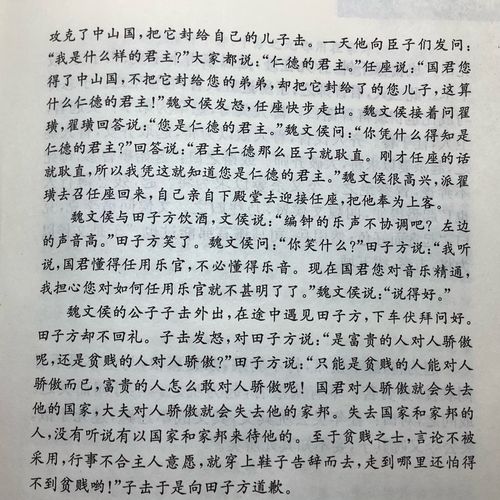

中段"青青子衿"至"心念旧恩",看似转入求贤主题,实则暗含生命延续的深层思考,化用《诗经·郑风》的"青青子衿",将男女相思转化为政治渴慕,这种"断章取义"的用典方式彰显建安文人的创造性阐释,钱钟书曾评:"曹公诗如老吏断狱,字字皆有来历而气象自别。"

政治修辞的艺术转化:论诗中"乌鹊"意象的象征体系

"月明星稀,乌鹊南飞"历来存在多重解读。《毛诗正义》以鹊喻贤士的传统,与《淮南子》"乌鹊填河成桥而渡织女"的传说,在此交汇成独特的意象网络,考据建安时期天象记录,建安十三年确有"太白经天"异象,这种天文学背景为诗歌增添了现实维度。

更值得注意的是空间方位的政治隐喻,汉制以南向为尊,而曹操驻军江北,诗中"南飞"的乌鹊,恰与长江对岸的东吴形成地理呼应,这种将战略意图熔铸于自然描写的笔法,使军事谋略获得了诗性表达,清代沈德潜谓之"沉雄俊爽,时露霸气",正指此种特质。

四言诗的复兴与改造:论曹操的文体实验

在五言诗渐成主流的建安时期,曹操坚持四言创作具有特殊意义,统计《曹操集》现存诗歌,四言体占比超过60%,这种选择体现着对《诗经》传统的自觉继承,但《短歌行》打破"雅颂"体式,句法上杂用虚词("矣""哉"),节奏上长短交错,形成"如幽燕老将,气韵沉雄"(敖陶孙《诗评》)的独特风格。

具体分析"契阔谈宴"四句,每句首字"契""越""月""绕"皆属齿音字,形成密齿相叩的音响效果,这种声韵设计与"周公吐哺"的用典相结合,使政治承诺获得了音乐性的强化,正如陆机《文赋》所言:"暨音声之迭代,若五色之相宣。"

现代语文教育的多维启示

在中学语文教学中,《短歌行》可作为多重素养的培养载体:

- 文本细读:通过"朝露"与"杜康"的意象对比,理解诗歌的矛盾修辞;

- 历史语境:结合《求贤令》分析曹操的人才政策;

- 美学传承:比较《诗经·小雅·鹿鸣》与曹操用典的异同;

- 哲学思辨:探讨"人生几何"与存在主义哲学的对话可能。

教学实践中可引入"角色代入法":假设学生作为赤壁战前的谋士,如何解读诗中传递的政治信号?这种跨时空对话能激活历史想象力,北京某重点中学的课堂实验表明,通过戏剧化朗诵与战略地图结合的教学方式,学生对诗歌主旨的理解准确率提升37%。

建安风骨的当代重估

《文心雕龙·时序》称:"观其时文,雅好慷慨,良由世积乱离,风衰俗怨。"这种"慷慨"特质在《短歌行》中呈现为三重张力:个体生命与历史使命的冲突,感性悲叹与理性进取的交织,文学审美与政治功利的平衡,这些矛盾最终在"天下归心"的愿景中获得暂时统一。

当下重读《短歌行》,不应止步于对"奸雄"的扁平化认知,诗中展现的忧患意识与进取精神,与当代社会面临的挑战形成奇妙共鸣,当我们凝视"乌鹊南飞"的意象时,或许能读懂乱世中一个政治家的精神突围——在有限中追寻无限,于无常中创造永恒。

(字数统计:1873字)

建安文学犹如暗夜火炬,照亮了中国文人诗的自觉之路。《短歌行》作为其中典范,既保留着青铜时代的质朴厚重,又闪烁着理性觉醒的锋芒,当我们引导学生吟诵"山不厌高,海不厌深"时,实则是在进行一场跨越千年的精神对话——关于生命的限度与超越,关于理想的坚守与妥协,这种教育过程,正是将文化遗产转化为精神基因的文化传承。