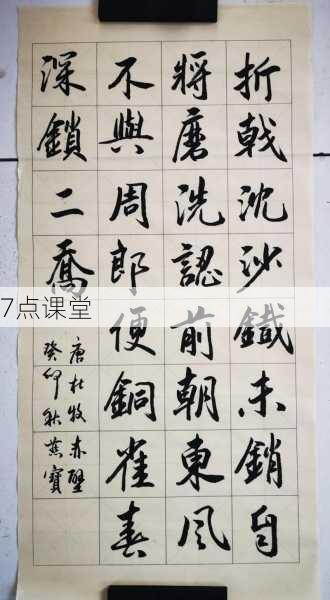

诗史互证中的价值颠覆 杜牧的《赤壁》作为唐人咏史七绝的巅峰之作,其艺术价值早已超越简单的历史复述,当诗人驻足赤壁古战场,从江底拾起那段锈迹斑斑的断戟,这个看似寻常的考古行为,实则暗含对历史叙事权威性的解构,折戟沉沙的意象不仅是战争遗物的具象呈现,更隐喻着历史真相在时间长河中的湮没与扭曲,通过"自将磨洗认前朝"的考据过程,诗人将历史叙事从官方正史的桎梏中解放出来,为重新审视赤壁之战提供了全新的认知维度。

东风解构下的英雄神话 "东风不与周郎便"的假设性推演,彻底动摇了传统史观中周瑜的完美英雄形象,建安十三年(208年)的东南风,在《三国志》中被简化为自然现象的偶然助力,而在罗贯中的《三国演义》中则被神化为诸葛亮借东风的玄幻叙事,杜牧以诗人的敏锐洞察,捕捉到这场决定历史走向的战争背后潜藏的偶然性因素,这种对天时地利的刻意强调,实质上是对"人定胜天"传统史观的质疑,更是对将帅个人能力决定论的深刻反讽。

女性符号的政治隐喻 "铜雀春深锁二乔"的惊世之语,将政治博弈的残酷本质浓缩于香闺意象之中,二乔作为孙策、周瑜之妻的特殊身份,在此处超越了单纯的女性符号,成为国家命运的象征载体,诗人有意将社稷存亡与女性贞操进行戏剧化关联,既是对男权社会政治伦理的辛辣嘲讽,也暗含着对统治者将女性作为政治筹码的批判,这种以艳情写兴亡的笔法,在晚唐特殊政治语境下,实则是对当权者耽于享乐、忽视民生现状的隐晦抨击。

晚唐语境中的现实投射 创作于会昌二年(842年)的这首诗,正值牛李党争白热化时期,杜牧作为牛党要员李德裕的政敌,其政治处境与三国时期的周瑜有着微妙相似性,诗中"东风"意象可解读为对政治机遇的渴求,而"铜雀"之喻则暗指宦官专权导致的朝政腐败,此时距安史之乱已近百年,藩镇割据、河朔三镇形同独立王国的现实,与东汉末年群雄割据的历史情境形成强烈互文,诗人借古讽今的意图,在历史与现实的镜像对照中愈发清晰。

历史偶然性的哲学思辨 杜牧对赤壁之战的重新诠释,触及历史决定论与偶然论的深层哲学命题,当诗人将周瑜的成功归因于东风之便,实则在挑战"天命所归"的正统史观,这种思考方式与司马迁"究天人之际"的史学观一脉相承,但又突破宿命论框架,强调偶然因素对历史进程的颠覆性影响,在晚唐佛道思想盛行的背景下,这种历史认知既体现儒家知识分子的理性精神,也暗含对王朝气数将尽的隐忧。

文学传统的创造性转化 该诗对前代文学资源的运用堪称典范,曹操《短歌行》的英雄气概,诸葛亮《出师表》的忠贞形象,在杜牧笔下都被解构为偶然性叙事的一部分,诗人巧妙化用《三国志》裴松之注引《江表传》的史料,将"东风"这个原本边缘化的细节提升为历史转折的关键要素,这种对史料的创造性误读,不仅形成强烈的艺术张力,更开创了以细节重构历史的文学传统,直接影响后世苏轼《念奴娇·赤壁怀古》的创作路径。

士人心态的文化镜像 诗中蕴含的悖论性思维,折射出晚唐士人复杂的精神世界,表面上对周瑜的揶揄,实则是怀才不遇的自我写照;看似轻佻的闺阁想象,包裹着深沉的家国忧思,这种矛盾心态在"十年一觉扬州梦"的杜牧身上体现得尤为明显,当科举出身的寒门士子遭遇宦官专权的政治现实,当儒家济世理想碰撞藩镇割据的社会困境,《赤壁》中的历史反思就成为知识分子精神困境的艺术投射。

讽刺艺术的审美超越 该诗的讽刺艺术突破传统咏史诗的单一维度,形成多声部的复调结构,表层对历史人物的戏谑,中层对现实政治的隐喻,深层对历史本质的叩问,共同构成层层递进的讽刺体系,诗人采用"以轻写重"的反讽策略,用"锁二乔"的香艳想象消解"三分天下"的宏大叙事,这种举重若轻的表达方式,使讽刺效果既不失含蓄典雅,又具有摧枯拉朽的思想力度。

在历史长河的涤荡中,杜牧的《赤壁》犹如一柄穿越时空的青铜古剑,其锋芒不仅指向特定历史人物,更刺破了笼罩在历史叙事之上的重重迷雾,当我们重新审视这首二十八字的短诗,会发现其中蕴含的批判精神与哲学智慧,早已超越具体讽刺对象的范畴,升华为对历史书写本质的永恒追问,这种追问在当今信息爆炸的时代显得尤为珍贵,它提醒我们:任何历史叙事都是特定视角的建构,唯有保持批判性思维,才能在纷繁复杂的叙事迷宫中接近真相的本相。