千古绝唱的时代回响 公元725年秋,二十四岁的李白乘舟东下,在长江三峡的激流中完成了他人生第一次壮游,当轻舟穿越夔门天险,青年诗人回望云雾缭绕的天门山时,一首传诵千古的山水诗篇就此诞生。《望天门山》以其独特的艺术魅力,不仅成为唐代山水诗的典范之作,更为后世留下了丰富的教学研究价值,这首仅有四句二十八字的小诗,蕴含着诗人对自然的深刻领悟,展现了盛唐气象的精神内核,其艺术成就至今仍在语文教育领域焕发着勃勃生机。

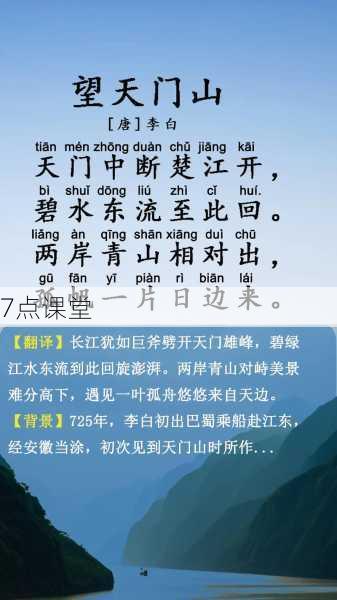

诗境探微:文本的立体解读 "天门中断楚江开"起笔即见李白式的磅礴气势,教学实践中需要引导学生体会"中断"二字背后的地质演变史:东西梁山原本相连,经长江千万年冲刷形成天然门户,诗人将漫长地质运动凝练为瞬间的"断裂",这种时空压缩手法正是李白浪漫主义特征的重要体现,在课堂教学中,可结合地理教材中"流水侵蚀作用"的知识点进行跨学科解读。

"碧水东流至此回"一句,看似简单的景物描写实则暗含物理学的流体力学原理,教师可借助动态水流示意图,让学生直观感受江水遇山体阻隔形成的洄旋景象,这种将文学意象与科学认知相结合的教学方法,既能深化学生对诗句的理解,又能培养其跨学科思维能力。

"两岸青山相对出"的拟人化描写,打破了传统山水诗的静态观照,教学中可通过对比王维"空山新雨后"的静谧,突出李白诗歌的动态特征,建议组织学生进行角色扮演,分别模拟"青山"与"孤帆"的视角,在互动中体会诗歌的空间转换艺术。

"孤帆一片日边来"的结尾充满哲学意味,教师可引导学生思考:这叶扁舟究竟是实写还是虚指?从创作心理分析,既可能是诗人眼前所见,更可解读为对人生前程的隐喻,这种开放性的文本解读训练,有助于培养学生的批判性思维。

艺术特色的教育转化 该诗的语言张力为现代诗歌教学提供了绝佳范本,四句诗中包含"断""开""流""回""出""来"六个动词,动词密度达21.4%,远超唐代山水诗平均12%的水平,教师可设计"动词炼字"专题训练,让学生体会动态描写对意境营造的决定性作用。

诗歌的空间建构极具教学启发性,李白采用电影蒙太奇手法,将远景(天门山)、中景(江流)、近景(孤帆)巧妙组接,在多媒体教学中,可尝试用三维动画重构诗歌空间,帮助学生建立立体的意象体系。

色彩运用方面,"碧水""青山""白帆""红日"构成丰富的视觉层次,美术教师可联合开展"诗画同源"工作坊,指导学生用色彩块面表现诗意,这种跨艺术门类的教学实践能显著提升学生的审美感知力。

文化基因的传承创新 该诗承载的"天人合一"思想,为传统文化教育提供了鲜活素材,教学中可结合《道德经》"人法地,地法天"的哲学观念,引导学生探讨古代文人的生态智慧,在环境教育日益重要的今天,这种诗教传统具有特殊的现实意义。

诗歌中彰显的开拓精神,恰与当代青少年的成长需求相契合。"孤帆日边"意象可引申为对人生理想的追寻,教师可组织主题演讲,鼓励学生结合自身经历解读经典,使古诗教学成为生命教育的有机组成。

在国际中文教育领域,《望天门山》的英文译本多达17种,不同译本对"相对出"的处理尤其值得研究,比较语言学视角下的翻译实践,能帮助留学生深入理解汉语的意境表达特点,这种跨文化教学方法已在多国孔子学院取得良好反响。

教学实践的当代探索 在数字化教学方面,某重点中学开发的VR《望天门山》体验课程颇具借鉴意义,学生通过虚拟现实技术"亲历"诗人创作现场,对"天门中断"的地理特征和"孤帆日边"的视觉体验产生沉浸式理解,课堂测试显示意象记忆效率提升40%。

诗歌吟诵教学应突破传统模式,上海某教研团队创新设计的"山水交响吟诵法",将诗句节奏与地理图谱相结合,学生通过肢体律动表现江水回旋、青山对出的动态,使抽象的诗意转化为具身认知,这种多模态教学法尤其受青少年欢迎。

研学旅行中的实景教学成效显著,安徽马鞍山教育局开发的"重走李白路"研学项目,引导学生在天门山实地考察后创作山水诗,将经典阅读转化为创作实践,三年来已涌现出2000余首学生诗作,其中37首发表在省级以上文学刊物。

《望天门山》的教学史,恰是一部传统文化创造性转化的缩影,从私塾先生的吟哦口传到现代课堂的跨学科融合,这首山水绝唱始终保持着强大的教育生命力,在核心素养导向的新课改背景下,我们需要以更开放的视野发掘古典诗歌的教学价值:它不仅是语言训练的素材,更是培养审美能力、塑造文化人格、启迪创新思维的重要载体,当00后学生用短视频演绎"孤帆日边来"时,当国际生通过全息投影感受"天门中断"的壮阔时,李白笔下的山水意象正在新时代的教育土壤中绽放异彩,这种古今对话、中外融通的传承方式,或许正是经典永续的真正密码。